Раньше считалось, что если девушка не вышла замуж до двадцати пяти лет, то уже никогда и не выйдет. Надежде Забеле было почти тридцать лет, а она до сих пор была одинока. По меркам конца девятнадцатого века она давно была старой девой – косо посматривали уже на двадцатилетних незамужних девиц…

Надежда если и печалилась, то не показывала этого. Она решила посвятить жизнь оперному пению и вполне преуспевала в этом. Её чистое и нежное сопрано покоряло даже жестокие сердца, а зрители плакали, впечатлённые её исполнением ролей.

Восторг слушателей какое-то время радовал Надежду. Но восхищение поклонников мимолётно, оно не может заменить то тепло, которое даёт семья. Поэтому в глубине души Надежда ждала того единственного, кто увидит в ней больше, чем просто певицу.

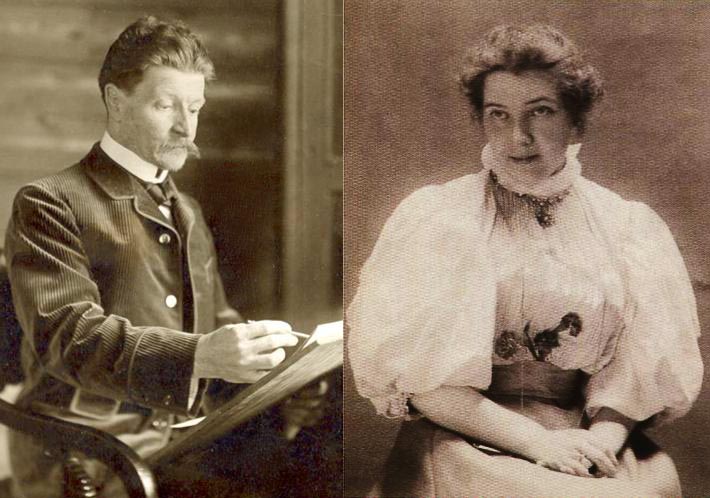

Это случилось в Петербурге на репетиции оперного спектакля «Гензель и Гретель». Надежда играла Гретель – очаровательную девушку с проникновенным голосом. Она настолько вжилась в роль, что забыла о людях, которые сидят в зале. Поэтому Надежда испугалась, когда во время перерыва на сцену стремительно вбежал какой-то мужчина. Он бросился к отпрянувшей певице, поцеловал её руку и воскликнул: «Прелестный голос!» Незнакомец был немолод, но красив, в его глазах светилась одухотворённость и такое искреннее восхищение, что всякий страх у девушки исчез. Стоявшая рядом актриса поспешила представить мужчину – это оказался театральный художник Михаил Врубель.

Михаил был чувствителен не только к цветам, улавливая их тончайшие оттенки, но и к звукам. Он был покорён навсегда, когда услышал пение Гретель в тёмном зале. Исполнительница сказочной девочки в сумраке показалась невинным ангелом, который потерялся на этой грешной земле… Когда он увидел её рядом с собой, очарование не рассеялось. Перед ним стояла самая настоящая сказка – так Михаил видел Надежду. Её глубокие тёмные глаза потом воплотятся на многих полотнах Врубеля. С той встречи в театре Надежда стала его единственной музой.

На следующий же день Врубель предложил нарисовать Надежду в образе Гретель вместе с артисткой, которая исполняла партию юного Гензеля. Добрую половину дня девушки позировали художнику. Врубель понял, что расстаться с Надеждой уже не может… И предложил ей руку и сердце. Талантливый, порывистый и искренний мужчина понравился девушке. Ему исполнилось сорок лет, но ведь и Надежде было не восемнадцать. Они оба уже знают жизнь, а значит, не наделают тех ошибок, которые так свойственны молодости. И Надежда сказала, что если картина удастся, то она выйдет за него замуж. Картина удалась. Через два месяца Надежда и Михаил обвенчались.

С тех пор образ молодой жены появлялся на всех картинах Врубеля, а он стал посещать все её выступления. Они верили друг в друга: он – в её успех на сцене, она – в его талант художника. Им было очень хорошо вдвоём. Они не ссорились, помогали друг другу в работе, вместе ездили на гастроли и ходили на выставки. Жена стала для Михаила сказочной царевной. А Врубель стал для Надежды сказочным принцем – он не только ценил её голос и артистическое мастерство, но и любил как женщину со всей глубиной её хрупкой души.

К сожалению, их счастье продлилось недолго. Михаила сразила тяжёлая душевная и телесная болезнь. Он ослеп и несколько лет провёл в больницах, почти на ощупь рисуя жену, а потом умер. Похоронив мужа, Надежда лишилась своего единственного светоча. Сцена, зрители, аплодисменты ещё были в её жизни, но без Михаила и его метких советов, без его тепла они потеряли всю привлекательность. Долгое горе ослабило здоровье Надежды, и через три года после смерти мужа она умерла, сражённая неизлечимой в то время чахоткой.

Но любовь Михаила и Надежды продолжает жить. Достаточно взглянуть на любую картину Врубеля, где он писал свою жену, чтобы понять, каким сильным было его чувство. Записи выступлений Надежды не сохранились, зато есть её портрет на картине «Царевна-Лебедь». Взглянув на неизбывную нежность в глазах царевны, любой поймёт, что она в тот момент смотрела на самого любимого в мире человека.

Помощь для тех, кто однажды лишился дома и родных

В Петербургском приюте «Покровская община» те, кто по разным причинам лишились дома, могут начать новую жизнь. Здесь бездомным не только помогают встать на ноги, вернуть утраченные документы, но и вновь почувствовать себя людьми.

Сегодня в приюте живут восемь подопечных с тяжёлыми судьбами. Сергею Павловичу 64 года. Он приехал в Петербург из другой страны. Так случилось, что однажды он поссорился с родными и лишился дома. В скитаниях мужчина провёл долгие годы, перестал доверять людям и ожесточился. Поскольку у Сергея Павловича были проблемы с документами, он подрабатывал неофициально и на эти деньги мог позволить себе временный ночлег и еду. Сил на то, чтобы изменить свою жизнь у него просто не было. Но благодаря сотрудникам приюта «Покровская община» у него появился шанс многое исправить.

Измениться внутренне, найти опору и наладить дальнейшую самостоятельную жизнь бездомным в том числе помогают занятия с психологом. «Люди, которые перенесли много утрат, и лишились семейных связей, находятся в состоянии острого одиночества, тревоги и неопределенности. На них давит неблагополучно прожитая жизнь», — говорит психолог Наталья Александровна. Она с теплотой помогает им преодолеть тяжёлые переживания и вновь открыться миру.

Специалист работает четыре дня в неделю по 8 часов, поддерживая жителей приюта и его сотрудников. Однако сейчас у «Покровской общины» нет средств, чтобы оплачивать эту важнейшую работу.

Помочь приюту для бездомных в Санкт-Петербурге можно на портале «Милосердие.ру». Пусть у людей, однажды потерявших всё, и дальше будет возможность обретать здесь надежду и веру.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поддержать дела милосердия Марфо-Мариинской обители

Уже седьмой год Рождественская акция Марфо-Мариинской обители милосердия — «Гирлянда Добра» — дарит поддержку и утешение семьям, попавшим в беду, одиноким пожилым людям и болеющим детям из Москвы и области. Они не только получают в обители продукты, вещи, лекарства, психологическую, медицинскую и духовную помощь, но и обретают веру в Бога, добро и людей.

Ирина Борисовна — одна из прошлых участников акции «Гирлянда Добра». Много лет она работала в благотворительной организации, заботилась о других. А после выхода на пенсию заболела, и сама оказалась в сложной ситуации. В Марфо-Мариинской обители милосердия Ирина Борисовна обрела опору и надежду. Её окружили вниманием, помогли продуктами и лекарствами.

Среди тех, кто нуждается в поддержке сегодня — Даниэлла. Девочке необходимы развивающие занятия. У неё редкий синдром, жить с которым очень непросто. Но Даниэлла старается. Когда-то врачи говорили, что она вряд ли сможет сидеть. Однако девочка каждый раз всех удивляет. Сегодня это полный энергии жизнерадостный ребёнок, который много чему научился. Девочку вдохновляет творчество. Особенно талантливо у Даниэллы получается лепить поделки из пластилина. На развивающих занятиях в Марфо-Мариинской обители она раскрывает свои способности и обретает новые возможности.

Примите участие в акции «Гирлянда Добра» и поддержите Даниэллу и других подопечных обители. Для этого оставьте любой благотворительный взнос на странице акции. Ваша помощь позволит продолжать дела милосердия, которые больше века назад начала в обители Великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Казаки в Париже». Дмитрий Володихин

Дмитрий Володихин

В этом выпуске программы «Исторический час» вместе с доктором исторических наук Дмитрием Володихиным говорили о победе в Отечественной войне 1812 года, о входе русских войск в Париж и о роли казаков в этих событиях.

О значительном вкладе казачьих отрядов в победах в различных битвах, почему жители Парижа с ужасом ждали появления казаков, а в результате увидели их совершенно другими глазами, так что даже казачья форма повлияла на парижскую моду тех лет. Также разговор шел о том, как русские военные вели себя в Париже, и насколько разительно это отличалось от поведения французских войск в Москве несколькими месяцами ранее.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Казаки в Париже». Дмитрий Володихин

- «Роман «Авиатор» — исторический контекст». Анастасия Чернова

- «Святитель Иоанн Шанхайский». Глеб Елисеев

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов