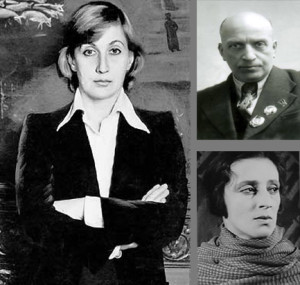

Любовь - это подарок Всевышнего и счастливы те, кто его удостоился. Родители актрисы Софико Чиаурели были в числе счастливчиков. Их отношения стали легендой Грузии. Поэтому никто не удивлялся, что в такой семье родилась такая дочь.

Любовь - это подарок Всевышнего и счастливы те, кто его удостоился. Родители актрисы Софико Чиаурели были в числе счастливчиков. Их отношения стали легендой Грузии. Поэтому никто не удивлялся, что в такой семье родилась такая дочь.

Верико Анджапаридзе происходила из старинного дворянского рода. Когда она родилась, глядя на малышку, известный грузинский поэт Акакий Церетели сказал: «Эта девочка прославит свою родину». И он не ошибся. Верико стала одной из величайших актрис 20-ого столетия. А фраза её героини из фильма «Покаяние»: «Зачем нужна дорога, если она не ведёт к храму?» стала афоризмом.

Михаил Чиаурели родился в простой крестьянской семье. Природа не поскупилась, наделив его разными талантами: Михаил прекрасно пел, был актёром, скульптором, строителем, аниматором и кинорежиссёром. Устоять перед его обаянием не мог никто, и сын торговца зеленью покорил сердце аристократки. Впервые они поцеловались на «Горе раздумий» - месте, где назначали свидания все влюблённые Тбилиси. Михаил пообещал Верико построить дом там, где они поцеловались. Слово своё он сдержал: возвёл двухэтажное здание, в котором и поселились супруги. Здесь родились их дети. По вечерам у этого дома Верико поджидали поклонники. Михаил и вида не подавал, что ревнует. Первая сцена ревности между супругами произошла, когда Чиаурели было уже 87 лет. И устроила её Верико. Поводом стало найденное ею письмо, написанное Михаилу одной актрисой ещё во времена немого кино.

В доме Чиаурели постоянно кипела жизнь: гостили родственники, друзья, знакомые. Денег, чтобы накормить всех не хватало, но хозяева и их гости умели пировать, даже когда на столе стояли только вода и чёрный хлеб. Софико повезло родиться в семье, где звучали шутки и смех, где к детям относились с любовью и уважением. Даже имя новорождённой дочери родители доверили выбрать ей самой. Она родилась в день Святой Елены и Верико хотела назвать девочку Еленой, а Михаил Софьей. Выбрать не могли целый месяц. Наконец отец написал эти имена на бумажках, бросил их в шапку и поднёс дочери. Она потянулась к листку с именем Софья.

Родители Софико были постоянно заняты. Михаил уезжал на съёмки, Верико пропадала в театре. Чтобы проводить с дочкой больше времени, она брала её с собой на гастроли. Однажды в одном из городов произошёл такой случай. Верико отправилась на рынок. И тут же по громкоговорителю объявили: «На наш рынок пришла великая Анджапаридзе. Тот, кто возьмет с неё хотя бы копейку, пусть пеняет на себя». Верико моментально ушла. Злоупотреблять своей славой она не хотела.

А Софико не хотела злоупотреблять славой родителей. Девушка упорно доказывала, что она не просто дочь знаменитых папы с мамой, но и сама кое-что умеет. Дольше всего пришлось добиваться признания матери. Софико была уже известной актрисой, когда мама вынесла вердикт: «Да! Сегодня я могу с гордостью сказать, что Софико гораздо большая актриса, чем я».

Верико всегда была строга к дочери, а Михаил, наоборот, относился к ней с особой нежностью. Он радовался тому, что Софико унаследовала его юмор и выросла щедрой. Когда она стала студенткой ВГИКа, на деньги, присланные папой, кормила весь свой курс. Однажды в день рождения Софико ей пришёл перевод на 30 рублей и телеграмма: «Доченька, золотая моя, это тебе на торт». На эти деньги Софико накормила вечно голодных друзей. А отцу ответила: «Папочка, дорогой, на торт получила. Пришли на хлеб».

Глава семьи хорошо зарабатывал и баловал своих женщин. После смерти мужа Верико, нуждаясь в деньгах, продала второй этаж дома. Позже Софико хотела его выкупить, но жильцы не согласились. Тогда актриса надстроила третий этаж и поселись там вместе с мужем, детьми и внуками. А на первом этаже устроила музей своих родителей и театр, названный именем мамы. До конца жизни Софико Михайловна хранила вещи отца и матери. Они напоминали о тех временах, когда все были живы и все были вместе.

«У меня ощущение, что со мной Бог», - говорила Софико и называла себя счастливым человеком. Ибо ей было суждено родиться в замечательной семье. И это Софико Чиаурели считала настоящим счастьем.

Анастасия Коваленкова «Мышонок, который Там» — «Прок от добрых дел»

Фото: PxHere

Какой прок от добрых дел? Этот вопрос задаёт один из героев повести Анастасии Коваленковой «Мышонок, который Там», рыжий кот Батон. В начале лета Батон повстречал весёлого, смелого и отзывчивого мышонка по имени Там. Кот и мышонок подружились. А в середине лета на округу обрушились ливни, и мышиную норку вот-вот затопит. Там просит Батона о помощи. Нужно вырыть канал для отвода воды. Кот дружелюбен, но не желает утруждать себя работой. Вот и интересуется:

— А какой мне будет прок?

— Прок такой, — отвечает мышонок, — что ты просто так сделаешь доброе дело.

— Интересный прок, — задумался кот. — А это приятно?

— Ещё как, — заверил мышонок. — Когда у меня выходит, я неделю счастлив.

Батон решает попробовать и принимается за работу.

А вечером довольный кот, сидя на подоконнике, любуется закатом и восклицает:

— У меня такое настроение, просто сплошной прок!

Выходит, Там сказал Батону правду? Конечно. «Где истинная добродетель, там и любовь; где любовь, там добрая и спокойная совесть, где спокойная совесть, там мир и покой, где мир и покой, там утешение и радость». Эти слова принадлежат святителю Тихону Задонскому, русскому подвижнику и духовному писателю восемнадцатого столетия. Добрые дела приносят сердечный мир и радость. Вот какой прок получил герой повести Анастасии Коваленковой.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Луканинский колодчик – святой источник во имя святителя Николая Чудотворца в деревне Луканино (Ивановская область)

В ста тридцати километрах к востоку от Иваново, среди густых хвойно-лиственных лесов укрылась деревенька Луканино. С каждым годом в ней всё меньше жителей. В середине девятнадцатого века здесь стояло около ста дворов, а по переписи населения 2010 года оставалось всего пять постоянных жителей. Сейчас в основном дачники приезжают сюда на лето.

Близ деревни, в чаще, есть чудотворный источник, который существует с четырнадцатого века. Называется родник Луканинский колодчик. Его история началась с обретения иконы святителя Николая Мирликийского. В 1370 году образ угодника Божия обнаружили крестьяне в лесной глуши. На месте явления святыни и забил ключ чистейшей воды.

Для хранения образа жители деревни Луканино построили деревянную церковь во имя Николая Чудотворца. Она сгорела в середине семнадцатого столетия вместе с иконой и жители Луканино стали прихожанами храма Успения Богородицы соседнего села Пестяки. Но источник продолжал привлекать паломников! Над ним поставили часовню. В дни памяти святителя Николая от Успенской церкви сюда шли два километра крестным ходом и служили молебен.

В советское время церковь Успения Богородицы в Пестяках закрыли, а паломничество к Луканинскому колодчику не прекратилось! В праздники православные собирались у лесной часовни и совершали богослужения. В пятидесятые годы скромную избушку с крестом сожгли безбожники, но родник продолжал журчать и струиться.

В конце двадцатого столетия Успенский храм в Пестяках вновь стал действующим. Прихожане освятили Луканинский колодчик и установили возле него крест. В 2014 году православные устроили над источником крытую купальню, а летом 2025 года к ней провели от дороги деревянный настил. Теперь и в распутицу к лесному роднику легко можно пройти и с молитвой окунуться в бодрящую студёную воду!

Все выпуски программы ПроСтранствия

22 февраля. «Смирение»

Фото: Malachi Cowie/Unsplash

«Тот, кто обижается, просто глуп», — говаривал великий учитель христианской нравственности святитель Иоанн Златоуст. Обидчивость — недуг гордого, себялюбивого сердца. Великое приобретение — сохранение мирности в душе при различных проявлениях недоброжелательства по отношению к нам. Это Божий дар и вместе плод молитвенных усилий самого человека. Никогда ни на кого не обижаться — это смирение.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды