«Хотя б напоследок – у гроба,

«Хотя б напоследок – у гроба,

Над вечным посевом костей,

Подняться на цыпочки, чтобы

Стать выше проклятых страстей.

Подняться туда, где и должно

Всю жизнь находиться душе.

Но это уже невозможно,

Почти невозможно уже….»

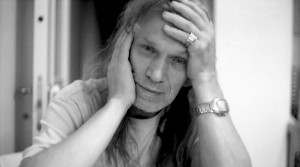

Это строчки поэта Михаила Анищенко, которого при жизни успели назвать «самарским Веничкой Ерофеевым» (не без оснований прививая ему родство с героем знаменитой повести «Москва-Петушки»).

Скажем без ассоциаций: это был мощный, стихийный, мятущийся талант. И – очень русский, нутряной, дерзкий, с непостижимо гибельным, если можно сказать, поэтическим размахом и одновременно – с непреходящим ощущением вечности.

«Сомнений быть не могло, – писал он, вспоминая, как мама читала ему русских поэтов. – У Руслана было моё лицо. Людмила любила меня и только меня. Память рокового дня витала надо мной, и это я, а не Тютчев, брёл без веры и надежды по бесконечной русской дороге… Много позже, я буду думать о том, что жизнь человеческая не имеет ни конца, ни начала, и никто не знает, кому сколько лет…»

Старик и старуха у печки сидят,

И тихо о жизни они говорят.

– Земля погибает от крови и зла...

– А курочка ряба яичко снесла...

– Река обмелела и лодка сгнила...

– А курочка ряба яичко снесла...

– Твой сын куролесит похлеще козла...

– А курочка ряба яичко снесла...

– Обрушится небо и Бог упадёт...

– А курочка ряба яичко снесёт...

– Да где же снесёт, коли лопнет земля?

– Найдёт, где снести, поперечная тля!

Снесёт под сиренью и возле крыльца...

– Так что же, старуха, не будет конца?

– Не знаю, не знаю... Но ты помолчи...

И молча сидят у горячей печи.

Сидят и молчат под скорлупкой яйца,

И нет нам начала, и нет нам конца.

Михаил Анищенко, «Курочка Ряба». Из книги «Песни слепого дождя».

«Русские сказки, мифы и легенды были как будто растворены в молоке моей матери, – вспоминал поэт. – Припадая к её груди, я вбирал в себя любовь к России. Эта Россия, как и материнское молоко, была безмолвной, безымянной, безнадёжной, застенчивой, невидимой, предназначенной только для меня одного».

Русь моя! Туман, поверья,

Пыль таинственных времён!

Как преступник к высшей мере,

Я к тебе приговорен.

К шуму сосен, к скрипу ставен,

К зову птиц издалека,

И к твоим тропинкам тайным,

Проходящим сквозь века.

Пусть порою путь без веры

Выпадает мне во мгле...

От всевышней смертной меры

Нет спасенья на земле.

Принимаю шум ненастья,

Свет звезды и крик ворон...

К наивысшей мере счастья

Я судом приговорён.

Мир вам, рощи да излуки,

Шелест, шёпот... Камыши...

Навсегда. До смертной муки.

До бессмертия души!

Михаил Анищенко, «Приговор». Из книги «Песни слепого дождя».

…Возможно, окидывая взглядом написанное поэтом, иной благочестивый критик не без укора порассуждал бы о богоборческих мотивах в поэзии Михаила Анищенко, – которые там встречаются. Хотя точнее бы говорить о мытарствах его скорбящей души, неотделимых от истовой любви к России. Её он ощущал – по-блоковски, каждой клеточкой своего существа.

В послесловии к посмертному избранному Анищенко, сибирский поэт Владимир Берязев – помянув и стихи, которые прозвучали – тихо порадовался тому, что исход из этого мытарства – светел, что в нём есть преображение, свобода и сила духовной правоты. И это – так. Михаил Всеволодович Анищенко прожил на земле всего шестьдесят два года. В русской поэзии должен остаться навечно.

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О заботе человека о своём теле как храме Святого Духа

5 января. О заботе человека о своём теле как храме Святого Духа — руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии иеромонах Александр Митрофанов.

Все выпуски программы Актуальная тема