Сегодня имя Людвига Нобеля в России почти забыто. В отличие от имени Альфреда Нобеля – создателя динамита, газовой тарелки и холодильного аппарата. А между тем, «динамитный король», как называли Альфреда, приходился младшим братом Людвигу. И именно в честь Людвига в 1888 году он учредил первую в мире Нобелевскую премию.

Сегодня имя Людвига Нобеля в России почти забыто. В отличие от имени Альфреда Нобеля – создателя динамита, газовой тарелки и холодильного аппарата. А между тем, «динамитный король», как называли Альфреда, приходился младшим братом Людвигу. И именно в честь Людвига в 1888 году он учредил первую в мире Нобелевскую премию.

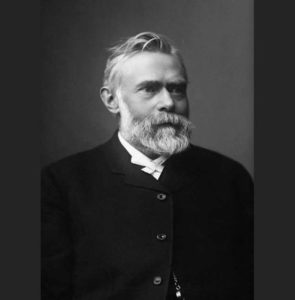

Изобретатель, нефтепромышленник и благотворитель Людвиг Нобель считал себя гражданином России. Почти всю свою жизнь он провёл в Петербурге, куда в поисках лучшей доли в 1838 году переехал из Стокгольма его отец. Город на Неве оценил талант шведского предпринимателя. Нобель-старший открыл механическую фирму, разбогател, купил дом и вызвал к себе жену и сыновей. Людвигу тогда было одиннадцать лет. Мальчик получил блестящее домашнее образование и особенно преуспел в точных науках.

В 1870 году Людвиг основал машиностроительный завод. На нём выполняли гражданские и военные заказы, создавали станки, оружие, выпускали рельсы для первой в России железной дороги. Продукция завода была известна всей Европе. Император Александр Второй пожаловал Людвигу право изображать на изделиях своего предприятия государственный герб.

Заинтересовавшись новым для себя нефтяным бизнесом, Людвиг преуспел ещё больше. Он открыл в Баку «Товарищество нефтяного производства братьев Нобель», построил первый нефтепровод в стране и изобрёл нефтеналивные суда – танкеры.

Но не только предпринимательством занимался Людвиг Эммануилович. Один из самых богатых людей России, он сорок процентов своих доходов отдавал на благотворительные нужды. Поддерживал науку, искусство, образование и здравоохранение. Нобель усердно заботился о рабочих и служащих своих предприятий и, по сути, создал цивилизованный, социально ориентированный бизнес. По словам самого Людвига Эммануиловича, он хотел сделать людей, которые работают у него, участниками в достигнутых результатах, имеющими право делить с ним и доходы. Неудивительно поэтому, что каждый рабочий Людвига Эммануиловича дорожил своей службой, хотя бы он был, как выражались современники, «последней спицей в грандиозной колеснице, сооружённой Нобелем».

Людвиг Эммануилович открывал при своих предприятиях столовые и школы, библиотеки, общежития и больницы. Под Баку выстроил целый городок для служащих нефтяного производства. Изящные строения в византийском стиле утопали в садах. На территорию провели электричество, наладили телефонную связь. В домиках работали вентиляция и холодильники и холодильные аппараты. Из кранов текла чистая вода, которую ежедневно привозили с Волги. А каждой весной в городок доставляли восемьсот тонн льда, которого хватало до лета.

В 1866 году Людвиг Эммануилович стал одним из учредителей Императорского Русского Технического общества и долгие годы жертвовал крупные суммы на научные исследования. Зная о том, что в стране остро стоит проблема профессиональных рабочих кадров, Нобель финансировал деятельность школы железнодорожных мастеров, открыл вечерние курсы для сотрудников своего завода при Сампсониевском уездном училище, учредил стипендию для учащихся петербургской Технической школы.

Когда Людвиг Эммануилович умер, некрологи о нём напечатали все крупные газеты мира. В одном из них писали, что, хотя «Нобель и числился шведским подданным, но всю жизнь провел в России и посвятил ей свою замечательную энергию и выдающиеся умственные способности». В память об этом удивительном человеке Русское техническое общество учредило несколько стипендий, золотую медаль и премию его имени.

«К 100-летию митрополита Питирима (Нечаева)». Иеромонах Пафнутий (Попов)

Гостем программы «Светлый вечер» был насельник Иосифо-Волоцкого мужского монастыря архимандрит Пафнутий (Попов).

В день 100-летия со дня рождения митрополита Питирима (Нечаева) наш гость поделиться своими воспоминаниями об этом выдающемся иерархе Русской Православной Церкви, о личном общении с ним, и какой след это оставило в жизни.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Новодевичий ставропигиальный женский монастырь. Возрождение обители

Новодевичий Ставропигиальный женский монастырь в Москве, наверное, знают все. Его ажурные башни, надвратные церкви, в стиле нарышкинского барокко, могучий Смоленский Собор поражают своим торжественным видом. Но немногие в наши дни знают о том, какими трудами, чьими заботами этот монастырь был возрожден для монашеской жизни и встречи несметного числа туристов и паломников. О том, как после лихолетий восстал Новодевичий монастырь, чьими усилиями и молитвами осуществляется его реставрация, подготовка к 500-летию монастыря, о первой настоятельнице обители Игумении Серафиме Черной, о первых насельницах, о детях и учителях Воскресной школы, наша программа.

Все выпуски программы Места и люди

«Солнечный луч»

Фото: Hert Niks/Unsplash

Едва лишь солнечный луч соприкоснётся с землёй, как всякая тёмная поверхность светлеет, а укрывавшееся прежде от взора становится видимым. Таково и действие в душе надмирной энергии Духа Святого. Благодать, даруемая нам по вере в Господа Иисуса Христа, как некий таинственный луч освещает сокрытое во мраке. Она помогает нам увидеть и ощутить собственное недостоинство пред Богом и, вместе с тем, проливает сладостную надежду на Его милость и Отеческую любовь.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды