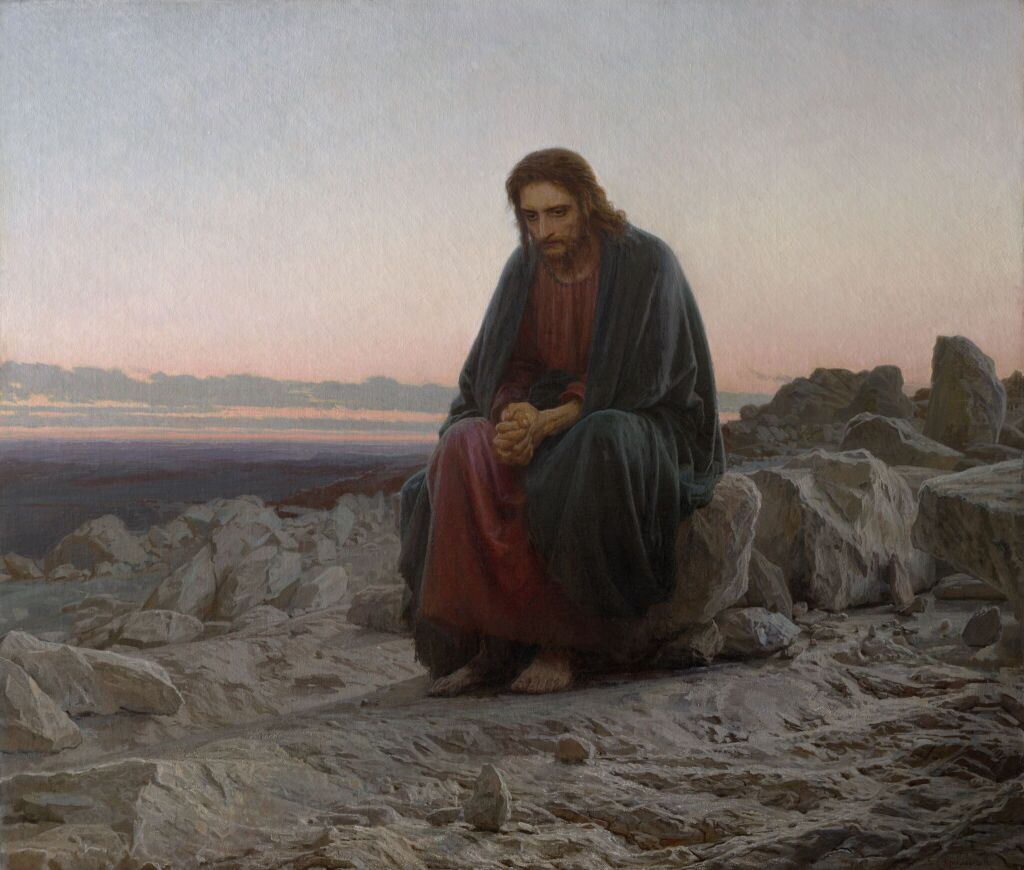

Когда Иван Крамской представил картину «Христос в пустыне» на суд, критики говорили: «Это не Христос!». Художник отвечал, что и при земной жизни Иисуса многие не узнали в нём Мессию. На полотне Христос изображён во время его борьбы с искушениями.

— Маргарита Константиновна, вас не смущает вот эта картина — «Христос в пустыне»?

— Произведение Ивана Крамского? Нет, Наташа. Это одно из моих любимых полотен здесь, в Третьяковской галерее. А тебя оно смутило?

— Мне кажется, Иисус Христос здесь слишком беспомощный. Холодный рассвет, безжизненная пустыня, и на этом фоне — усталый босой человек, сидящий на камне. В его фигуре нет Божественного величия, она внушает скорее жалость, чем благоговение.

— Подобные упрёки в адрес Ивана Крамского звучали ещё в 1872 году, когда он представил картину на Второй передвижной выставке в Санкт-Петербурге. Критики говорили: «Это не Христос!» А художник возражал на это, что когда Иисус жил среди людей, многие в Нём так же не узнали Мессию. А между тем, ещё в книге пророка Исайи о Спасителе сказано, что он — «муж скорбей», и «нет в Нём ни вида, ни величия».

— Но эти слова пророк говорил о Распятом Христе. А на картине Ивана Крамского ещё далеко до Распятия.

— Наташенька, в земной жизни Иисуса нет моментов, далёких от Креста. Он затем и пришёл в этот мир, чтобы принять мученическую смерть. Даже на иконах Богородицы, где Христос изображён младенцем, угадывается тема Его страдания. Лик Божией Матери скорбен, поскольку Рождество и Распятие едины. А сорокадневный пост Спасителя, представленный на картине Ивана Крамского, можно назвать началом пути на Голгофу.

— Потому что Иисус голодал в пустыне?

— Потому что там Он преодолел испытания, чтобы вскоре выйти на решающую битву со злом. Евангелие рассказывает, что в пустыне дьявол трижды приступал к Спасителю с соблазнами. Сначала он призывал алчущего Богочеловека обратить камни в хлеб. Затем перенёс Его на вершину Иерусалимского храма со словами: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам своим заповедает о Тебе и на руках понесут Тебя». И, наконец, обещал власть над всеми земными царствами, если Христос поклонится ему.

— Разве Иисусу было трудно отказаться, ведь Он же Бог?

— Бог. Но и человек в полной мере, во всём подобный нам, кроме греха. Испытание в пустыне требовало от Христа предельного сосредоточения, молитвенного усилия, внутренней работы. Именно это хотел показать Иван Крамской в своей работе. Он так описывал Христа: «Усталый, измученный, исстрадавшийся, сидит Он один между холодными камнями; руки крепко сжаты, ноги поранены, голова опущена. Молчит так давно, что губы запеклись...».

— Но ведь всё это уже в прошлом! Иисус и в пустыне дьявола посрамил, и Воскрес. Наверное, правильнее показать Его людям Победителем, а не Страдальцем?

— Воскресение Христа и Его победа над смертью — безусловно, самая большая отрада для христианина. Но и память о том, что Он прошёл земной путь страданий и испытаний как человек, может быть утешительной. Об этом апостол Павел сказал: «ибо Господь Сам претерпел, быв искушён, то может и искушаемым помочь».

— Кажется, я начинаю понимать. Вы хотите сказать, что в минуту испытания или сомнения человеку важно не только всемогущество Бога, но и Его... близость? Понимание?

— Ну, конечно, Наташенька. И Крамской свою картину в первую очередь адресовал тем людям, которые стоят перед нравственным выбором, борются с искушением.

— А хоть раз в жизни такой непростой выбор встаёт, наверное, перед каждым.

— И каждый может поразмышлять над полотном «Христос в пустыне» в Третьяковской галерее, вспомнить о том, что Победитель зла и смерти на себе испытал немощи человеческой природы. И попросить у Него помощи!

Все выпуски программы Свидание с шедевром

8 февраля. «Смирение»

Фото: Natalie Wagner/Unsplash

Спасительная добродетель смирения может рождаться в нас от созерцания красоты творения Божия, особенно от созерцания не тронутой человеческими руками девственной природы. Господь воистину «преподобен» — всесовершенен в делах Своих! Постигая Творческие премудрость и всемогущество, мы смиряемся под крепкую руку Господню, целуем Творческие персты духом своим и бескорыстно радуемся нашему Небесному Отцу, Который всё сотворил «добро зело». Подобная светлая гамма чувств есть проявление смирения.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Мыльные пузыри. Ольга Кутанина

Помню, когда я была ребёнком, нам с друзьями нравилось надувать мыльные пузыри! Баночек с раствором для них тогда ещё не продавали. Мы делали раствор сами. Натирали в воду мыло или разбавляли шампунь.

Чтобы надуть пузыри, надо было раскрутить шариковую, вынуть из неё стержень и закрутить обратно. Пустую ручку одним кончиком макали в мыльный раствор, а в другой — дули. Осторожно. Медленно. Пузыри не летели, как сейчас, целым роем. Они выдувались по одному и щеголяли радужными боками. А дети восхищались их размерами. Тот, кому удавалось надуть самый большой пузырь, становился героем.

Было и такое развлечение. Намазать гладкую поверхность мыльным раствором и выдуть большой пузырь на неё, так, чтобы он лежал и не лопался. Потом пропустить кончик ручки внутрь пузыря и надуть в нём второй пузырь, поменьше. Мы трудились, как мастера-стеклодувы. Это было настоящее искусство!

Я выросла. Теперь в магазинах можно купить разнообразные пластиковые баночки с мыльным раствором. Да каким! Дунешь — и летит несчётное множество пузырей! Это вам не шампунь! Дети визжат, радуются, догоняют, лопают. Сначала я была в восторге и подумала: сколько счастья! Замечательное изобретение!

Но потом стала замечать, что такая забава быстро надоедает. Минут пять порезвятся дети — и разбегутся играть в другие игры. Или вообще заскучают. Да и мне не так интересно, как в детстве.

Тогда я подумала, что только долгий и постепенный труд приводит к по-настоящему ценному результату.

Преподобный Макарий Великий учил: «Как сеятель сеет семя в землю и ждёт, когда оно взойдёт..., так и христианин, совершая заповеди, мало-помалу возрастает в святости».

«По работе еда вкусней», — прочитала однажды в сборнике «Пословицы русского народа» Владимира Даля. И правда! Когда мы хорошо потрудились, ценим плод нашего труда куда больше, чем то, что получили даром.

Автор: Ольга Кутанина

Все выпуски программы Частное мнение

8 февраля. О почитании новомучеников

Сегодня 8 февраля. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

О почитании новомучеников — клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

По воспоминаниям современников, большинство духовенства, ну или, по крайней мере, значительная его часть, Русской Православной Церкви в начале XX века, была очень далека в своей жизни от тех нравственных евангельских идеалов, к которым она должна была призывать себя и свою паству. И некоторые подвижники благочестия со скорбью говорили, что именно по этой причине падение нравов, и фактически для Церкви и для России нет спасения в будущем.

Но, как мы видим, громадное количество новомучеников, которые стали святыми в период гонений, говорит о том, что Церковь была, есть и будет живой, будет телом Христовым, и до скончания века не оскудеет в ней ни подвижничество, ни святость, ни мученичество.

А молиться новомученикам, тем, чьё житие вам близко, называть своих детей в честь новомучеников — это было бы очень хорошей традицией для современных поколений христиан.

Все выпуски программы Актуальная тема