Марина Цветаева говорила о русских благотворителях, что их стремление поделиться тем, что они имеют и при этом не выставлять счета за свою доброту, было так естественно и неистребимо, что иностранцы, отмечая эту особенность, «возвели ее чуть ли не на мистический уровень, сделав одной из составляющих «загадочной русской души».

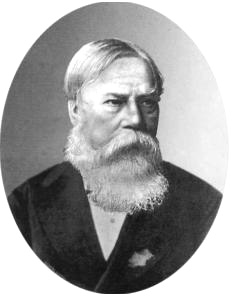

Эти слова как нельзя лучше отражают жизнь Фёдора Чижова – учёного, промышленника, предпринимателя и благотворителя дореволюционной России. Фёдор Васильевич - сын учителя из Костромы - подростком приехал в Петербург. С блеском окончил гимназию и математический факультет университета. Получив диплом, преподавал в альма-матер. На свою первую лекцию явился в студенческой тужурке – денег на покупку мундира у Фёдора не было. Выручили коллеги: устроили складчину и приобрели форменную одежду. Чижов помнил об этом всю свою жизнь.

Он был человеком увлекающимся. И кроме математики занялся гуманитарными науками. Уехал в Европу изучать историю искусств. В Риме Чижов подружился с Гоголем и с художником Ивановым, который в то время писал картину «Явление Христа народу». Иванову было не на что жить, судьба полотна висела на волоске. Чижов нашёл средства, и картина была окончена. А оказавшись в Австрии, Фёдор спас одну из православных церквей. В ней почти не было утвари. Чижов организовал нелегальную доставку из России икон, облачений и книг на три тысячи рублей. Лично перевёз всё это по Адриатическому морю и лишь чудом избежал ареста.

Вернувшись из путешествия, Чижов поселился на хуторе неподалёку от Киева и увлёкся шелководством. Трудился на отведённых ему плантациях рядовым работником и лично продал в Москве первый пуд собственного шёлка. Украинские крестьяне - соседи Чижова - тоже захотели иметь у себя шелководческие хозяйства, и Фёдор дарил им тутовые деревья и гусениц-шелкопрядов. Да ещё открыл у себя практическую школу для мальчиков, передавая им свой опыт.

Новые идеи не давали покоя пылкой душе Чижова. Переехав в Москву, он стал успешным издателем, крупным железнодорожным предпринимателем и банкиром. Сумел заработать миллионы, но никогда не был стяжателем. Он говорил: «Деньги портят человека, а потому я отстраняю их от себя». Жил Чижов скромно, деньги тратил на книги, вкладывал их в новые дела и в благотворительность. Помогать старался тайно, согласно завету Христа: «Не творите милостыни Вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас». Так что те, кого Чижов выручал и спасал, чаще всего не знали, кого благодарить.

Особенно щедрым Фёдор Васильевич был к тем, кто хотел, но не имел возможности учиться. Он оплачивал студентам учёбу, а молодым специалистам зарубежные командировки. Когда не получалось делать это анонимно, просил молодых людей денег ему не возвращать и, если им случится разбогатеть, передать средства другим нуждающимся. Чижов был одним из учредителей и спонсоров московского железнодорожного училища имени Дельвига. Одно из лучших в России учебных заведений - Коллегия Павла Галагана - было открыто в Киеве по проекту Фёдора Васильевича. Шесть миллионов рублей он пожертвовал пяти профессионально-техническим училищам и родильному дому в Костромской губернии. После смерти Гоголя, Чижов на свои деньги издал полное собрание сочинений друга. А все средства от продаж книг высылал сёстрам писателя.

«Я не могу привыкнуть быть старым, - писал Фёдор Васильевич. - В голове беспрерывно копошатся предприятия. Девиз мой: дело, после него - дело и после всего – дело». Чижов и скончался за рабочим столом, в тот момент, когда рассказывал друзьям о своих новых планах. Завещание Фёдора Васильевича потрясло общественность – оставив на свои похороны всего 150 рублей, Чижов, заботясь о славе и процветании Отечества, просил употребить на добрые дела миллионы.

19 февраля. «Смирение»

Фото: Diana Polekhina/Unsplash

Учит верующего человека добродетели смирения даже его тело, увы, подверженное многочисленным хворям и болезням. Не имей мы телесного состава, неизбежно погибли бы, как и демоны, из-за гордости, в вечном отчуждении от благодати Христовой. Промыслу Божиему свойственно и худые дела наши обращать к благим для нас последствиям — ведь многие телесные недуги имеют причиной наше собственное невоздержание. Невольно смиряясь в телесных болезнях, мы тянемся к Богу в молитве за помощью и облегчением, как чахлые растения — к источнику света и тепла. И это смирение.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

Если приблизить

Фото: PxHere

Однажды утром нам с мужем удалось разбудить в душе сына Даниила новые для него чувства. Это был его десятый день рождения. И в подарок от нас сын получил профессиональный микроскоп, о котором мечтал уже давно.

Радость от подаренного оборудования плавно перетекла в его установку, подключение и настройку.

Я заранее подготовилась к первому исследованию и предложила юному учёному сравнить два лепестка лилии. Но только один цветок был настоящим, а второй — искусственным.

— Начинаем погружение в микромир, — сказал Даня, поворачивая какое-то колёсико.

На экране компьютера, к которому был подключён аппарат, появилась картинка. Это были запутанные слипшиеся ворсинки, волокна и чешуйки искусственной лилии. Выглядела она, мягко скажем, непрезентабельно.

Затем Даня поместил под линзы микроскопа лепесток живого цветка и снова стал крутить колёсико. Белые шелковистые нити, серебристые капельки, замысловатые симметричные узоры. И всё это так органично, упорядоченно и изящно... Моим сыном овладело чувство восхищения — он внезапно откинулся на спинку кресла и задумчиво произнёс:

— Всё, что создаёт человек — ни в какое сравнение не идёт с тем, что создал Бог...

Текст Клим Палеха читает Алёна Сергеева

Все выпуски программы Утро в прозе

19 февраля. О борьбе с помыслами против ближних

О борьбе с помыслами против ближних — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

В нашей душе возникает часто буря помыслов против ближних людей наших, и мы хотим, чтобы они слушали только нас, только наше мнение. И если они с нашим мнением не соглашаются, то мы начинаем на них обижаться, восставать, а особенно в душе происходит буря негодования, даже ненависть к этим людям. Этого не должно быть, потому что это всегда происходит или по наущению дьявола, или это происходит по нашей гордыне.

Преподобный Варсонофий Великий говорит: «Когда смущает тебя бес, внушая помысл на какого-нибудь человека, с долготерпением скажи помыслу: повинуюсь ли я Богу моему так, чтобы порабощать себе других?» Поэтому всякий раз мы должны себя смирять.

Так же смирять себя и перед ближними и никого себе не порабощать ради своего мнения, ради своих каких-либо желаний, потому что мы сами также даже Богу не повинуемся в том, что Господь от нас ждёт и требует.

Все выпуски программы Актуальная тема