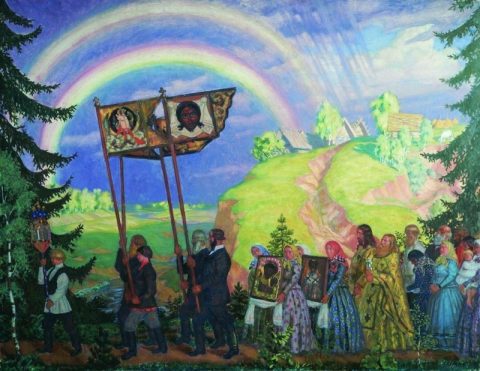

— Я рада, Андрей Борисович, что мы с вами побывали здесь, в Чувашском художественном музее. Картина Бориса Кустодиева «Крестный ход» — настоящее открытие для меня.

— Я рада, Андрей Борисович, что мы с вами побывали здесь, в Чувашском художественном музее. Картина Бориса Кустодиева «Крестный ход» — настоящее открытие для меня.

— Понравилась она вам, Маргарита Константиновна?

— Впечатления сильные и сложные. С одной стороны, мы видим праздничное шествие. Крестьяне торжественно идут с иконами и хоругвями. Мужчины в белых рубахах и строгих сюртуках. Сапоги у них начищены, бороды и волосы тщательно расчёсаны. На женщинах нарядные платья и яркие платки. Здесь же священники, их ризы сияют на солнце. Это ведь Пасха?

— Скорее всего. Видите, на хоругви изображено Сошествие Спасителя во ад. Христос сокрушает стены преисподней и выводит оттуда прежде умерших праведников.

— И погода словно приветствует праздник. Двойная радуга осеняет крестоходцев. Высокие холмы, покрытые свежей зеленью, дышат весенней свежестью. Но при этом в идиллической картине явно чувствуется тревога. Или мне кажется, Андрей Борисович?

— Полагаю, что не кажется, Маргарита, Константиновна. Неспроста Борис Кустодиев изобразил небо настолько насыщенно-синим, как бывает только перед грозой. И богомольцы в строю выглядят не ликующими от радости, а скорее решительными. И движутся они в густой лес, под тёмную сень многовековых елей. Эти детали рождают в душе у зрителя смятение.

— Но почему, зачем художник внёс тревожные ноты в праздничное полотно?

— Это 1915 год, Маргарита Константиновна. В разгаре Первая мировая война. В России постепенно усугубляются общественные нестроения. Всё это лишало спокойствия Бориса Кустодиева и его современников.

— И отразилось в творчестве художника. Если вспомнить исторические обстоятельства, то картина становится понятней.

— К тому же в 1915 году у Кустодиева обострилась давняя болезнь.

— Да, да, припоминаю. У него ведь что-то с позвоночником было?

— Опухоль. Но диагноз долго не могли поставить. С 1909 года Кустодиева мучили различные симптомы — онемение рук, головные боли с головокружениями и тошнотой. Художник несколько лет лечился за границей, на какое-то время ему стало легче, а потом наступило резкое ухудшение.

— Какое несчастье!

— Как говорит один мой знакомый священник, «у каждого в жизни своя Голгофа». И Борис Кустодиев в момент написания картины «Крестный ход» восходил на свою гору страданий.

— После ваших слов, Андрей Борисович, само название картины воспринимается иначе. Мне теперь кажется, что Кустодиев изобразил не крестный ход, но крестный путь.

— Причём не только свой. Художник как будто предвидел близкое будущее своей многострадальной родины. Ведь для христиан, которые торжественно шествуют с иконами и хоругвями на полотне, вскоре наступят сумрачные годы. И такие же вот простые русские лица, как на этой картине, будут фигурировать в следственных документах по обвинению в контрреволюционной деятельности.

— Получается, что, несмотря на яркие краски, произведение Бориса Кустодиева «Крестный ход» совсем не радостное?

— Радостное, Маргарита Константиновна! Ведь крестный путь ведёт ко Христу, и за Голгофой следует Воскресение.

«Картину Бориса Кустодиева „Крестный ход“ можно увидеть в Чувашском государственном художественном музее».

20 февраля. О милосердии и справедливости

Сегодня 20 февраля. Всемирный день социальной справедливости.

О милосердии и справедливости — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Это, конечно, очень важно, чтобы справедливость и правда были вокруг нас и в нас самих. Наверное, больше не справедливость даже, а правда. Правда Божия. Потому что у каждого своя правда. Если каждый начнёт жить по своей правде, то ни о какой социальной справедливости и речи быть не может.

Но святые отцы учат нас, чтобы мы больше были милосердны, чем справедливы. Потому что милосердие — это область добра. И мы должны всегда стремиться, когда видим, что где-то с нами поступают несправедливо, где-то, может быть, что-то выходит не так, как бы нам хотелось, где-то нас ущемляют, — не раздражаться, не обижаться, не таить злобу, а поступать милосердно. Прощать всякого такого человека. От души.

Других вариантов нет. У нас два варианта: или злиться, или прощать. Так лучше прощать. И Господь, видя наше милосердие, воздаст нам по справедливости, каждому по Его милосердию. Каждое наше сердце и нашу жизнь. Обогатит нас гораздо больше, чем мы думали.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. О традиции целования руки епископу или священнику

О традиции целования руки епископу или священнику — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В последней книге Библии «Откровение» Иоанн Богослов, приняв повеление от Ангела записать слова о блаженстве пребывающих с Господом, сказал: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись“». Это и другие места Священного Писания указывают нам, что поклоняться в Духе и Истине мы должны только единому Богу, так называемое Богопоклонение.

А тому, что в этом мире освящено Божественной благодатью, например, иконам или мощам святых, мы должны оказывать достодолжное или относительное поклонение. Поклонение святыням переходит в Богопоклонение Божественной благодати, которая почивает на них.

Так как пресвитер в Таинстве Священства принимает благодать, которая имеет преемство от самих апостолов, то ему также воздаётся достодолжное поклонение. Выражается это через целование его рук; этой традиции столько же лет, сколько существует институт священства.

Христианин, принимающий невидимое благословение священника, получает от него Божию благодать и воздаёт благодарность, поклонение Богу за этот дар посредством целования руки иерея.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. Об истории первого женского монастыря

Сегодня 20 февраля. В этот день в 395-м году в Вифлееме основан первый женский монастырь.

Об истории обители — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Вифлеем. Мы знаем этот город как место рождения Христа. Поэтому с первых веков существования христианства и до наших дней на Святую землю направляются миллионы паломников.

В конце IV века сюда прибыла последовательница блаженного Иеронима Стридонского, богатая и знатная римского трона, Павла. Собрав вокруг себя довольно большую женскую общину, она открыла в Вифлееме первый женский монастырь. Павла стала его настоятельницей, а впоследствии организовала ещё два женских монастыря. Здание монастыря до наших дней не сохранилось.

В беседе четвёртой на Евангелие от Матфея святой Иоанн Златоуст писал о женском монашестве. «Образ жизни, свойственный горным силам, можно видеть не только на мужчинах, но и на женщинах, ибо и они любомудрствуют не меньше мужей. Они не берут щитов и не садятся на коней, как повелевают славные греческие законодатели и философы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань, ибо они, как и мужи, вступают в брань с дьяволом и властями тьмы. И всей брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятствием, ибо нужно судить о таких бранях не по естеству тел, но по произволению души».

Все выпуски программы Актуальная тема