Кинокартина Станислава Ростоцкого « Белый Бим Чёрное ухо» появилась на советских экранах без малого сорок лет тому назад. Уже нет на свете её режиссера, израненного на великой войне, нет его друга-фронтовика оператора Вячеслава Шумского, нет гениального композитора Андрея Петрова. Отошел к Господу и исполнитель главной роли — легендарный Вячеслав Тихонов.

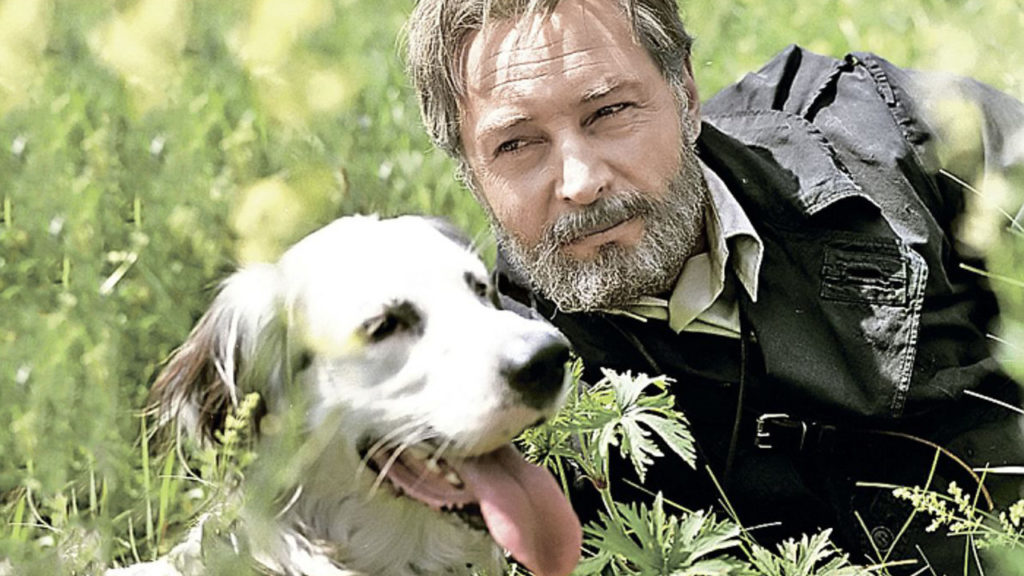

Более того, уже давно сместились пласты времени, сменился политический режим и название государства, переменился уклад жизни целого общества, видоизменились нравы, — а фильм живет, и, как раньше, трогает душу. Фильм — об охотничьей собаке, скрасившей жизнь одинокому, мудрому и светлому человеку, писателю Ивану Ивановичу, о добрейшем сеттере-альбиносе, оказавшемся своего рода посланником в мире человеческих страстей и искушений. Право на это посланничество он заслужил своей, так сказать, «инаковостью», обозначенной как в названии самой киноленты, так и романа писателя Гавриила Троепольского, по которому сняли эту картину.

— Видать, шибко породистый?

— Породистый. Но не все у нас в порядке.

— А что так?

— Окрас должен быть иссиня-черный, с рыжими подпалинами... А мы — вон какие уродились. Окрас абсолютно не типичный, это считается признаком вырождения. Поэтому документы нам могут не выдать и вообще — лишить всех собачьих прав.

— Эге. Значит, если б как все уродился, то все в порядке. А как, значит, свое обличье имеешь, — то сразу и плохо? Это неправильно.

— Да вот мы с Бимом тоже считаем, что неправильно... Ну, а как рыбка-то?

— А... Да Бог с ней, с рыбкой. Посмотришь окрест — и ладно!.. Все для пользы и все для радости...

Вряд ли я сумею быстро вспомнить иной советский фильм, столь открыто повествующей о красоте Божьего мира, ещё не загаженного людьми. Но главное, это был не просто сентиментальный фильм про зверюшку, это, конечно, была притча. И даже не одна, — вот как в разговоре врача с прооперированным им Иваном Ивановичем, получившем на память немецкие осколки. В конце разговора писатель разрешил доктору (обе профессии, заметим, близки духовно, обе лечебные) — заглянуть в свою заветную рукопись.

— ...Это же прекрасная доля: извлекать осколки из сердца, истреблять боль.

— Не преувеличивайте, таких осколков становится все меньше и меньше. А вот других, невидимых, которые ранят не менее жестоко... Тут мы, хирурги, бессильны. Они скорее по Вашей части.

— По моей?!

— Ну ладно-ладно, конспиратор.

— Ну что Вы...

— Можно?

— Если интересно.

— «...Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Ах, желтый лес, желтый лес! Вот вам и кусочек счастья, вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище...»

Да, почаще бы всем нам — в этот желтый лес.

Для меня этот лес — псевдоним храма, да ведь наши классики и сравнивали всегда природу с храмом...

Ну а пес, который не успел дождаться хозяина и по человеческой воле погиб в фургоне для бродячих собак? Для чего нам дана эта смерть, заставившая тогда и заставляющая сейчас плакать у экрана большинство зрителей?

...Я думаю, что черноухий Бим — светлая и неизбежная жертва «во имя» пусть и кратковременного, но — просветления нашего падшего мира, изредка омываемого слезами сочувствия и любви.

«Необычный приход к вере»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Наталия Лангаммер, Кира Лаврентьева, Марина Борисова, а также наш гость — клирик храма Введения во храм Пресвятой Богородицы в Вешняках священник Николай Катан — вспоминали личные истории о необычном или неожиданном приходе к вере.

Все выпуски программы Светлые истории

15 декабря. О борьбе со страстями

Во 2-й главе 2-го Послания апостола Павла к Тимофею есть слова: «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца».

О борьбе со страстями — протоиерей Максим Первозванский.

Любовь, радость, мир, вера, правда противостоят тем самым юношеским похотям, похоти очей, похоти плоти и гордости житейской, противопоставляются тому, что, как правило, сопровождает грехи юности. Но мы прекрасно знаем, что речь идёт не только о юных, но и обо всех, может быть, немножко меняется соотношение между теми или иными похотями. То есть гордыня, властолюбие, тщеславие становятся, может быть, более ярко выраженными, чем блуд или сребролюбие, но при этом и блуд, и сребролюбие, и чревоугодие никуда от нас не деваются, и когда мы впадаем в эти самые страсти, мы теряем тот самый духовный плод, о котором пишет апостол Павел.

Все выпуски программы Актуальная тема

15 декабря. О подвиге Иессея, епископа Цилканского

Сегодня 15 декабря. День памяти преподобного Иессея, епископа Цилканского, жившего в шестом веке.

О его подвиге — священник Стахий Колотвин.

Среди преподобных ассирийских отцов 13 святых, которые спустя два века после равноапостольной Нины пришли заново просвещать Грузию, потому что народ погряз и в язычестве, и в суевериях, и в зороастрийском влиянии.

Особенно выделяются те святые, которые приняли епископский сан. В то время это не было связано с архиерейскими палатами, со служением в большом соборе, с прекрасным хором. А нужно было идти и свою собственную паству собирать, обращать из язычества.

И преподобный Иессей, епископ Цылканский, выбрал для себя чуть ли не самое сложное направление. Он пошёл на север Мцхеты, в сторону высоченных кавказских гор, в сторону Большого Кавказского хребта, где сейчас уже тоже множество храмов построено, и где тогда, даже во времена равноапостольной Нины, не было там слова Христова проповедано.

И, видя, что язычники считают, что силы природы обладают божественными какими-то свойствами, он показал им, что нет, это лишь творение, которым распоряжается Творец. И он показал и прославил силу Христову величайшим прижизненным чудом, что по его молитвам река горная поменяла своё течение и от языческих рощ потекла к храму в Цылкани, где и ныне почивают и прославляются чудесами его святые мощи.

Все выпуски программы Актуальная тема