Молодой священник Пётр Павловский после окончания Архангельской духовной семинарии в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году был направлен в Спасо-Прилуцкий приход близ Архангельска. Он желал миссионерской работы и сознательно попросился служить в той местности, где жило много старообрядцев.

В конце девятнадцатого — начале двадцатого века на русском Севере активно действовали старообрядческие и сектантские движения. Низкая грамотность населения, недостаточность церковной проповеди приводили к тому, что многие люди соблазнялись пропагандой раскола и сектантства и уходили из Церкви. Нужны были самоотверженные миссионеры, чтобы защитить народ Божий, а также вернуть отпавших в Церковь.

Отец Пётр с большой энергией принялся за дело. Открыл Спасо-Прилуцкую школу, в которой сам и преподавал. Проводил беседы как с православными для укрепления их в вере, так и со старообрядцами-беспоповцами, которые отвергали необходимость духовенства для спасения.

Рвение отца Петра было замечено священноначалием, и в тысяча восемьсот девяносто шестом году тридцатиоднолетний священник получил назначение на должность епархиального миссионера. Теперь в его обязанности входила противораскольническая и противосектантская работа во всей огромной епархии, в том числе руководство окружными миссионерами. Отец Пётр посещал приходы в местах с особенно сильным влиянием старообрядчества и сект, где случались отпадения христиан от Церкви. Миссионер проводил беседы и открытые диспуты, давая убедительные ответы на возражения противников Церкви.

В таких постоянных путешествиях, занимавших более половины года, проходила жизнь отца Петра. Но миссионер приезжал и уезжал, а местные православные не должны были оставаться без духовного просвещения.

Поэтому отец Пётр Павловский инициировал создание на приходах кружков ревнителей православия, объединявших клириков и мирян, участвовал в учредительных собраниях таких объединений. Его идея получила поддержку на первом миссионерском съезде в Архангельске в тысяча девятьсот первом году. Члены приходских кружков проводили собрания для изучения основ веры, чтения Священного Писания и житий святых, занимались миссионерской и благотворительной работой.

Отец Пётр желал, чтобы каждый православный христианин не только был крепким в вере, но и способным дать ответ на раскольническую и сектантскую пропаганду. С этой целью священник организовал миссионерские курсы, открытые для всех желающих. «Курсисты, — писал отец Пётр, — явятся стражами Православия, всегда готовыми дать ответ не рядовым только старообрядцам, но и пропагандистам раскола».

Вся эта работа была очень важна в условиях активной деятельности старообрядцев и сектантов, которые в том числе распространяли антицерковные брошюры, журналы и листовки. Ведь слабо утверждённые в Православии люди, как писал отец Пётр, «читая журналы, рассматривая картины с клеветами на Православную Церковь и не умея разобраться в их лжи, легко впадают в сомнение относительно правоты Православия».

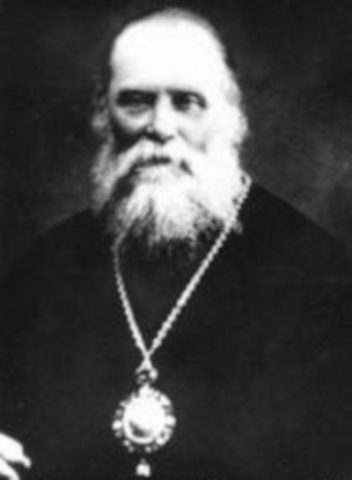

В тысяча девятьсот пятнадцатом году священник Пётр Павловский, к тому времени овдовевший, принял монашеский постриг с именем Павел. А два года спустя он стал викарным архиереем Архангельской епархии — епископом Пинежским.

В годы революционной смуты, гражданской войны и последующего становления богоборческого режима владыка Павел подвергся гонениям. В тысяча девятьсот двадцать первом году он был приговорён к расстрелу по делу архангельского «Союза духовенства и мирян». Однако наказание заменили на пять лет заключения.

После выхода из тюрьмы епископ Павел последовательно управлял Тверской, Уральской, Челябинской, Енисейской и Иркутской епархиями (на последней кафедре уже в сане архиепископа).

Владыка Павел (Павловский) был вновь арестован осенью тысяча девятьсот тридцать седьмого года и скончался в тюрьме двадцать четвёртого ноября. Он не избежал той Голгофы, на которую взошла вся Русская Церковь, и остался в церковной памяти как ревнитель церковного единства и христианского просвещения.

Поможем Давиду обрести полноценный слух

Пять лет назад команда Фонда «География Добра», вдохновлённая делами милосердия Святого Николая Чудотворца, придумала акцию под названием — «Чудотворцы». Ежегодно эта инициатива в новогодние и рождественские дни объединяет тысячи сердец, которые стремятся подарить болеющим детям надежду на здоровое будущее. И сегодня у вас тоже есть возможность присоединиться к этому большому доброму делу, и следуя примеру святого Николая, помочь тому, кто особенно в этом нуждается.

В этот раз героем акции «Чудотворцы» стал 4-х летний Давид Бойко. У него отсутствует ушная раковина и слуховой проход с правой стороны. Такая патология мешает Давиду полноценно слышать и развиваться, учиться говорить. Операция подарит шанс всё исправить. Ему сформируют ухо и восстановят слуховой канал. Способность слышать мир в полном объёме сделает мальчика увереннее и счастливее. Он сможет учиться всему без преград!

Присоединяйтесь к акции «Чудотворцы» Фонда «География Добра», так вы поможете Давиду Бойко пройти долгожданное лечение. Каждый участник этого большого дела милосердия получит в подарок красивую онлайн-открытку. Наполним праздничные дни добром и светом!

«Народные церковные традиции». Елена Воронцова, Петр Чистяков

У студии были доценты кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского университета Елена Воронцова и Петр Чистяков.

Разговор шел об изучении различных народных церковных традиций, в частности о встречи праздников, украшении икон и сохранении духовных книг.

Этой беседой мы продолжаем цикл из пяти программ, посвященных теме изучения различных аспектов религиозной жизни в период Советского Союза.

Первая беседа с доктором исторических наук Алексеем Федотовым была посвящена изучению региональной истории (эфир 05.01.2026)

Вторая беседа с Ксенией Сергазиной и Петром Чистяковым была посвящена особенностям изучения религии в светских ВУЗах (эфир 06.01.2026)

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

«Рождество Иисуса Христа». Священник Александр Сатомский

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский.

Мы говорили об истории праздника Рождества Христова и о том, что и откуда нам известно о событии Рождения Спасителя. Кроме того, отец Александр рассказал о том, что известно о земных родственниках Иисуса Христа.

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер