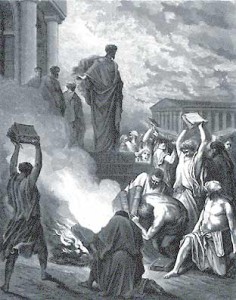

Эфес – один из городов, в которых проповедовал апостол Павел. Рассказ о его миссионерском путешествии в это поселение на берегу Эгейского моря подробно изложен в Книге Деяний святых апостолов, написанной евангелистом Лукой. Два года, проведенные Павлом в Эфесе, не прошли даром для жителей этого города. Горячая проповедь вместе с многочисленными исцелениями и другими чудесами, совершенными апостолом, произвели в сердцах многих людей настоящий переворот. Горожане принимали веру во Христа, и даже чародеи, коих немало было в Эфесе, покаявшись, сжигали свои колдовские книги.

Апостол Лука повествует, что такаяперемена в обществе вызвала протест среди ремесленников. Некто Димитрий, мастер серебряных дел, призвал своих коллег помешать проповеди Павла, поскольку христианские убеждения ставили под угрозу благосостояние мастеровых, промышлявших изготовлением предметов культа языческой богини Артемиды. «Если все поверят в слова Павла, что сделанные руками человека идолы – это не боги, то и храм великой Артемиды ничего не будет значить, и величие ее ниспровергнется, и сама вера в нее ничего не будет значить!» - убеждал ремесленников Димитрий. «Велика Артемида Эфесская!», - отвечала разгоряченная толпа, готовая растерзать христианского проповедника. От народной расправы Павла спасло только вмешательство служителя порядка. Он успокоил собравшихся заверением, что ни храм - Артемисион, ни веру в богиню Артемиду не поколеблют ни слова христианских проповедников, ни что иное.

Как же он ошибался! Если верить летописям, языческое святилище Артемиды через два столетия было разграблено и разрушено во время нашествия готов на Эфес. Илистая почва, неоднократно спасавшая роскошное здание во время землетрясений, теперь поглотила развалины без остатка. Так, что спустя полтора тысячелетия люди уже сомневались – а был ли в Эфесе храм Артемиды? Поскольку никаких материальных свидетельств его существованияне осталось, у историков появилась версия, что и описание храма, которое оставили такие античные историки, как Геродот, Страбон, Плиний Старший, и рассказ апостола Луки – это только лишь легенда. Доказать правдивость библейских строк вызвался английский археолог Джон Вуд. В 1864 году он предпринял экспедицию в Эфес.

Комментарий эксперта:

В течение четырех лет все археологические исследования Джона Вуда оставались бесплодными. Когда энтузиаст уже сам стал склоняться к мысли, что все рассказы об эфесском святилище Артемиды – не более, чем миф, ему, наконец, удалось обнаружить остатки мощной крепостной стены и ворот. А на воротах археологи нашли надпись, что через них провозили серебряные и золотые статуэтки в храм Артемиды. Ученые установили, где находился так называемый Священный путь, который соединял Артемисион с городом.

Сам храм, как оказалось, был погребен под шестиметровой толщей песка. Сто тысяч кубометров грунта пришлось вручную перелопатить Джону Вуду и его сотрудникам, пока на свет не показались мраморные архитектурные детали. Эти находки, обнаруженные на десятом году экспедиции, стали первым доказательством, что эфесский храм Артемиды, воспетый античными писателями и упомянутый в книге Деяний святых апостолов, действительно существовал.

К сожалению, десять лет напряженных поисков подорвали здоровье Джона Вуда и он был вынужден вернуться в Англию. Однако, исследование развалин Артемисиона нельзя было считать законченным. По рассказам античных писателей, храм Артемиды был не только местом отправления культа, но и своеобразным банком. Поскольку его ограбление считалось святотатством, то горожане сдавали сюда на хранение свои сбережения и драгоценности. И хотя из древних хроник было известно, что Артемисион в третьем веке разграбили готы, археологи, воодушевленные открытием Джона Вуда не оставляли надежд найти образцы древних сокровищ.

И надежды оправдались! Через тридцать лет после первой экспедиции соотечественник Вуда Дэвид Хогарт нашел на руинах эфесского храма Артемиды нечто, что стало сенсацией не только в археологическом сообществе, но и среди библеистов.

Комментарий эксперта:

Дэвид Хогарт нашел под остатками алтаря Артемисиона большую коллекцию изображений языческой богини, выполненных из бронзы, золота, слоновой кости и серебра. Были здесь и серебряные фигурки храма – такие, которые, согласно библейскому рассказу, изготавливал тот самый ремесленник Димитрий, возмутивший народ против апостола Павла.

Кроме того, на стенах храма была обнаружена надпись: «Велика Артемида Эфесская!». Эти слова, по всей видимости, имевшие ритуальное значение, совпадают с теми, что выкрикивали горожане Эфеса в ответ на призывы Димитрия.

Книга Деяний, написанная апостолом Лукой, отличается обилием подробностей и деталей, в которых отразилась сама история. Время, зачастую, стирает эти приметы, заставляя людей сомневаться в достоверности рассказа евангелиста. А ученые-археологи, возвращая человечеству материальные свидетельства событий прошлых веков, развеивают эти сомнения. И обнаруженный храм Артемиды Эфесской стал очередным доказательством правдивости библейского повествования.

31 августа. О преображении Савла из Тарса

В 15-й главе 1-го Послания апостола Павла к коринфянам есть его слова: «Я... недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию».

О преображении Савла из Тарса — протоиерей Владимир Быстрый.

Савл из Тарса был ревностным, яростным гонителем первой Церкви, но однажды на пути в Дамаск произошло немыслимое: ему явился воскресший Христос. Свет Христов ослепил его физически, но открыл духовные очи, и гонитель Савл стал апостолом Павлом. И это прошлое навсегда определило его глубочайшее смирение. Он не забывал, кем был.

С горечью и искренностью он пишет: «Я наименьший из апостолов, и не достоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию». Он даже называет себя «наименьшим из всех святых», понимая, что его призвание — это чистейший дар божественной милости.

Но посмотрите на плоды его покаяния. Этот наименьший стал величайшим, величайшим миссионером, апостолом язычников. Его неутомимые труды, основанные им Церкви от Иерусалима до дальних земель, его вдохновенные послания — всё это свидетельство не его заслуг, а действующей в нём благодати Божией. «Благодать Его во мне не была тщетна», — говорил апостол Павел.

Его история — это вечный свет надежды. Нет такого прошлого, которое не может преодолеть благодать Божия. Сила Господа совершается именно в нашей немощи и недостоинстве, когда мы, как Павел, всецело вручаем себя Христу.

Все выпуски программы Актуальная тема

31 августа. О смирении апостола Павла

В 15-й главе 1-го Послания апостола Павла к коринфянам есть его слова о себе самом: «Я наименьший из апостолов».

О смирении апостола Павла — игумен Назарий Рыпин.

Апостол Павел, будучи очень смиренным человеком и человеком, бесконечно преданным Богу, трезво оценивает, что он действительно не был самовидцем Христа, то есть он не ходил с двенадцатью апостолами в числе этих непосредственных последователей Христа. И действительно, он гнал Церковь Божию поначалу, по неведению и, признавая за собой это, будучи исполнен глубочайшего смирения, он и говорит, что «я — наименьший из апостолов» — это свойство смирения.

Имея огромные труды и величайшие заслуги перед Церковью, он оценивает себя как бывшего гонителя и как того, кто действительно не был непосредственным последователем Христа в числе двенадцати апостолов.

Но это не умаляет его величайших заслуг перед Церковью как основателя очень многих поместных церквей, потому что он проповедовал всем малазийским народам, приходил в Иерусалим и был в Риме, и фактически это его великая заслуга перед Церковью.

И мы должны это понимать и быть благодарны Богу за то, что Господь избрал такого великого апостола для нас с вами.

Все выпуски программы Актуальная тема

31 августа. Об истории внешней политики России

Сегодня 31 августа. В этот день в 1806 году Александр I провозгласил бескорыстие принципом внешней политики России.

О евангельских принципах в политике — протоиерей Михаил Самохин.

Даже само провозглашение такого политического принципа кем-то из современников императора Александра в Западной Европе вызвало бы гомерический хохот. Уже в ту эпоху была сформулирована доктрина английской политики, в которой существовали только национальные интересы. Россия же не только провозглашала христианские, евангельские, рыцарские принципы политики, но и следовала им, проливая кровь за другие страны и народы.

Сам император Александр бескорыстно отказался от репараций по итогам войны 1812 года, освободив Британию от наполеоновской угрозы и получив в ответ Большую игру, через 100 лет приведшую к распаду России. В 1815 году русскую армию торжественно проводили домой из Парижа, но уже через несколько десятков лет, а в Англии ещё раньше, Россию стали называть «людоедом».

Рыцарская верность созданному Священному союзу стоила России ярлыка «жандарма Европы», а когда император Николай I оказал помощь Австрии в рамках этого же союза против венгерского восстания 1849 года, то получил в ответ ненависть всей Европы и Крымскую войну, которую предательство Австрии не позволило нам выиграть.

И в XX, и в XXI веке Россия продолжала спасать Европу. На этот раз — от коричневой фашистской чумы. В ответ получает только лишь страх и ненависть Европы, в значительной степени отрёкшейся от своих христианских основ своей цивилизации.

Сможет ли и дальше Россия вести такую удивительную внешнюю политику, знает лишь Господь, Который в конце концов и управляет человеческой историей и вознаграждает тех, кто исполняет Его заповеди.

Все выпуски программы Актуальная тема