— Какое время теряем — теплынь, сухота. Уже давно купол бы закончили и столбы тоже. А как их разделать-то можно было — звонко, красиво. А справа грешников, кипящих в смоле написать можно, да так — мороз по коже. А я там такого беса придумал — дым из носа, глаза.

— Да не в этом дело, не в дыме дело.

— А в чем?

— Не знаю!

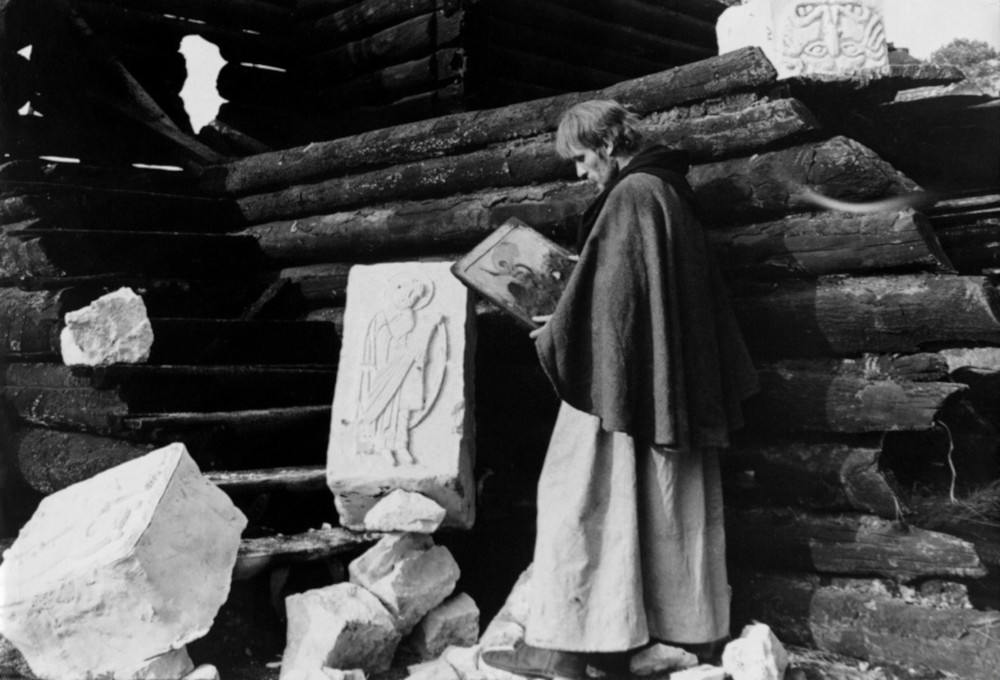

Иконописец Андрей Рублёв не знает, как изобразить Страшный суд. День за днём монах откладывает работу, противясь необходимости создавать устрашающие фрески. Художник-христианин мучительно ищет способ иначе показать людям Второе пришествие Иисуса Христа. Таким перед нами предстаёт русский святой пятнадцатого века в фильме Андрея Арсеньевича Тарковского «Андрей Рублёв». Для иконописца, канонизированного Церковью в лике преподобных, главное в христианстве — это любовь.

«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если отдам я все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы».

Прозвучавшие сейчас слова апостола Павла, пожалуй, можно назвать ключом к образу Андрея Рублёва, предложенного Тарковским. Но дар любви, полученный иконописцем от Бога, подвергается испытаниям. Режиссёр проводит своего героя через горнило страданий. В каждой из восьми новелл, составляющих фильм, монах Андрей претерпевает мучения. Людские страсти — зависть, жестокость, тщеславие смыкают вокруг него кольцо, испытывая на прочность. Самым страшным испытанием для художника становится собственное преступление. Андрей убивает воина, защищая юродивую, и после этого отказывается брать в руки кисть. Он даёт обет молчания. Кажется, что душа монаха выжжена дотла, что жизнь в нём угасает.

Возродиться Андрею помогает творческое дерзновение Бориски, сына мастера колокольных дел. Мальчишка берётся отлить колокол, поскольку всех опытных мастеров унесла эпидемия холеры. Он трепещет, понимая, что если колокол не зазвонит, то головы не сносить. Бориска творит колокол, рискуя жизнью, и Андрей, наблюдая за ним, осознает, что должен вернуться к своему предназначению — писать иконы. И когда уже густой звон плывёт над рекой на радость людям, и Бориска от пережитых волнений рыдает навзрыд, Андрей Рублёв разрешает обет молчания, чтобы утешить новоиспечённого мастера.

— Не надо, ну…

— Отец, змей старый, так и не передал секрета. Помер, так и не передал. В могилу утащил, жила рваная.

— Видишь, как получилось. Ну хорошо, ну, чего ты? Вот и пойдём мы с тобой вместе — ты колокола лить, я иконы писать…

Рублёв возвращается к творчеству. В чёрно-белую ткань фильма чистыми, ясными цветами врываются иконы. Таких прозрачных, светоносных оттенков иконопись до Рублёва не знала.

И новый образ Страшного суда, столь мучительно искомый, Андрею Рублеву удалось создать. Фреска, которую можно увидеть в Успенском соборе города Владимира, пронизана любовью, радостью встречи праведников со Христом. Такое видение Второго пришествия Спасителя близко и Тарковскому. Режиссер писал: «Неверно думать, что Апокалипсис несет только концепцию наказания. Может быть, главное, что он даёт — это надежда». Тарковский мыслит в унисон своему небесному покровителю, преподобному Андрею. Возможно, благодаря этому единству мысли и фильм «Андрей Рублев» прозвучал симфонией христианской любви, которая живёт, побеждая страсти и скорби.

«Журнал от 19.12.2025». Алексей Соколов, Максим Печенкин

Каждую пятницу ведущие, друзья и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе.

В этот раз ведущие Кира Лаврентьева и Константин Мацан, а также Исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов и главный режиссер Радио ВЕРА Максим Печенкин вынесли на обсуждение темы:

— Дни памяти святителя Николая Чудотворца, святителя Спиридона Тримифунтского;

— Чудеса в жизни человека;

— Итоги 2025 года в работе журнала «Фома» и Радио ВЕРА;

— День памяти пророчицы Анны, матери пророка Самуила.

Все выпуски программы Журнал

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема