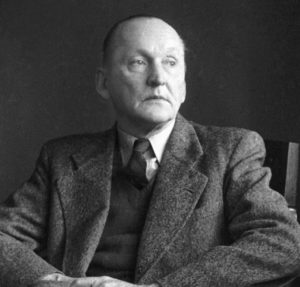

В 1914-ом году критики упрекали Александра Вертинского в том, что его песни отвлекают публику от действительности. Но действительность эта была такова, что жители Российской империи отвлеклись бы от неё с радостью - Первая мировая война стала потрясением для страны. И для Вертинского тоже, ведь всю трагедию этой войны он видел своими глазами, два года прослужив братом милосердия.

Когда в 1914 году госпитали Москвы оказались переполнены ранеными, многие богатые люди стали отдавать свои дома под лазареты. Купчиха Мария Морозова тоже не осталась в стороне. Собственный арбатский особняк она превратила в госпиталь. Как-то проходя мимо него, начинающий артист Вертинский увидел толпу. Выяснил, что это с вокзала привезли раненых и вносят их в дом. Глядя на страдающих солдат, Александр тоже ухватился за носилки и стал помогать сёстрам милосердия. Да и потом никуда не ушёл, а оказался в перевязочной: снимал окровавленные бинты, промывал раны и не заметил, как пролетели сутки, вторые, третьи… Вскоре Вертинский перестал даже по ночам уходить домой. Он выхаживал раненых, писал письма родным солдат, помогал при операциях.

Когда Мария Морозова организовала санитарный поезд, Вертинский тут же поступил в его штат медбратом. Он сам потом не мог объяснить, почему записался не под своим именем, а взял псевдоним «брат Пьеро». И настоящей фамилии Александра в поезде так никогда и не узнали.

Вагонов в санитарном составе было больше тридцати, за Вертинским закрепили один с тяжелоранеными и этот вагон считался самым образцовым. Александр так ловко обращался с ранеными, что врач скоро перевёл его в перевязочную. Выносливость Вертинского поражала коллег: он мог сутками находиться возле раненых. И в свободное время не отдыхал: пришив к белому халату помпоны, «брат Пьеро» часто пел перед солдатами.

Однажды, обрабатывая раны, Вертинский двое суток не спал. Когда его сменили, он шатался от усталости. А проходя по вагону, услышал просьбу раненого: «Спойте мне что-нибудь. Я скоро умру». И Вертинский запел. Он не помнил, закончил ли песню или провалился в сон, оборвав её на полуслове. Утром коллеги нашли своего Пьерошу спящим возле умершего солдата. Это был один из тех горьких случаев, когда спасти бойца не удалось. Но скольких Вертинский выходил за то время, что провёл на войне!

Как-то в вагон Александра попал полковник, положение которого врач считал безнадёжным: пуля застряла возле сердца, и вытащить её не было никакой возможности. Да и оперировать во время движения поезда запрещалось. А до госпиталя полковник не дожил бы. Это понимали все, кроме Вертинского. Когда состав тронулся, Александр стал думать, что делать.

И вспомнил, как однажды в магазине хирургических инструментов он купил длинные, тонкие щипцы – корнцанги. Врач счёл их бесполезными, они лежали без дела и вот теперь могли спасти человеку жизнь. Александр продезинфицировал щипцы и осторожно ввёл их в рану. Сердце Вертинского колотилось от волнения, вагон качало, но Александр достал пулю. А оглянувшись, увидел перепуганного хирурга, который раньше отказался оперировать раненого. Врач пригрозил медбрату «военно-полевым судом. Но Вертинскому было не страшно – он радовался, что спас человека от верной смерти! Полковника привезли в Москву живым.

«Да, мы отдавали раненым всё – и силы свои, и сердца. Расставаясь с нами, они со слезами на глазах благодарили нас за уход, за ласку, за внимание к их несчастной судьбе», - писал Вертинский, который за два года военной службы часто бывал на передовой, выносил раненых с поля боя, сам был ранен и сделал тысячи перевязок.

Псалом 114. Богослужебные чтения

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА священник Стефан Домусчи. Во все времена люди предпочитали глупости мудрость и безрассудству рассудительность. Библию нередко считают мудрой книгой, но к какой мудрости она на самом деле призывает? Ответить на этот вопрос помогает 114-й псалом, который, согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Псалом 114.

1 Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё;

2 приклонил ко мне ухо Своё, и потому буду призывать Его во все дни мои.

3 Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь.

4 Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою.

5 Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш.

6 Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне.

7 Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя.

8 Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слёз и ноги мои от преткновения.

9 Буду ходить пред лицом Господним на земле живых.

Со времён эпохи Просвещения люди поверили в одну не вполне очевидную идею: уровень счастья зависит от уровня образования. Естественно, не все и не сразу бросились учиться, и все мы помним из школьной программы комедию «Горе от ума», герой которой говорил: «уж коли зло пресечь, забрать все книги бы да сжечь». Однако ХХ век — это век всеобщего образования. Впрочем, в первую очередь образования ума, но не образования души или духа. Ведь жизненный опыт со всей очевидностью свидетельствует о том, что можно быть образованным и в своей сфере даже очень умным, но не быть мудрым. Человек бывает способен помнить множество фактов, понимать сложные формулы, но не помнить о семье, которая нуждается в заботе, и не понимать важности общения с близкими. Иногда он умеет совершать сложнейшие операции скальпелем или хирургической иглой, но не умеет управлять собственным языком.

Псалом, который мы сейчас услышали, ничего не говорит не только об образовании, которое, кстати, во времена псалмопевца было связано со знанием Писания и особенно закона Моисеева, он ничего не говорит и о мудрости. По крайней мере на первый взгляд. Перед нами хвалебная молитва того, кто претерпел испытания, смертельно заболел и очень сильно страдал, но получил избавление от Господа. Но что же в итоге помогло ему искать помощи у Бога? Ответ очень необычный, и он звучит буквально через всё Писание. Псалмопевец говорит: «Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне». Слово, которое перевели как «простодушный» также означает простеца, человека наивного, иногда даже глупого. Но что же это за простота? Это та самая простота доверия, которого не хватило первым людям, решившим познать добро и зло без Бога, это отказ от мудрости мира, которая пытается жить своими силами. Важно понимать, что эта простота не противоречит знанию или образованию как таковому, ведь Сам Господь создал человека разумным и повелел нарекать имена животным, Сам повелел познавать их и проникать в их суть.

Но легко ли быть по-настоящему простым? Нет, конечно. Подлинная простота требует подвига самоотречения и внутренней смелости. Это не простота беспечных и ленивых глупцов, которых многократно обличает Соломон в книге Притчей, но простота человека трудолюбивого, думающего, устраивающего свою жизнь в меру сил, но в то же время осознающего, что покой, которого он ищет, находится не во множестве знаний и трудов, а в доверии Богу, в надежде на Него. Почему псалмопевец и говорит: «возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя». Вслед за ним так мог сказать человек прошлого, не имеющий образования и ничего не знающий об устройстве вселенной, но может сказать признанный учёный, познающий тайны мироздания. Эта мудрость подходит всякому, но в современном мире оказывается трудно достижимой. Нас окружают бесконечные курсы и тренинги. Мы боимся опоздать и не узнать чего-то важного, того, что сделает нас конкурентноспособными, нужными, умеющими выживать и выходить вперёд. Давид, как и прочие авторы псалмов, тоже не сидел сложа руки, но умел за всей будничной суетой видеть главное, отчего и переживание этой суеты ощущалось им по-иному, ему было проще, потому что он не пытался всё сделать сам, но даже занимая активную позицию, в итоге полагался на Бога.

Послание к Ефесянам святого апостола Павла

Еф., 218 зач., I, 16-23.

Комментирует священник Антоний Борисов.

Обычно завещание ассоциируется с чем-то грустным. А как может быть иначе, если человек, составляя текст завещания, фактически принимает то, что смерть уже совсем рядом. И нужно позаботиться о том, чтобы распорядиться имеющейся собственностью. Но есть в этой истории исключение. Сегодня в храмах во время утреннего богослужения читается отрывок из радостного завещания — послания апостола Павла к Эфесянам. Давайте послушаем этот текст, представляющий собой часть первой главы послания.

Глава 1.

16 непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих,

17 чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его,

18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых,

19 и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его,

20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,

21 превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем,

22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви,

23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.

Начало первого века нашей эры — уникальное время, когда среди людей жил Иисус Христос — Сын Божий, принявший человеческую плоть. Христос пришёл в наш мир для того, чтобы избавить человечество от греха Адама и Евы и вернуть их потомкам потерянный Рай. Спаситель добровольно принял смерть на Кресте и, воскреснув на третий день после Своей мучительной кончины, освободил людей от печальной участи — посмертного пребывания в аду. Проповедь Христа, Его подвиг вдохновили множество людей. Сначала жители Израиля, а затем и многие иные народы обратились в христианство.

Весть о Спасителе несли по городам и странам Его ученики — апостолы. Больше всех в деле проповеди учения Христа потрудился апостол Павел, совершивший четыре миссионерских путешествия по Римской империи, в ходе которых основал множество христианских общин. О масштабах деятельности Павла свидетельствуют его послания, которые он направлял христианам тех городов, где ему удалось побывать. Апостол не забывал о своих учениках даже в тяжёлых жизненных ситуациях — христианам города Эфеса Павел, например, писал примерно в 63 году из римской тюрьмы, где оказался по лживому доносу.

Многие исследователи Библии считают, что послание к Эфесянам, отрывок из которого мы услышали, является духовным завещанием апостола Павла. Павел, предчувствуя, что его земная жизнь скоро закончится, в послании к христианам Эфеса со всей силой проповеднического таланта излагает своё духовное видение того, что значит жить с верой в Спасителя Иисуса Христа. В прозвучавшем отрывке апостол прямо говорит, что человеку, поверившему во Христа, принявшему крещение и живущему благочестиво, откроется богатство славного наследия Спасителя. Наследие это состоит не только в том, что православный христианин ощущает радость от присутствия Бога рядом с собой, и не только в том, что христианская вера даёт человеку почувствовать настоящую полноту жизни.

Сын Божий, во всём равный Богу Отцу, принял человеческую плоть, во всём стал подобным людям, за исключением греховности. Это означает, что путь Христа открыт для каждого человека. Апостол Павел говорит, что через Спасителя на каждого православного христианина нисходит величие Христово. Сын Божий победил смерть, воскреснув из мёртвых, и пребывает теперь в небесной славе. Путь Спасителя может пройти каждый поверивший в Него человек. Пример великих святых, прежде всего, пример Богородицы Марии является тому доказательством. Во Христе они обрели настоящее счастье и теперь вместе с Ним пребывают на Небе.

Возможность приобщиться к святости открыта для каждого человека. Прежде всего, благодаря существованию Церкви, которую Христос основал и является её Главой. Только в Православной Церкви человек способен в полной мере общаться с Богом, почувствовать радость жизни во Христе. Церковь, по слову апостола Павла, это место особого присутствия Бога, ощутить которое можно через таинства — прежде всего, через Святое Причастие. В этом Таинстве православный христианин под видом хлеба и вина принимает Тело и Кровь Христовы, вступает в тесное общение с Богом, без чего достигнуть святости просто невозможно.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«О совести». Священник Анатолий Главацкий

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе со священником Анатолием Главацким читали и обсуждали фрагменты из сборника творений преподобного Аввы Дорофея «Душеполезные поучения» о совести как голосе Божием в человеке, и о том, как она помогает делать правильный выбор.

Разговор шел о том, для чего совесть дана человеку, почему иногда она может «засыпать», а также по каким признакам можно определить, что мы приглушаем «голос совести» и почему для духовой жизни важно не давать совести «уснуть». Также обсуждалось, почему в Раю Господь дал заповедь не есть с Древа познания добра и зла и можно ли «жить по совести» и быть при этом неверующим человеком.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов