Тёплый, жёлтый огонёк трепетал в полумраке большой, богато обставленной комнаты. Двенадцатилетний Ваня Соломенцов, сын старооскольского купца, поглядывал на горящую свечу, и веки его наливались тяжестью. Стараясь отогнать дрёму, Ваня то и дело встряхивал головой: не спать, не спать! Ведь он читает бабушке вслух жития святых! Сама бабушка была неграмотной, а Ваня читать и писать выучился и часто по её просьбе садился за стол и открывал большую красивую книгу — Четьи-Минеи. Бабушка располагалась напротив него в глубоком кожаном кресле и внимательно слушала.

Тёплый, жёлтый огонёк трепетал в полумраке большой, богато обставленной комнаты. Двенадцатилетний Ваня Соломенцов, сын старооскольского купца, поглядывал на горящую свечу, и веки его наливались тяжестью. Стараясь отогнать дрёму, Ваня то и дело встряхивал головой: не спать, не спать! Ведь он читает бабушке вслух жития святых! Сама бабушка была неграмотной, а Ваня читать и писать выучился и часто по её просьбе садился за стол и открывал большую красивую книгу — Четьи-Минеи. Бабушка располагалась напротив него в глубоком кожаном кресле и внимательно слушала.

В этот раз история попалась довольно длинная — про семерых отроков из Ефеса, которые целых двести лет проспали в пещере. «А вот мне бы только не уснуть!» — подумал Ваня, уставший от долгого чтения. Но скоро сам не заметил, как, убаюканный собственным голосом, уронил голову на книгу.

Очнулся он от тихого бабушкиного голоса.

— Ты что это замолчал, Ванюша? — спрашивала она.

Потом поднялась с кресла, подошла к мальчику, опустила руку в карман кофты и вытащила оттуда... сахарного петушка на палочке! Она протянула леденец Ване, погладила его по голове и строго, но ласково сказала:

— Дочитай, любезный мой, до конца, а уж потом и почивать ступай!

От одного вида сладкого петушка и ласковых бабушкиных слов дремоту и усталость у Вани как рукой сняло! Он радостно дочитал всё житие семи святых Ефесских отроков, но даже после этого спать ему ещё долго не хотелось.

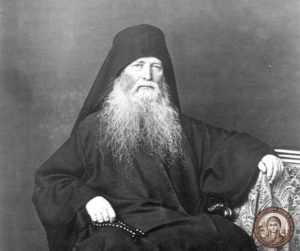

Прошло время. Ваня вырос и в 1836 году уехал на Святую гору Афон, где принял монашеский постриг с именем Иероним. Очень скоро он стал духовным наставником многих афонских монахов и мирян, съезжавшихся к нему за советом. Был монах Иероним неустанным молитвенником; за это на Афоне его почтительно называли старцем и часто просили у него наставлений о том, как нужно молиться. В ответ старец Иероним Соломенцов вспоминал тот случай с сахарным петушком и говорил: «Трудно нам бывает, молясь, бороться с дремотою, леностию и разными мыслями. Но к усердным приходит на помощь Божья благодать, и тогда уже не ощущает человек никакого труда, а только радость!»

18 декабря. О почитании Преподобного Саввы Освященного

Сегодня 18 декабря. День памяти Преподобного Саввы Освященного, жившего в шестом веке возле Иерусалима.

О его почитании — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О восьмой и девятой заповедях блаженств

В 6-й главе Евангелия от Луки есть слова Христа: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого».

О восьмой и девятой заповедях блаженств — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

18 декабря. О Богопознании

В 11-й главе Евангелия от Матфея есть слова Христа: «Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».

О Богопознании — протоиерей Владимир Быстрый.

Все выпуски программы Актуальная тема