«…Его загорелое лицо с большими голубыми глазами производило впечатление добродушия, что и соответствовало действительности. Однако наблюдательный человек по крутой, упрямой посадке его головы мог почувствовать в нем сильный характер и не ошибся бы.

«…Его загорелое лицо с большими голубыми глазами производило впечатление добродушия, что и соответствовало действительности. Однако наблюдательный человек по крутой, упрямой посадке его головы мог почувствовать в нем сильный характер и не ошибся бы.

Датуша имел прозвище Чистюля. Он был физически необычайно опрятен и, кроме того, когда брался за какое-нибудь дело, доводил его до блеска, казавшегося окружающим излишним и даже глуповатым.

Условно говоря, начиная с пастуха и кончая академиком, люди разделяются на две категории: способные и одаренные. Способные люди делают то или иное дело хорошо в силу технологической угадчивости, комбинационного любопытства, сообразительности. Одаренные люди хорошо делают то или иное дело, когда чувствуют некий этический толчок, заставляющий их действовать. Вне этического толчка часто выглядят глуповатыми. Таким и был пастух Датуша по прозвищу Чистюля».

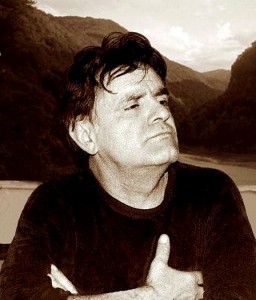

Это был голос современного писателя-классика – Фазиля Искандера, абхазского прозаика и поэта, всю жизнь пишущего на русском языке. Аудиозапись не новая – Фазиль Абдулович разменял девятый десяток лет – но и сегодня его гортанный выговор всё таков же. Он читал из напечатанного в новом веке рассказа – «Пастух и косуля», входящего в цикл «Козы и Шекспир».

Сюжет прост: косуля свалилась в пропасть, застряла в расщелине скалы, два дня уже как жалобно блеет оттуда и наш герой пробует вытащить ее, чтобы потом наверху прирезать, да попировать вместе с другими пастухами. Да вот закавыка, процитирую из начала : «…он сам не осознавал, что его решительность вызвана невыносимыми звуками жалобного блеяния косули. Конечно, и другие пастухи жалели косулю, но он чувствовал, что жалеет ее гораздо сильнее остальных, но ему было бы в этом стыдно признаться им. Они бы его высмеяли: какой же ты мужчина?»

И начинается долгий, мучительный путь по вызволению косули. Перед мысленным взором Датуши проносятся какие-то картины из его жизни, мирные и тревожные разом. Дело идёт туго, в какой-то момент слуховой контакт сменяется тактильным, вот Датуша сам почти в проёме, сует косуле обрывки кустарника, вот она лижет ему руку, напряжение растет, и ты понимаешь, что наш ответ хэмингуэевскому рассказу «Старик и море» (здесь я улыбаюсь) закончится какой-то особенной победой.

Датуша вытащил косулю, и, немного досадуя на себя, отпустил её. Его нынешняя судьба, как я чувствую, перетекла в судьбу животного, и здесь уже не было места лишению жизни дикой твари, пусть и естественному для жителя гор. Читая, я изо всех сил я не разрешал себе заглянуть в конец рассказа, потому что тащил эту косулю вместе с Чистюлей, и старался не думать, хоть и предчувствовал, чем всё это кончится.

«…Он сам не знал, почему все так получилось. Он не знал, что мощная страсть спасения косули удержала его от жалкой страсти ее убийства.

Ему было хорошо, легко. В жизни оставалось только одно неудобство: в ботинки снова набились скальная осыпь и мелкие камушки.

Он снова присел и разулся. Снова вытряхнул ботинки и вытряхнул носки. Снова обулся и, сидя на земле, посмотрел на небо. Приближался полдень, и пора было готовить обед пастухам. Краем глаза он отметил, что орлы перестали кружиться над гребнем хребта. Они куда-то разлетелись.

Перекинув карабин через плечо и подхватив моток веревки, Датуша поспешил к своему шалашу. Сейчас он был озабочен тем, чтобы успеть пастухам приготовить обед. Он не собирался рассказывать им о приключении с косулей.

Он почувствовал, что они бы его не поняли. И тем более ему было бы стыдно опоздать с обедом – ведь времени было много».

«В творчестве главное – это внутренняя потребность, но эта внутренняя потребность в какой-то мере редактируется чувством долга, – говорил Фазиль Искандер лет десять тому назад в интервью писательнице Майе Кучерской. – Я считал всегда своим долгом помогать человеку взбодриться в этой трудной жизни и быть достаточно добрым, достаточно честным. А вообще конечная задача искусства, как и религии, – очеловечивание человека». …Который, продолжим мы с вами, есть образ Божий. Фазиль Искандер ищет и находит во всех своих книгах.

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема