Не зря говорят, что горе сближает. Вовремя протянутая рука помощи, искренне сказанные слова утешения способны соединить двух людей, которые чуть не потеряли смысл жизни.

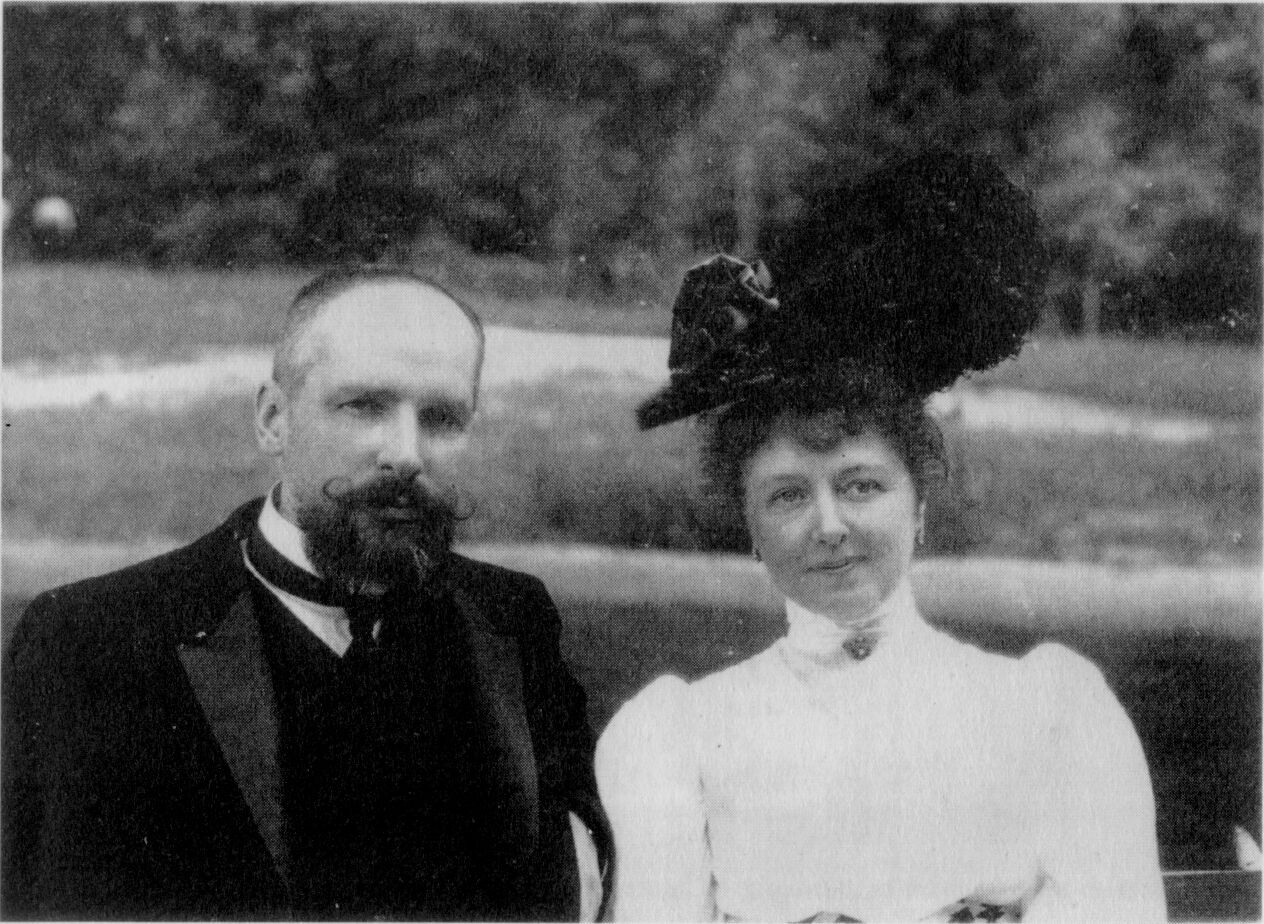

Роман Петра и Ольги Столыпиных начался с печальных событий. В семье Столыпиных намечался большой праздник – Михаила, старшего брата Петра, помолвили с Ольгой Нѐйдгардт. Эта молодая и обаятельная девушка была фрейлиной императрицы, правнучкой Суворова и наследницей не менее знатного рода, чем сами Столыпины. Родственники радовались за Михаила, поздравлял его и Пётр. Как бывает у братьев, он тоже заглядывался на его избранницу, немного завидуя: вот бы и ему на пути встретилась такая же умница и красавица! Но сам Пётр о женитьбе даже не помышлял – впереди годы напряжённой учёбы в университете и стремительная карьера. Тут не до женщин!

Всеобщую радость прервала трагедия – Михаил погиб на дуэли с князем Шаховским. Шокированная Ольга не находила себе места: до свадьбы оставалось всего ничего - и вдруг- разбитое сердце, сломанная жизнь. Гибель брата стала ударом и для Петра, но он держался изо всех сил. Михаил перед смертью попросил его присмотреть за своей невестой, проследить, чтобы у неё всё было хорошо. И Петр, чувствуя себя ответственным за её судьбу, не имел права поддаться печали. Он видел, что горе Ольги намного глубже, и всё свободное время посвятил тому, чтобы вернуть её мягкую улыбку.

На семейных встречах он составлял ей компанию, пытался разговорить. Стал приглашать на совместные прогулки, чтобы Ольга чаще выходила из дома и дышала свежим воздухом. Благодаря этому молодые люди стали лучше узнавать друг друга. Пётр, раньше знакомый с Ольгой только поверхностно, по достоинству оценил её качества. Будучи от природы одарённой незаурядным умом, она отличалась и высокой духовностью, свойственной всей семье Нейдгардтов. Брат Ольги — недавно причисленный к лику святых мученик Алексей — погиб в 1918 году, защищая от закрытия и конфискаций православные храмы и монастыри.

Ольге в Петре нравились его бесстрашие и целеустремлённость. Годы спустя эти качества сделают Столыпина вторым человеком в государстве. Но сейчас он был просто отважным юношей, готовым защищать до последнего то, что он любит. И Ольга чувствовала, что всё сильнее и сильнее привязывается к Петру, который на полном серьёзе считал русскую землю своей матерью, а Российское государство — своим отцом.

Вскоре Пётр решился просить Ольгиной руки. Рассказывают, что он пришел к её отцу и скромно указал на один из своих недостатков, который считал достаточно важным, - молодость. Он был на несколько лет младше Ольги, но волновало его не это. В те времена мужчины женились достаточно поздно, когда уже сделали карьеру и приобрели вес в обществе. Встретить женатого студента было большой редкостью. Сам Пётр не боялся проблем, которые могут возникнуть из-за этого. Столыпин уже всё распланировал: он собирался закончить учебу экстерном, чтобы скорее получить возможность обеспечивать семью. Но отец Ольги должен был решить, достоин ли еще не оперившийся юноша стать мужем его дочери.

Будущий тесть, услышав о таком «недостатке», только рассмеялся. «Молодость – это тот недостаток, который исправляется каждый день», - ответил он и дал согласие на свадьбу. Ведь главное – не возраст и не положение в обществе, а настоящая любовь.

Этот союз окажется на редкость удачным. В высшем свете, где браки обычно совершались по расчету, Столыпины станут выделяться искренне теплыми и нежными отношениями. Супруги будут терпеливы, их жизнь никогда не будут сотрясать скандалы или измены. Даже после 20 лет брака Пётр в письмах будет обращаться к жене не иначе, как «мой ангел», «бесценное моё сокровище», «обожаемая моя». В любви у них родится шесть детей. Но всё это будет потом, как и постоянные покушения, страх за жизнь родных, вынужденная эмиграция Ольги с детьми после страшной гибели мужа от руки террориста.

В день свадьбы Пётр и Ольга ничего не знали об этом. Они смотрели друг на друга влюблёнными глазами и были уверены, что справятся с любой проблемой, лишь бы никогда не расставаться. И они были вместе всегда.

«Музыка и вера». Анатолий Мошкович

Гостем программы «Вечер воскресенья» был музыкант Анатолий Мошкович.

Наш гость рассказал удивительную историю своего прихода к Богу и исцеления от тяжелой болезни, а также поговорим о том, как музыка и творчество соотносятся с верой.

Ведущие: Игорь Цуканов, Кира Лаврентьева

Все выпуски программы: Вечер Воскресенья

«Радость и пост». Священник Максим Гортинский, Алексей Свиридов, Елена Смаглюк

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» клирик Никольского храма поселка Володарский Московской области, музыкант, священник Максим Гортинский, актер, режиссер Алексей Свиридов и культуролог Елена Смаглюк размышляли о том, что такое радость и можно ли христианину стремиться к радости в период Рождественского поста. Почему пост часто ассоциируется с печалью, как это соотносится с общим настроением приближающихся праздников и как достойно пройти период поста и приготовиться к встрече Рождества Христова.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

Торнтон Уайлдер «Наш городок» — «Ежедневное чудо»

Фото: PxHere

В 1943 году американский драматург и писатель Торнтон Уайлдер написал пьесу «Наш городок». Первые два акта посвящены повседневной жизни двух семей. Мальчик и девочка живут по соседству — Эмили и Джордж вместе делают уроки, уплетают мороженое, вырастают, влюбляются. Второй акт пьесы заканчивается свадьбой.

А третий акт начинается с того, что Эмили на кладбище наблюдает за собственными похоронами. Нет, это совсем не триллер, и пьеса вовсе не про привидения. Задумка автора в другом.

Помощник Режиссёра (загадочный персонаж, который знает всё обо всех) в ответ на её просьбу разрешает Эмили вернуться в свою жизнь на один день. Эмили возвращается в прошлое, в свой четырнадцатый день рождения. Вне себя от восторга, она бросается к матери, но та, мимоходом её поцеловав, занимается обычными делами. Опечаленная Эмили просит: «Мама! Мама! Посмотри на меня! Ну хоть одну минутку! Посмотри, как будто в самом деле меня видишь».

В этом вся беда — мать на самом деле едва замечает Эмили. Она просто не в силах понять, что сейчас переживает её дочь. Ведь для уже умершей Эмили этот день — величайший дар, а для матери — он обычен.

Многие из нас ищут чудес, а чудеса происходят каждый день. Каждый восход солнца — это чудо. Каждая минута жизни — это дар Божий. «Есть ли люди, которые осознают это, пока живы?» — спрашивает Эмили у Помощника Режиссёра.

И как этому научиться? — можем добавить мы. Архимандрит Сергий (Шевич), известный подвижник двадцатого столетия, советует проживать каждый день так, чтобы он вобрал в себя важность всей нашей жизни. Попробуем? Тогда рассеется серость повседневности, и мы сможем наконец-то разглядеть его — чудо повседневной жизни.

Автор: Анастасия Андреева

Все выпуски программы: ПроЧтение