Необычное зрелище увидели москвичи в 1526 году, когда посланцы из далёкой северной Лапландии пришли к великому князю Василию Ивановичу – просить себе крещения, священника и церковь. Эти лапландцы, или лопари, были одеты в непривычные для русских одежды, говорили на неведомом языке и казались совершенными варварами, так что москвичи чрезвычайно удивлялись необычным гостям и их просьбе.

Необычное зрелище увидели москвичи в 1526 году, когда посланцы из далёкой северной Лапландии пришли к великому князю Василию Ивановичу – просить себе крещения, священника и церковь. Эти лапландцы, или лопари, были одеты в непривычные для русских одежды, говорили на неведомом языке и казались совершенными варварами, так что москвичи чрезвычайно удивлялись необычным гостям и их просьбе.

Окинув взглядом склонившихся пред ним лопарей и их дары, государь торжественно объявил свою волю, и послал к северянам священника и диакона. «И они ехавше свящали церковь Рождества Иоанна Предтечи, и многих лоплян крестиша во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в нашу Православную веру христианскую»…

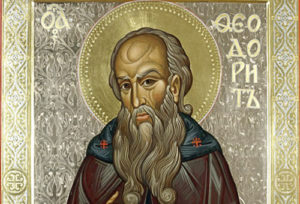

1518 год. Иеродиакон Феодорит, сомолитвенник преподобного Александра Свирского и великих старцев-нестяжателей, на небольшом корабле прибывает в Кольский залив и начинает свою многолетнюю проповедническую деятельность среди народа лопарей. Воспитанник Соловецкого и Кирилло-Белозерского монастырей, он прошёл великий Искус, муча «и покоряя плоть свою в порабощение и послушание духу», а также изучая язык и обычаи лопарей, чтобы рассказать им о Христе. Впоследствии подвижник вспоминал: «тот народ лопарей – люди очень простые и кроткие, и совсем к какому-либо лукавству не склонные, к пути спасения же старательны и охочи».

Феодорит посещал кочевья лопарей, да они и сами стали приходить к нему, удивляясь необычному, одинокому русскому подвижнику. Хотя лопарские жрецы не любили Феодорита, простые люди к нему тянулись, видя его искренность и любовь к ним: ведь «он умел старые гнусности и нечистоты злобы разрушать и искоренять их из душ человеческих, и нечистых и скверных очищать, и просвещать, и к Господу обращать», как писал о Феодорите князь Курбский.

Прошло несколько лет, и вот уже сотни лопарей были оглашены, наставлены в православии и ждали только крещения. Из них наиболее знатных и смышлёных Феодорит послал к великому князю Василию в Москву. Возможно, что именно кому-то из этих северян, всё ещё колебавшемуся, преподобный ласково сказал: «добро тебе и роду твоему приложиться к народам всея Руси».

И вот благодаря Феодориту и великому князю Василию на далёком Севере была построена церковь, а в стенах её зазвучали необычные слова – на лопарском языке. Сбылась мечта Феодорита: чтобы у маленького северного народа были книги и богослужение на собственном, понятном ему наречии.

Много лет спустя уже престарелый подвижник рассказывал об этом голландскому купцу Симону ван Салингену, и тот с восторгом написал: Феодорит «осмелился составить письменность для (…) языка, на котором никогда ни один человек не писал. Так, он показывал мне алфавит и рукопись, „Символ Веры“, „Отче наш“».

Миссионерская деятельность преподобного продолжилась. В 1531 новые оглашенные им лопари попросили новгородского архиепископа дать им священников и окрестить. Одного Феодорита им было мало, тем более что священство и право крестить он получил только через несколько лет, а лопари жили на обширных пространствах.

Самое необычное событие случилось в 1542 году, когда после многих бесед Феодорита и страшного землетрясения сразу две тысячи лопарей крестились в один день.

Впоследствии преподобному Феодориту пришлось покинуть крайний Север. Он претерпел гонения, обвинения в Ереси и заточение, но также и час славы, когда именно его Иван Грозный избрал для посольства в Константинополь, чтобы добиться признания царского титула Ивана со стороны греческих иерархов. И Феодорит блестяще выполнил поставленную задачу.

Высокие качества преподобного ярко проявились по возвращении на Русь, когда грозный царь предложил Феодориту любую награду, в том числе духовную власть. Преподобный, одетый в старую изношенную одежду, ответил: «Я, Царь, повеления твоего послушался и всё что ты заповедал мне сделать, исполнил (…). Даров же от Твоего Величества, так же, как и власти для себя, не требую. (…) Я же серебром да драгоценною одеждою услаждаться не приучен, поскольку отрёкся от всего такового».

Живя в центральных русских землях, Феодорит, уже будучи глубоким старцем, не забывал о своих лопарях и ездил к ним. Князь Курбский, ученик преподобного, писал об этих путешествиях: «Воистину сие удивления достойно, в такой старости и такие неудобные, жестокие пути претерпел… не щадяще ни старости, ни немощного тела, сокрушенного многими летами и великими трудами». В этой любви к другим, доходящей до беспощадности к себе, и есть тот, пожалуй, главный урок, который даёт преподобный Феодорит современным миссионерам. Ведь он, как писал Карамзин, «просветил Божественною верою без насилия, без злодейств, употреблённых другими ревнителями христианства в Европе и Америке, но единственно примером лучшего».

В 2003 году преподобный Феодорит Кольский был прославлен в лике святых.

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема