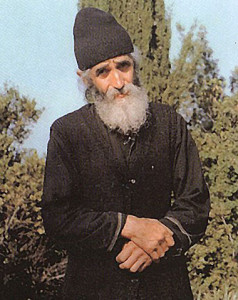

«Святость в нынешнем мире крайне редка» - наверное, и вам доводилось слышать такое суждение. Однако, среди наших современников есть счастливцы, которым довелось пообщаться со святым. Канонизированный Церковью в январе 2015 года в лике преподобных греческий старец Паисий жил совсем недавно. Подвижник, прозванный Святогорцем благодаря своему многолетнему проживанию на Святой горе Афон, родился в 1924 году, а покинул этот мир в 1994-ом. И эти семьдесят лет вместили в себя особый мир, наполненный радостью и любовью, светом и добротой – одним словом, святостью.

«Святость в нынешнем мире крайне редка» - наверное, и вам доводилось слышать такое суждение. Однако, среди наших современников есть счастливцы, которым довелось пообщаться со святым. Канонизированный Церковью в январе 2015 года в лике преподобных греческий старец Паисий жил совсем недавно. Подвижник, прозванный Святогорцем благодаря своему многолетнему проживанию на Святой горе Афон, родился в 1924 году, а покинул этот мир в 1994-ом. И эти семьдесят лет вместили в себя особый мир, наполненный радостью и любовью, светом и добротой – одним словом, святостью.

До монашеского пострига нашего героя звали Арсением. Он появился на свет за несколько месяцев до кончины духовного наставника его родителей, преподобного Арсения Капподокийского. Святой подвижник сам попросил дать новорождённому свое имя, словно хотел сделать мальчика наследником своей глубокой веры в Бога. Собственно, так оно и вышло. Уже в детстве Арсений удивлял родителей и односельчан своим горячим желанием послужить Творцу – мальчик любил уединенную молитву, соблюдал посты и живо откликался на просьбы о помощи.

Самоотверженность Арсения отмечали и его сослуживцы в армии, где ему пришлось служить в тревожные годы гражданской войны. Юноша брался за самую тяжелую работу, вызывался участвовать в самых опасных операциях, всегда был готов уступить товарищу безопасное место в окопе во время обстрела. Если кто-то из солдат просился в увольнение, Арсений с готовностью замещал его на службе. Сам же не просил освобождения, даже когда заболевал.

Господь избавил Арсения от участия в боевых действиях – будущий монах получил специальность радиста, которая сохранила его от того, чтобы убивать людей. А через много лет старец Паисий в одном из разговоров с афонскими паломниками сказал:

Старец Паисий:

Испрашивать молитвенной помощи у жителей Афона – это правильно и необходимо. Монахи - это радисты Матери-Церкви. Своей молитвой они устанавливают связь с Богом, и Он спешит на помощь.

Посетитель:

Но, отец Паисий, у меня не хватает душевных сил верить в Божию помощь. Я чувствую себя бессильным перед лицом любой трудности, у меня сразу опускаются руки.

Старец Паисий:

А сам-то ты творишь молитву? Как корабли, находящиеся в опасности, посылают сигнал SOS, так и ты постоянно повторяй: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», и помощь будет настолько очевидной, что не верить в нее будет просто невозможно».

Проведя многие годы в уединении на Афоне, а также на египетской горе Синай, старец Паисий стал центром притяжения для многих людей. И дело было даже не в том, что он мог найти нужное слово для поддержки. Постоянное пребывание в общении с Богом так преобразило подвижника, что и своим молчанием он проповедовал Христа и всякий, кому довелось просто побыть рядом с ним, уходил утешенным.

И даже не встретившись со старцем, люди получали от него молитвенную помощь. Если паломник приходил к келье отца Паисия и не заставал его, то он оставлял так называемую «кардиограмму» - писал свое имя и просьбу в блокноте, который висел на проволоке у двери. По этой краткой записи преподобный прочитывал все сердечные чаяния и скорби человека, и доносил их до исцеляющего Бога.

За свое служение людям святой Паисий никогда не брал вознаграждения. Его нестяжательность была удивительной даже для афонских монахов. В комнатке отца Паисия стояло несколько деревянных ящиков, которые служили мебелью. На стенах висели бумажные иконы. Все его имущество умещалось в одной сумке.

Однажды, увидев, как подвижник кипятит воду в жестянке из-под консервированного молока, гость подарили ему кофеварку. «Зачем мне кофеварка, если ее даже некуда поставить? – возразил старец дарителю, - Для нее нужна полка, а также гвозди, чтобы прибить эту полку к стене. Затем понадобится средство для мытья этой посуды, да еще нужно будет узнать, какое… Так что оставь кофеварку себе, а я могу и дальше довольствоваться банкой, которая служит мне уже очень давно».

Был еще случай, когда старец дал некому посетителю свою единственную теплую кофту, чтобы тот согрелся. А гость тайком срезал пуговицы с этой одежды и взял их себе на память. Когда же старец увидел, что вещь испорчена, он нимало не расстроился и не стал хлопотать, чтобы ему привезли другую кофту, а просто приспособил веточки вместо пуговиц.

Преподобный Паисий никогда не отличался крепким здоровьем, боль была неотлучным спутником подвижника всю его жизнь. А в последние годы мера страданий старца, казалось, должна была превысить всякое терпение, однако он переносил мучения с благодарностью, не соглашаясь на уговоры братии обратиться к врачам. Осенью 1993 года отец Паисий покинул Афон, чтобы встретить праздник Арсения Капподокийского в монастыре Иоанна Богослова, что неподалеку от города Салоники – в обители, где почивают мощи святого. Здесь у мужественного монаха случился приступ болезни такой силы, что он был вынужден уступить просьбам и лечь в больницу на обследование.

Результат оказался неутешительным – онкология. В больнице старец как мог, облегчал страдания тех, кто оказывался рядом с ним. Он был благодушен, весел, не переставал смешить людей своими добрыми шутками - так, словно сам был вполне здоров. «Вам больно?», - спросил Паисия приехавший его навестить святогорский монах, удивляясь мирному спокойствию старца. «Я привык к боли», - был ответ.

Отец Паисий непременно хотел вернуться на Афон, который называл своей духовной родиной. Однако, при его состоянии транспортировка была немыслима, и старец смирился. Он почил в Иоанно-Богословском монастыре и был похоронен рядом с Арсением Капподокийским – святым, приветствовавшим его рождение.

Похороны старца, по его завещанию, прошли тихо, без огласки. Когда же через несколько дней люди узнали о том, что произошло, к могиле подвижника потянулись многочисленные паломники – все, кто хоть раз в жизни встречался со старцем, почувствовали себя осиротевшими. Этот людской поток не иссякает и поныне. Как не прекращаются и чудеса, совершаемые по молитвам удивительного человека, святого наших дней, старца Паисия Святогорца.

Послание к Галатам святого апостола Павла

«Апостол Павел». Рембрандт (1606–1669)

Гал., 204 зач., II, 21 - III, 7.

Комментирует протоиерей Павел Великанов.

Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Простите, если сразу введу в смущение — но придётся потерпеть. Хорошо ли вы понимаете, чем «дурак» отличается от ... «дурня?» Эту разницу нам поможет понять отрывок из 2-й и 3-й глав послания апостола Павла к Галатам, который читается сегодня в храмах во время литургии. Давайте его послушаем.

Глава 2.

21 Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

Глава 3.

1 О, несмысленные Галаты! кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?

2 Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере?

3 Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?

4 Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, если бы только без пользы!

5 Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере?

6 Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность.

7 Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.

Апостол Павел обращается с посланием к Галатам в связи с тем, что вскоре после его отъезда из Галатии — а это область в центральной Анатолии, территории нынешней Турции — как они быстро капитулировали перед иудействующими проповедниками, которые утверждали прямо противоположное Павлу: верить во Христа недостаточно, необходимо также обрезание и вообще соблюдение иудейских религиозных предписаний. Неудивительно, что, узнав об этом, апостола охватывает искреннее возмущение — не потому, что ходят всякие еретики, а именно потому, что галаты очень быстро и легко переметнулись на противоположную сторону.

Вот мы и подошли к слову, с которого начали сегодняшний комментарий — в греческом это слово звучит так: «ὦ ἀνόητοι Γαλάται τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος (Γαλ.3:1)» Здесь каждое слово заслуживает тщательного разбора. ἀνόητοι — утратившие разумение, или «съехавшие с катушек», «объюродившие» — но в контексте самой тональности послания это кажущееся оскорбительным слово всё же звучит иначе, не как оскорбительное «ну и дурак же ты!» — а как «ну ты и дурень!» Чувствуете разницу?

Дальше — ещё интереснее. Великолепная игра слов и смыслов. Русский перевод эту игру не передаёт: «кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?». «Прельстил» — глагол βασκαίνω — околдовывать, «сглазить», обольщать. Причём именно «сглаз» — наиболее точно передаёт смысл. Что? Апостол допускает возможность сглаза? Одним словом, полное фиаско. Но — не будем торопиться.

Сглаз или очарование — одно из наиболее понятных для простых людей представление о силе магического воздействия, волшебном мороке, в который может погрузить другого человека колдун своими действиями. Сегодня бы мы сказали, это нахождение в состоянии изменённого сознания, когда сам человек уже не вполне как бы понимает, что он делает: он сбит с толку, эмоционально перегружен, интеллектуально запутан, и его «внутренний процессор» перегревается и хочет только одного — остыть. Чтобы человек не вышел из этого состояния, необходимо как бы «подвесить перед глазами» какую-то очень заманчивую, маячащую идею, или образ, или мечту — устремляясь к которой человек и не сможет выйти из этого морока.

И смотрите, что дальше говорит апостол. «Кто же, и главное — чем — вас смогли так заморочить, когда перед вами — явный, выразительный, пронзительный образ Распятого Спасителя? Настолько живо воспринятый вами — что словно бы и распят он был прямо здесь?» Как можно было оторвать взор своей души от Него — и увлечься... чем? Замшелой ветхозаветной казуистикой, совершенно чуждой и даже противной вам самим? Ну, ребята, вы и дурни!.. совсем не туда смотрите!

Вот к какому выводу подталкивает нас весь этот эпизод: иметь в своём внутреннем мире определённые «якоря», зацепки, которые были бы достаточно сильно эмоционально окрашены, чтобы, когда нас начинает бросать из стороны в сторону, мы могли бы за них крепко ухватиться, особенно если нас кто-то пытается сбить с толку!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Жизнь как дар от Бога». Священник Антоний Лакирев

У нас в студии был клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке священник Антоний Лакирев.

Разговор шел о жизни, как удивительном даре от Бога и как достойно распорядиться этим даром.

Этой программой мы открываем цикл из пяти бесед о дарах Бога человеку.

Дары Бога нам мы часто воспринимаем как данность, а потому относимся к ним потребительски. А если напомнить себе, откуда что взялось? Жизнь как дар Бога. Время как дар Бога. Земля как дар Бога. Любовь как дар Бога. Таланты (включая главный — человечность) как дары Бога. Что изменится, если к этим дарам мы начнём относиться как к заданию на пути к обоженью?

Все выпуски программы Светлый вечер

«Союз русских женщин». Каролина Коваль, Анна Садриева

У нас в студии были президент фонда Императора Николая II Анна Садриева и историк, председатель Союза русских женщин Каролина Коваль.

Разговор шел об основанном императрицей Александрой Фёдоровной Союзе русских женщин, как эта организация занималась благотворительностью и содействием развитию ремёсел и как сегодня возрождаются эти традиции.

Все выпуски программы Светлый вечер