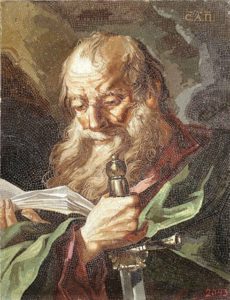

Христианство возникло в эпоху поздней античности – время заката греко-римской цивилизации, которая к моменту Рождества Спасителя почти исчерпала свои культурные и религиозные ресурсы. Все меньшее количество жителей Римской империи верило в существование античных богов, а мифы о них воспринимало как обычные сказки. Разочарованные в своих идолах граждане Рима стремились найти какое-либо утешение. Чаще всего они желали заполнить душевную пустоту, предаваясь различным порокам и греховным удовольствиям. Впрочем, они не могли заглушить тревогу в душе при мысли о смерти. Пришествие Спасителя вдохнуло жизнь в умиравшую греко-римскую цивилизацию, наполнило ее новым содержанием. Главную роль в проповеди христианства язычникам сыграли ученики Спасителя, святые апостолы. Путешествуя по городам империи, они рассказывал их жителям об учении Христа, Его смерти на кресте и чудесном воскресении из мертвых. Некоторые апостолы в дополнение к устной проповеди составляли послания, адресованные или конкретным лицам, или целым христианским общинам. К примеру, апостол Павел в 58 году направил обширное послание христианам Рима. В этом послании он объясняет бывшим язычникам основы учения Христа, а также показывает, насколько христианство превосходит все прочие религии. Отрывок из послания апостола Павла к римлянам читается сегодня утром во время богослужения.

Христианство возникло в эпоху поздней античности – время заката греко-римской цивилизации, которая к моменту Рождества Спасителя почти исчерпала свои культурные и религиозные ресурсы. Все меньшее количество жителей Римской империи верило в существование античных богов, а мифы о них воспринимало как обычные сказки. Разочарованные в своих идолах граждане Рима стремились найти какое-либо утешение. Чаще всего они желали заполнить душевную пустоту, предаваясь различным порокам и греховным удовольствиям. Впрочем, они не могли заглушить тревогу в душе при мысли о смерти. Пришествие Спасителя вдохнуло жизнь в умиравшую греко-римскую цивилизацию, наполнило ее новым содержанием. Главную роль в проповеди христианства язычникам сыграли ученики Спасителя, святые апостолы. Путешествуя по городам империи, они рассказывал их жителям об учении Христа, Его смерти на кресте и чудесном воскресении из мертвых. Некоторые апостолы в дополнение к устной проповеди составляли послания, адресованные или конкретным лицам, или целым христианским общинам. К примеру, апостол Павел в 58 году направил обширное послание христианам Рима. В этом послании он объясняет бывшим язычникам основы учения Христа, а также показывает, насколько христианство превосходит все прочие религии. Отрывок из послания апостола Павла к римлянам читается сегодня утром во время богослужения.

Братья, 8.14 все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. 8.15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» 8.16 Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. 8.17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 8.18 Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. 8.19 Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, 8.20 потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, 8.21 что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.

Христианство на протяжении всей своей истории постоянно подчеркивает близость Бога к людям. Сын Божий Иисус Христос спустился с небес, принял человеческое естество и принес Себя в жертву за всех людей. Умерев на кресте, Христос воскрес на третий день и затем вознесся на Небо. Православная Церковь верит, что Спаситель воскрес в теле и в теле взошел на Небеса. Таким образом, человеческое естество через Христа теперь освящено присутствием в Царстве Божием. В прозвучавшем только что отрывке из послания к римлянам апостол Павел, прямо утверждает, что благодаря подвигу Спасителя все православные христиане являются чадами Божиими. Павел, сравнивая состояние людей до Жертвы Христа и после нее, говорит, что до пришествия Спасителя человечество находилось в состоянии рабства греху, постоянного страха перед злыми силами. Христос не только освободил людей, но и сделал их любимыми чадами Божиими. Павел особенно подчеркивает, что теперь мы можем молиться Господу и называть его Отцом. Этому научил людей Сам Христос, дав им молитву-образец, которая начинается со слов «Отче наш». В прозвучавшем отрывке апостол Павел также призывает своих читателей задуматься еще над одним важным аспектом. Если те, кто принимает крещение, являются чадами Божиими, то они могут стать и наследниками Бога. Наследниками в смысле получения благих плодов подвига Христа. В первую очередь, наследниками Бога являются святые. Живя с горячей верой в сердце и следуя заповедям, они получают от Спасителя благодатную силу творить чудеса, исцелять болезни, предвидеть будущее. Святые являются также по-настоящему счастливыми людьми. Их души свободны от греховной тьмы, гнетущих тревоги и тоски. Святые постоянно ощущают близость Бога, Который делает их жизнь полной и радостной, чего так не хватало античным язычникам до встречи со Христом. По мысли апостола Павла, к состоянию святости призван каждый православный христианин, которой с помощью Божией он может достичь.

Иван Шмелев «Записки неписателя» — «Пасхальное чудо»

Фото: PxHere

Английский богослов и писатель Гилберт Честертон однажды сказал: нет ничего удивительнее во вселенной, чем воскресение души человеческой. Но, может быть, стоит изумиться и другому: порой мы можем этому чуду помочь. И для этого иной раз нужно совсем немного. Например, чуть-чуть доброты. Малая толика внимания — и пасхальное чудо совершается. Писатель Иван Шмелёв, автор знаменитого романа «Лето Господне», посвящает один из эпизодов книги «Записки неписателя» истории именно о таком чуде.

Маленький герой с родителями и дедом Иваном Васильичем вернулся из церкви в пасхальную ночь. Семья готовилась разговляться за праздничным столом, как вдруг из своей комнаты вышел ещё один член семьи — дядя Вася. На него смотрят с жалостью — он смертельно болен. Дедушка тоже переживает за него, но более всего оттого, что дядя Вася в Бога не верит. Даже слышать о Нём не желает.

Прежде чем раздавать родным пасхальные угощения, дед просматривает список бедняков, которым на Пасху его управляющий должен был разослать подарки. И очень расстраивается, когда обнаруживает: одной фамилии не хватает в списке. Кажется, бедной семье Семечкиных не послан подарок. Иван Васильич переживает, пока не становится доподлинно известно: всё послано. Тогда только он начинает раздавать домашним пасхальные яйца. Ко всеобщему удивлению попросил яйцо и дядя Вася.

— Ну, милый, Христос Воскресе, — говорит дед, протягивая ему пасхальное яйцо. А Василий с усилием поднимается, выпрямляется и отчётливо отвечает:

— Воистину Воскресе!

И добавляет:

—Так вы меня, отец, обрадовали. Тревогой своей. Добротой.

Маленький герой, видевший это, подытоживает много лет спустя: в ту ночь на глазах у всех случилось великое событие. Маленький, казалось бы, поступок, даже не поступок, а всего лишь тревога — вдруг Семечкиных обидели, обошли? И этого хватило, чтобы Василия коснулся свет Пасхальной ночи. На всю жизнь мальчик запоминает: люди могут стать проводниками Бога, проводниками Его любви. Господь действует через нас, и мы можем стать чудом для того, кто рядом.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Иван Гончаров «Обломов» — «Завтра, завтра, не сегодня, все ленивцы говорят»

Фото: PxHere

Народная мудрость учит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Главный герой романа Ивана Александровича Гончарова «Обломов» поступает строго наоборот. Илья Ильич ленив настолько, что едва встает с дивана.

Друг детства, Андрей Штольц, поднял Илью и познакомил с Ольгой Ильинской. Ольга и Илья полюбили друг друга. Казалось, что в Обломове пробудилась новая жизнь. Но... В конце концов он вновь улёгся на диван, Ольга уехала, и через несколько лет Илья Ильич умер от инсульта, вызванного малоподвижным образом жизни.

Что погубило героя? Лень, косность. Но интересно вот что. Гончаров чётко показывает конкретный момент, когда жизнь Обломова начинает безудержно катиться под гору. Как это происходит? Наступила поздняя осень, вот-вот встанет Нева, и Обломов будет отрезан от другого берега, на котором живёт Ольга. Но, думает герой, можно прямо сейчас броситься на ту сторону и сделать Ольге, наконец, предложение стать его супругой. «Сердце Обломова быстро забилось, он спустил ноги на пол, но, подумав немного, со вздохом опять улегся. Нет, подумал он, повременю». Это и стало началом конца, сначала морального, затем и физического.

Получается, что не столько великая и неодолимая лень погубила Обломова, сколько минутная нерешительность. Ведь уже даже ноги с дивана спустил! Проявить бы ему небольшое усилие — и не погублена была бы жизнь.

«Часто встречается в людях противление всякому действию, безразлично: приятному или неприятному. Они бессознательно тормозят и в конце концов, опаздывают» — замечает священник Александр Ельчанинов, духовный писатель начала двадцатого века. Вот и Обломов опоздал — на всю жизнь.

Финал книги печален, но все же есть в романе и отблеск света. В душе Обломова, в её удивительной, хрустальной, как говорит Штольц, чистоте и нежности. Книга завершается надеждой на то, что сын Обломова, воспитанный Штольцем, может быть, соединит в себе нравственные качества Обломова и энергичную деятельность Штольца.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Псалом 128. Богослужебные чтения

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

В истории Израиля был тот период, который люди, жившие в ту эпоху, вряд ли могли бы назвать благословением Божиим. Речь идёт о Вавилонском плене, который постиг израильский народ в 6-м веке до Рождества Христова. Если же смотреть на плен из исторической перспективы, то невозможно не увидеть в нём руку Божию, ведущую Свой народ ко благу. Сегодня в православных храмах во время богослужения звучит 128-й псалом, он был составлен после плена, и его осмысление национальной трагедии еврейского народа чрезвычайно интересно, ведь псалом в ней сумел увидеть благой промысл Божий.

Псалом 128.

Песнь восхождения.

1 Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль:

2 много теснили меня от юности моей, но не одолели меня.

3 На хребте моём орали оратаи, проводили длинные борозды свои.

4 Но Господь праведен: Он рассёк узы нечестивых.

5 Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион!

6 Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает,

7 которою жнец не наполнит руки́ своей, и вяжущий снопы — горсти своей;

8 и проходящие мимо не скажут: «благословение Господне на вас; благословляем вас именем Господним!»

Прозвучавший сегодня псалом начинается с воспоминания о том, что в истории Израиля было совсем немного спокойных периодов, всё же прочее время Израиль вынужден был воевать. Впрочем, сложно было бы ожидать чего-то иного, ведь еврейский народ, это, если можно так выразиться, искусственная общность, в том смысле, что он сложился не сам по себе, не в силу естественных причин, его создал Сам Бог. Израиль жил — или, как минимум, старался жить по закону Божию — и это резко контрастировало с жизнью окружающих народов, неудивительно, что такой контраст приводил к бесконечным войнам.

Сказав об истории, 128-й псалом в качестве своей следующей мысли привёл очень любопытную аналогию, он сказал о пережитых Израилем бедах, как о перепаханном поле: «На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои» (Пс. 128:3). Этот стих современный русский перевод предлагает перевести так: «Спину мою пахари распахали длинными бороздами». Любопытно, что, несмотря на очевидное указание на боль и мучение — пашут, всё же, не поле, а спину, этот образ содержит в себе и утешение — поле не может дать ничего полезного для человека, если оно не будет надлежащим образом обработано. Так и в отношении Израильского народа: он обрёл силу и крепкую действенную веру в Бога, лишь пройдя все выпавшие на его долю испытания. 128-й псалом свидетельствует, что после плена народ сумел увидеть смысл перенесённых страданий.

Псалом продолжает: «Но Господь праведен: Он рассёк узы нечестивых» (Пс. 128:4). Вавилон сковал Израиль, он лишил избранный Богом народ свободы, но Бог в конечном итоге вмешался и не дал погубить Свой народ. После этой мысли псалом делает довольно неожиданный переход: он если и не проклинает, то очень близко подходит к проклятью — «Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион!» (Пс. 128:5). Под Сионом здесь стоит понимать Иерусалим, стоящий на Сионе, и, если говорить, шире, то сам Израиль, ведь Иерусалим его столица. Конечно, странно было бы призывать кару Божию на тех, кто недостаточно любит какой-то народ, но дело в том, что израильский народ — особенный, и говоря о нём, невозможно не говорить о Боге, именно так и стоит понимать эту мысль 128-го псалма: постыдиться и покаяться должны те, кто борется с Богом. Судьба таких людей незавидна, она — предостережение для всех прочих, и когда мы становимся свидетелями их падения, то стоит задуматься о величии Божием. К этому, в конечном итоге, и призывает нас 128-й псалом.