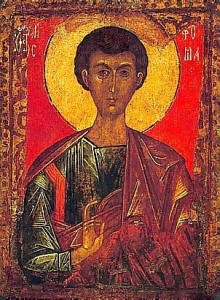

Святого апостола Фому на самом деле звали Иуда и был он родом из галилейского города Пансады. «Фома» — его прозвище, которое по-арамейски значит — «близнец». Услышав проповедь Иисуса Христа, он все оставил и пошел вслед за Учителем. Однажды Иисус сказал, что собирается идти в Иудею. Уже было известно, что там Христа ждали враги. Апостолы стали отговаривать Учителя от рискованного путешествия. Тогда порывистый и смелый Фома сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним!» С Фомой связан эпизод явления Христа ученикам на восьмой день после Воскресения. Спаситель обратился к Фоме, не поверившему рассказам других апостолов о том, что Христос воскрес, с просьбой «вложить персты свои» в Его раны. Потрясенный апостол отказался. Сомнение Фомы было особенным, оно послужило окончательному утверждению в вере учеников Христа от апостольского века и до наших дней.

Наиболее известный евангельский эпизод с участием апостола Фомы связан с событиями после Воскресения Христова. В Евангелии от Иоанна сохранилось свидетельство того как святой Фома воспринял весть о Воскресении Спасителя. Он не удовлетворился рассказами других учеников и сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, не поверю...». На восьмой день после Воскресения Господь явился апостолам, среди которых был и Фома показал свои раны, и обратился к нему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал в ответ: «Господь мой и Бог мой!» Святитель Иоанн Златоуст так пишет об апостоле: «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их».

По церковному преданию, после Воскресения и Вознесения Спасителя, святому апостолу Фоме выпало проповедовать в Эфиопии, а также на Востоке. В своих странствиях он прошел до самой Индии. За обращение в христианство сына и супруги правителя индийского города Мелипуры святой Фома был заключен в темницу. Апостола пытали, и казнили, проткнув пятью копьями. Частицы мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне. Апостолу Фоме принято молиться при беспокоящем душу неверии. Вспоминая жизнь и уверение Фомы, Церковь празднует день его памяти также во второе воскресенье после Пасхи, которое так и называется — Фомино воскресенье.

«Послание апостола Павла к Ефесянам». Священник Антоний Лакирев

У нас в студии был клирик храма Тихвинской иконы Божьей Матери в Троицке священник Антоний Лакирев.

Разговор шел о смыслах послания апостола Павла к Ефесянам.

Этой беседой мы продолжаем цикл программ о посланиях апостола Павла.

Первая беседа со старшим преподавателем кафедры библеистики богословского факультета ПСТГУ Андреем Небольсиным была посвящена особенностям посланий апостола Павла (эфир 09.02.2026)

Вторая беседа с епископом Переславским и Угличским Феоктистом была посвящена Первому посланию апостолу Павлу к Коринфянам (эфир 10.02.2026)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер

«Богослужения и молитва». Иеромонах Геннадий (Войтишко)

Гость программы «Светлый вечер» — руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Геннадий (Войтишко).

В преддверии Великого поста разговор посвящён молитве. Отец Геннадий поясняет: молитва не сводится к механическому произнесению слов, это вознесение ума и сердца к Богу и памятование о том, что человек живёт перед Лицом Божиим.

Отталкиваясь от текста Сергея Фуделя и приводимых примеров, собеседники говорят о том, как молитвенное правило превращается в обязанность и почему это рождает гордость и рассеянность. Вспоминают рассказ из проповеди отца Германа Подмошенского о человеке, который повторял Иисусову молитву «пять тысяч раз», но при первом раздражении обнаружил, что страсти в душе не укрощены.

Отдельная тема — прелесть как ложь о самом себе и о своём духовном состоянии, когда свои порывы и переживания принимают за благодатное действие в молитве вместо покаяния и трезвения.

Звучит и вопрос тишины: почему паузы в богослужении не всегда нужно заполнять словами и как учиться молчанию перед Богом.

О непрестанной молитве и о том, как входить в Великий пост с трезвым сердцем, — в программе «Светлый вечер».

Ведущая: Марина Борисова

Все выпуски программы Светлый вечер

Тропарь Введения во храм Богородицы

«Введение во храм Пресвятой Богородицы» Тициан, 1534-1538 гг., галерея Академии, Венеция

Что такое настоящее доверие? Я почувствовала это очень отчётливо, когда однажды за моим пятилетним сыном погналась уличная собака. Не знаю, как этот большой рыжий взъерошенный пёс оказался на детской площадке, где мы гуляли, но реакция сына была молниеносной — увидев приближение опасности, он спокойно развернулся, побежал в сторону скамейки, где я сидела, и залез ко мне на руки. К счастью, собака в этот момент просто подошла к нам, обнюхала и отправилась дальше. А мы так и сидели на скамейке, обнявшись. Я пыталась успокоиться, а сын безмятежно произнёс: «Мама, я даже не испугался, я просто знал, что ты меня спасёшь».

Вот что такое доверие. Полное, спокойное, не требующее доказательств. Дети просто знают, что, если мама рядом — всё будет хорошо. Вот у кого можно поучиться доверию Богу. Как просто положить свою жизнь в Его руки, перестать бояться и контролировать, и идти за Ним туда, куда Он зовёт.

О таком доверии Богу я иногда размышляю, когда молюсь Богородице. Особенно в Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм. В этот день Церковь вспоминает, как праведные Иоаким и Анна привели в Иерусалимский храм свою трёхлетнюю дочь — Деву Марию. Не понимая, что ждёт её впереди, но с полным доверием к родителям и к Богу, она вошла в храм, в святая святых.

В день Введения Богородицы во храм поют тропарь праздника, то есть песнопение, прославляющее это событие. Давайте поразмышляем над текстом тропаря Введения и послушаем его в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии.

Русский перевод песнопения такой: «Сегодня в Божий храм пришла Дева Мария, и люди узнали, что скоро явится милость Божия, скоро Бог спасёт людей. Мы будем так хвалить Богородицу: радуйся, Ты даёшь нам милость Божию».

А вот как текст песнопения звучит на церковнославянском языке: «Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание,/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, смотрения Зиждителева исполнение».

Давайте послушаем тропарь.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — это праздник не только о событиях, произошедших много веков назад. Он о нашем настоящем и о нас самих. О том, куда мы призваны стремиться. О такой чистоте сердца, о таком доверии воле Божией, с каким её восприняла юная Мария. И важно то, что Она, повзрослев, сохранила эту чистоту. И будучи взрослой Девой, с таким же доверием приняла волю Божию стать Его Пречистой Матерью.

А мы с годами усложняемся, наполняемся страхами и сомнениями, боимся положиться и друг на друга, и на волю Божию. Да и самим себе порой не доверяем. Но выбор всегда за нами: продолжать жить в тревоге и смущении или пойти навстречу Отцу нашему небесному. Тому, Кто всегда готов подхватить нас, если мы оступимся, и защитить от любой беды.

Давайте ещё раз послушаем тропарь Праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в исполнении сестёр храма Табынской иконы Божией Матери.

Все выпуски программы: Голоса и гласы