В десятом веке до Рождества Христова Израильское царство переживало период небывалого расцвета. Именно тогда в Иерусалиме был возведен величественный храм во имя Единого Бога, которому поклонялись иудеи, в то время как соседние народы пребывали в язычестве. Слава о строителе этого храма, царе Соломоне, о его рассудительности и богатстве распространялась по всему свету подобно ветру. Имя израильского правителя стало синонимом великолепия.

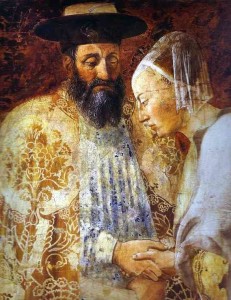

Священное писание, а именно Третья книга Царств, в подробностях повествует о том, как во дворец Соломона прибыла некая царица Савская, чтобы убедиться в мудрости израильского монарха и необыкновенной роскоши, которой он себя окружил. Увидевцаря и побеседовав с ним, гостья признала, что мудрости и богатства у Соломона больше, чем о том гласит молва. Рассказывается в Библии и о множестве дорогих подарков, которые привезла с собой загадочная царица – ее сопровождал целый караван верблюдов, навьюченных золотом, драгоценными камнями и благовониями.

Однако, описывая этот визит, Священное писание не упоминает имени гостьи царя Соломона, называя ее царицей Савской, или Южной. Вымышленный это персонаж или реальное историческое лицо? Долгое время скептики считали, что библейский рассказ о царице Савской – не более, чем легенда. Под сомнение ставилось и существование государства, которое она возглавляла.

Научным исследованиям этой проблемы на протяжении долгого времени мешала политическая ситуация на Аравийском полуострове,где, предположительно, могло находиться в десятом веке до Рождества Христова Южное царство. Власти государств, расположенных там, препятствовали въезду иностранцев, и сами не занимались археологическими изысканиями.

Первым европейцем, которому удалось проникнуть на территорию Аравии, был французский фармацевт Теодор Арно. Его путевыми записками заинтересовалась Парижская академия гуманитарных наук, и в 1869 году на полуостров отправился ее научный сотрудник, один из лучших специалистов того времени по языкам и письменности Жозеф Галеви.

Комментари эксперта:

Понимая, что открыто европейцу добыть никаких сведений не получится, профессор Галеви прибыл в Аравию в одежде бедуина. Пешком под палящим солнцем в поисках свидетельств существования родина царицы Савской он преодолел триста километров. В пустыне на территории Йемена ученого ожидала богатейшая находка – он обнаружил развалины древнейшего города Мариба, где на стенах, возраст которых равнялся предположительно трем тысячелетиям, были перечислены названия государств, и, в их числе – страна Сава. Это стало первым документальным подтверждением того, что Савское царство действительно существовало.

В 1949 году произошло невероятное - «Американский фонд по изучению истории человечества» получил разрешение от правительства Йемена на проведение полномасштабных археологических раскопок. В ходе исследований, которые предприняла в начале пятидесятых годов экспедиция под руководством молодого ученого Уэнделла Филипса, на руинах Мариба было обнаружено святилище размером триста пятьдесят метров в окружности!

Комментарий эксперта:

Святилище, которое удалось раскопать американским археологам, согласно обнаруженным надписям, принадлежало богине Балкис. Интересно, что именно этим именем называют царицу Савскую в древних арабских легендах, зафиксированных в таких средневековых литературных памятниках, как «Химьяритская книга царей». Ученые обратили внимание, что на внутренней стене храма в один ряд расположены вырезанные в нише ложные окна. Их оказалось шестьдесят четыре, то есть восемь раз по восемь, что соответствовало в языческих представлениях числам богини Венеры. Очевидно, что у жителей Мариба поклонение Венере отождествилось с религиозным почитанием Балкис, царицы Савской. Это полностью соответствует практике сакрализации земных правителей, распространенной в языческих государствах во времена царя Соломона.

Настаивая на том, что именно в Марибе находилась резиденция царицы Савской, Уэнделл Филипс обратил внимание коллег на тот факт, что Йемен – одно из тех немногих мест на земле, где произрастает ладан. А в Библии говорится, что это благовоние было в числе подарков, доставленных царицей Савской израильскому монарху Соломону.

В противовес йеменской версии местонахождения Савского царства существует еще одна, эфиопская. В уникальном литературном памятнике эфиопской культуры «Слава царей» говорится, что во время посещения царицы Савской Израиля, ее отношения с Соломоном из дипломатических переросли в более близкие. Вернувшись, она родила сына Менелика, от которого ведут свою родословную все эфиопские монархи. В пользу этой теории также нашлись научные подтверждения. Так, в 2008 году археологи Гамбургского университета, проводя раскопки в столице Эфиопии, городе Аксуме, нашли сооружение, датируемое десятым веком до нашей эры. Руководитель экспедиции, профессор Хельмут Цигерт сделал официальное заявление, что это не что иное, как остатки дворца царицы Савской.

Так где же находилось Южное царство, которым правила собеседница библейского мудреца Соломона – в Йемене или в Эфиопии? Ученым еще предстоит ответить на этот вопрос, разгадать последнюю загадку таинственной Савской царицы, эпизод из жизни которой запечатлен на страницах Третьей книги Царств.

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема