На центральной площади Ярославля возвышается памятник основателю города, святому благоверному князю Ярославу Мудрому. В одной руке он держит опущенный меч, в другой — макет города. Это князь-созидатель. Опущенный меч символизирует миролюбие и в то же время готовность дать отпор врагам. Именно таким мы знаем князя Ярослава по его житию.

1019 год от Рождества Христова. Неспокойно на Руси. Вот уж третий год после смерти великого князя Владимира идет между его сыновьями борьба за власть. Сначала захватил престол Святополк, убив своих младших братьев Бориса, Глеба и Святослава. Княживший в Новгороде Ярослав не стал дожидаться, пока его настигнет судьба братьев, пошел с новгородской ратью на Киев, сверг братоубийцу и сел в Киеве князем.

Через два года Святополк с войском своего тестя, польского короля Болеслава, изгнал Ярослава и во второй раз стал князем киевским. Однако Ярослав не сдался и снова собрал войска. На реке Альте, в том самом месте, где по приказу Святополка был убит Борис, сошлись два брата в третий раз. На стороне Ярослава – новгородская рать и войско варягов, на стороне Святополка – племена печенегов.

В этот раз Ярослав окончательно победил противника. Его коварный брат бежал, бросив свои войска, и вскоре умер в далекой Богемии. В истории и в памяти поколений он остался под именем Святополка Окаянного, предателя и братоубийцы. Ярослав же, став князем киевским, продолжил дело своего отца, князя Владимира.

Больше всего он хотел, чтобы Русь по славе своей и величию сравнилась с Византией. Поддерживала его в этом и жена Ингигерда, дочь короля Швеции.

Ярослав:

- Построю храмы как в Византии, даже лучше. Пусть Киев славится верой и ученостью.

Ингигерда:

- Но князь, муж мой, разве возможно Киеву быть как Константинополь?

Ярослав:

- А вот и посмотрим. Святую Софию построю, Золотые ворота, храмы покровителей наших с тобой Святого Георгия и Святой Ирины. Соберу писцов, пусть переводят с греческого на славянский, чтобы люди православной вере учились.

Ингигерда:

- Хочу тогда, чтобы и женский монастырь в Киеве был.

Ярослав:

- Ишь, что придумала. Нет ведь у нас монастырей.

Ингигерда:

- Так и храмов таких, как ты задумал, пока нет. Будут храмы - будут и монастыри. Сам же говоришь, что надо как в Константинополе.

Ярослав:

- Что ж, пусть будет так, если есть на то воля Божья.

Князь Ярослав исполнил задуманное. Не только в Киеве, но и в других городах выросли храмы, возведенные и расписанные под руководством греческих мастеров. Приглашенные из Византии певчие научили русских церковным песнопениям. На митрополичью кафедру впервые взошел русский, а не константинопольский архипастырь.

Появились первые русские мужские монастыри: Юрьев в Новгороде и Киево-Печерский в Киеве. А при храме святой Ирины в Киеве возник первый женский монастырь.

«Князь Владимир крещением Русь вспахал, а Ярослав книжными словами ее засеял», - говорит летопись. Благоверный князь не жалел денег на переписывание и перевод книг. Эти рукописи хранились в библиотеке, открытой при Софийском соборе для общего пользования. Заботился Ярослав и о том, чтобы духовенство обучало детей грамоте, а в Новгороде по его приказу была открыта первая большая школа.

Прославился князь и как законодатель. При нем появился первый на Руси Церковный Устав и письменный сборник законов «Русская Правда».

Своих дочерей Ярослав выдал за королей - польского, венгерского и французского. Сыновей женил на иностранных принцессах. Русь больше не воевала с соседями, поскольку была связана с ними родственными узами.

Народ так чтил Ярослава за его деятельность, что со временем за ним закрепилось прозвание «Мудрого».

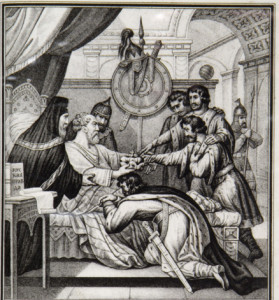

Он прожил долгую жизнь, а, умирая, оставил своим сыновьям такое напутствие: «Вот я отхожу от сего света, дети мои. Любите друг друга, ибо вы братья родные, от одного отца и одной матери. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим».

Скончался Ярослав Мудрый в праздник Торжества Православия. Годы его правления – это не только период расцвета Киевской Руси, но и время окончательной победы Православия над язычеством на русской земле.

30 декабря. О Новом завете Бога и человека

В 9-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о ветхозаветной скинии: «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего».

О Новом завете Бога и человека — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О важности сохранения брака

В 10-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа о незыблемости супружеских уз: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

О важности сохранения брака — священник Александр Ермолин.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О творчестве Джозефа Киплинга

Сегодня 30 декабря. В этот день в 1865 году родился английский писатель, лауреат Нобелевской премии Джозеф Редьярд Киплинг.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема