Образ святого в художественном произведении иногда появляется благодаря личной встрече автора с человеком, достигшим святости. И тогда воспоминания о ней становятся еще и важным историческим свидетельством.

Образ святого в художественном произведении иногда появляется благодаря личной встрече автора с человеком, достигшим святости. И тогда воспоминания о ней становятся еще и важным историческим свидетельством.

Здравствуйте! С вами — писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы: святые в литературе».

Сегодня мы говорим о преподобном Варнаве Гефсиманском и повести Ивана Шмелёва «Богомолье»

В 1922 году писатель Иван Сергеевич Шмелёв, как он сам себя называл «коренной москвич старой веры» вынужден был эмигрировать из России. Отныне он — русский писатель-эмигрант.

В конце 20-х годов в Париже Шмелев пишет, пожалуй, самое известное свое произведение — роман «Лето Господне». Воспоминания о детстве в московском Замоскворечье, картины семейного быта, православных праздников — словно его встреча с дореволюционной Россией. Той, которой уже нет и никогда не будет.

Среди прочих писателю вспомнился и такой эпизод: однажды его дядька-воспитатель, бывший плотник Михаил Панкратович Горкин отпросился на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру. Отец Шмелева позволил Горкину взять с собой и маленького Ваню, а следом и сам, оставив все дела, приехал в монастырь.

Яркие, детские воспоминания об этом паломничестве вылились в отдельную повесть Ивана Шмелёва — «Богомолье».

ИВАН ШМЕЛЕВ:

Мы — на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо — как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая: называется — Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: «Довел бы Господь к Угоднику», «Пошли вам Господи!» — будто мы все родные.

Помолившись у мощей преподобного Сергия в Троице-Сергиевой Лавре, на следующий день наши паломники отправились в Гефсиманский скит неподалеку от монастыря. Здесь жил известный старец Варнава Гефсиманский, за его благословением шли из всех уголков России.

ИВАН ШМЕЛЕВ:

Едем прудами, по плотине на пещерки к Черниговской — благословиться у батюшки Варнавы, Горкин и говорит:

— Сказал я батюшке, больно ты мастер молитвы петь. Может, пропеть скажет... получше пропой смотри

А мне и без того страшно — увидеть святого человека! Все думаю: душеньку мою чует, все-то грехи узнает.

Тишина святая, кукушку слышно.

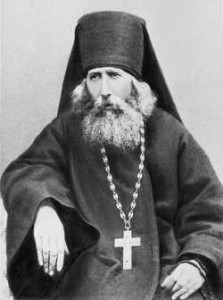

Старец Варнава — в миру Василий Ильич Меркулов — родом из крестьян. Он пришел в Гефсиманский скит Троице-Сергиевой Лавры в возрасте двадцати шести лет послушником — и на всю жизнь остался в этих стенах. Принял монашеский постриг с именем Варнава, был рукополОжен в иеромонахи. В народе из уст в уста передавали случаи чудесных исцелений по молитвам Варнавы Гефсиманского и его прозорливости.

В конце 19 века старец Варнава был утвержден наместником Лавры как народный духовниик.

ИВАН ШМЕЛЕВ:

… Кругом разговор про батюшку Варнаву: сколько народу утешает, всякого-то в душу примет, обнадежит... хоть самый-то распропащий к нему приди.

— А вчера, — рассказывает нам баба, — молодку-то как обрадовал. Ребеночка заспала, первенького... и помутилось у ней, полоумная будто стала. Пала ему в ножки со старушкой, а он и не спросил ничего, все уж его душеньке известно. Стал утешать: «А, бойкоглазая какая, а плачешь! На, дочка, крестик, окрести его!» А они и понять не поймут, кого — его?! А он им опять то ж: «Окрести новенького-то, и приходите ко мне через годок, все вместе». Тут-то они и поняли... радостные пошли.

Дошла очередь и до маленького Вани. Всего несколько минут продолжалась его встреча со старцем ВарнАвой — а запомнилась на всю жизнь. Спустя тридцать с лишним лет в Париже Иван Сергеевич Шмелев постарается воскресить каждое ее мгновение и облик преподобного Варнавы Гефсиманского.

ИВАН ШМЕЛЕВ:

Батюшка Варнава и говорит, ласково:

— Молитвы поешь... пой, пой.

И кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку — скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит:

— А это... ишь любопытный какой... пчелки со мной молились, слезки их это светлые... — И показывает на восковники. — Звать-то тебя как, милый?

Я не могу сказать, все колупаю капельки. Горкин уж говорит, как звать. Батюшка крестит меня, голову мою, три раза и говорит звонким голосом: «Во имя Отца... и Сына... и Святаго Духа!»

Тяжелейшие испытания выпали на долю Ивана Шмелёва: октябрьская революция, гражданская война, голод, эмиграция. Единственный сын писателя, Сергей, воевал в Крыму в рядах врангелевской армии, был арестован и расстрелян большевиками. О его судьбе отцу долго ничего не было известно...

И все эти годы Иван Сергеевич не расставался с кипарисовым крестиком — благословением старца Варнавы Гефсиманского.

ИВАН ШМЕЛЕВ:

Я целую бледную батюшкину ручку, и слезы сжимают горло. Вижу — бледная рука шарит в кармане ряски, и слышу торопливый голос:

— А моему...— ласково называет мое имя, — крестик, крестик...

Смотрит и ласково, и как-то грустно в мое лицо и опять торопливо повторяет:

— А моему... крестик, крестик...

И дает мне маленький кипарисовый крестик — благословение. Сквозь невольные слезы — что вызвало их? — вижу я светлое, ласковое лицо, целую крестик, который он прикладывает к моим губам, целую бледную руку, прижимаюсь губами к ней.

Наверное, что-то провидел в судьбе Ивана Шмелева старец Варнава, благословляя его терпеливо нести по жизни свой крест и не терять веры в Бога.

В 1905 году Варнаву Гефсиманского в скиту посетил император Николай II. Старец подтвердил госудАрю пророчество о том, что он будет последним царем и что империя после него сгорит в большой войне. Прозорливый старец Варнава и будущем страстотерпце укрепил волю к несению своего креста.

ИВАН ШМЕЛЕВ:

Горкин ведет меня, вытирает мне слезы пальцем и говорит радостно и тревожно будто:

— Да что ты, благословил тебя... да хорошо-то как, Господи... а ты плачешь, косатик! на батюшку-то погляди, порадуйся.

Я гляжу через наплывающие слезы, сквозь стеклянные струйки в воздухе, которые растекаются на пленки, лопаются, сквозят, сверкают. Там, где крылечко, ярко сияет солнце, и в нем, как в слепящем свете, — благословляет батюшка Варнава.

Всем спутникам Вани в тот день уделил внимание старец Варнава. Набожного старика Горкина ласково назвал «голубь мой сизокрылый», девочку Анюту по голове погладил.

Кудрявому богатырю Феде — тот шел в Троице-Сергиеву Лавру, чтобы втайне от родных уйти в монастырь — велел в миру оставаться, не благословил на монашество. Сказал лишь полушутливо: «Бог простит, Бог благословит... и Господь с тобой, в миру хорошие-то нужней!..»

Вдруг увидел батюшка Варнава в толпе паломников певчих, пришедших из Васильева — он слышал, как они вечером распевались возле пруда.

ИВАН ШМЕЛЕВ:

— Угостили вчера меня гостинчиком... вечерком-то! У пруда-то, из скиту я шел?.. Господа благословляли-пели. А теперь и деток моих гостинчиком накормите... ишь их у меня сколько!

И рукой на народ так, на крылечке даже повернулся, — полон-то двор народу.

Затем батюшка благословил с крылечка всех широким благословением и ушел в домик.

А в повести Ивана Шмелева «Богомолье» это мгновение, когда преподобный Варнава Гефсиманский благословляет с крыльца народ, все длится и длится... Как будто святой старец и нам всем через сто с лишним лет шлет свое благословение.

С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы: святые в литературе».

Поможем Тимофею сделать ещё один шаг на пути к здоровой и активной жизни

О том, что значит, когда твоё здоровье и будущее зависит от постоянных реабилитаций, Тимофей Гоптенко знает многое. С виду он обычный десятилетний подросток и мало кто знает, что Тима борется с последствиями поражения центральной нервной системы. Среди его особенностей — трудности, связанные с концентрацией внимания, поведением и общением, которые он долгое время старается преодолеть. Недавно в жизни подростка случилось важное событие — после трёх лет учёбы дома Тимофей пошёл в обычную школу. Одновременно это стало для него и радостью, и серьёзным испытанием: большое количество уроков, напряжённые отношения с одноклассниками. Но наш герой не сдаётся и не теряет доброго настроя. Он открытый, отзывчивый и творческий человек. Тима любит создавать различные поделки и рисовать. Его работы не раз занимали призовые места на конкурсах и выставках.

Каждый курс реабилитации помогает Тимофею преодолевать преграды на пути развития, взаимодействия с миром и дарит шанс на самостоятельную жизнь. Но всякий раз это большое испытание для его родителей, которые с трудом находят средства на оплату дорогостоящих занятий. Сейчас семья оказалась в трудной ситуации, поэтому обратилась за поддержкой в фонд «Мои друзья».

Вместе с фондом вы можете помочь Тимофею Гоптенко отправиться на новый, очень важный для него курс реабилитации. Для этого переходите на сайт МоиДрузья.орг сделайте любой посильный перевод.

Присоединиться к сообществу хранителей храмов

Фонд «Белый Ирис» помогает людям, которые стремятся восстановить старинные храмы России. Художница Ирина Котик одна из них. Она заботится о церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Когда-то эта церковь была сердцем города, но в 20-м столетии всё изменилось. И сейчас заброшенная святыня нуждается в помощи.

Рядом с этим храмом прошло детство Ирины. В советские годы её дедушка с бабушкой получили часть дома бывшего настоятеля, и она приезжала к ним на всё лето. Сегодня женщина часто возвращается в родные места. Они дороги ей не только потому, что связаны с семьёй и детством, но и потому что здесь находится любимый Богородице-Рождественский храм. «В дни радости и горя я могу подойти к нему, прислониться к холодному кирпичу и помолиться. И где бы я ни находилась, меня тянет сюда», — рассказывает Ирина.

Больше года назад она вместе с другими неравнодушными к святые людьми приступила к её спасению. На сегодня удалось расчистить завалы кирпича, освободить храм от зарослей и начать ремонтные работы.

Встреча с фондом «Белый Ирис» стала для женщины важным событием. Ирина узнала о большом сообществе людей, которые помогают разрушенным храмам. И присоединилась к проекту «Хранителем наследия может стать каждый», который поддержан Фондом президентских грантов. Он подробно знакомит участников с тем, как восстанавливать святыни.

«Хочется сделать всё возможное для развития родного края и сохранения церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы», — с воодушевлением говорит Ирина Котик. И приглашает других присоединяться к делу возрождения старинных храмов.

О том, как это сделать, узнайте на сайте фонда «Белый Ирис».

«Рождественские мотивы в литературе». Протоиерей Павел Карташев

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Преображенского храма села Большие Вяземы Одинцовского района протоиерей Павел Карташев.

Разговор шел о рождественских мотивах в литературных произведениях, как авторы разных стран и эпох говорили о Рождении Спасителя в своих стихах и рассказах. Отец Павел приводит примеры как знакомых многим произведений, так и менее известных.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер