Когда пророк Авраам был уже в преклонных летах, он решил найти жену для своего сына Исаака. Праведник пожелал, чтобы невестка была из месопотамского города Харрана – города, где был похоронен его отец и где проживали сородичи. Авраам отправил туда своего слугу, снарядив целый караван в дорогу. Задача у посланника была непростая. Как выбрать среди многих девушек ту единственную, что станет достойной супругой Исаака? И он загадал, что в семью Авраама войдет та, что встретив странника у колодца, не только предложит ему напиться из кувшина, но и вызовется начерпать воды для его верблюдов. Именно так и поступила Ревекка – и вошла в летопись человечества одной из библейских праматерей.

Эта история, изложенная в книге Бытия – далеко не единственная, где упоминаются верблюды. Священное писание ясно дает понять, что во времена пророка Авраама – то есть в девятнадцатом и в восемнадцатом веках до Рождения Христа, эти двугорбые животные были важной частью хозяйства. Однако совсем недавно эта подробность библейского рассказа была объявлена анахронизмом – то есть деталью, не соответствующей описываемому времени.

Такое заявление прозвучало в 2013 году после открытия израильских археологов из Тель-Авивского университета Эреза Бен-Йосефа и Лидара Сапир-Хена. Исследуя древние медные рудники в оазисе Тимна в пустыне Арава, на территории Израиля между Мертвым и Красным морями, ученые обнаружили останки верблюдов. Радиоуглеродный анализ показал, что самые древние из найденных костей относятся к концу десятого – началу девятого века до Рождества Христова. На основании этого факта ученые сочли возможным сделать вывод, что именно в этот исторический период – во время правления царя Соломона, верблюды и были одомашнены.

Однако, сотрудник Археологического института Америки доктор Уэйн Брайан составил по этому вопросу оппозицию своим израильским коллегам. Не оспаривая датировку находки, он предположил ошибочность такой ее интерпретации.

Комментарий эксперта:

Израильская экспедиция Эреза Бен-Йосефа обнаружила в недрах Тимны не только плавильные печи и различные металлургические устройства, датируемые с помощью углеродного анализа эпохой царя Соломона, но и остатки тканей, верёвок, керамики и пищевых продуктов того же периода. Удивительным было то, что все эти артефакты принадлежали не иудейской цивилизации, а их постоянным соперникам – идумеям. А поскольку этот полукочевой народ жил в палатках, то неудивительно, что в археологическом слое, сохранившем множество свидетельств о них, оказались в большом количестве кости верблюдов, которые служили главным средством передвижения по пустыне.

Уэйн Брайан призвал археологическое сообщество не переоценивать значение открытия Эреза Бен-Йосефа для ответа на вопрос – является ли упоминание верблюдов в книге Бытия анахронизмом. Едва ли множественные верблюжьи кости, обнаруженные в конкретной географической точке и датированные определенным периодом, могут служить доказательством, что в целом в регионе корабли пустыни не использовались людьми до этого времени. Тем более, что многие другие археологические находки свидетельствуют об обратном.

Комментарий эксперта:

Доктор Брайан подкрепил свою точку зрения целым перечнем артефактов. Так, в найденном на раскопках древнего шумерского города Ниппура клинописном тексте, написанном в начале второго тысячелетия от Рождества Христова, упоминается верблюжье молоко. И едва ли речь идет о молоке дикого животного. Среди глиняных табличек того же времени, обнаруженных на городище аморейского поселения Алалах, что на юге современной Турции, интересен документ, регистрирующий оборот запасов – в нем упоминается мера корма, предназначенная для верблюда.

Цилиндрическая печать из Сирии, датируемая восемнадцатым веком до Рождества Христова, изображает две приземистые фигуры, едущие на верблюде. Фигурки запряженных верблюдов, выполненные из самых различных материалов и относящиеся ко времени жизни пророка Авраама, находили на археологических раскопках в Афганистане, Туркменистане, Ливане и Египте. В древних наскальных рисунках на горе Синай и близ египетского города Асвана также различимы фигурки людей, ведущих одногорбых верблюдов. И это далеко не все находки, свидетельствующие о том, что во времена Авраама на Ближнем Востоке верблюды были одомашнены почти повсеместно.

Казалось бы, много ли значит упоминание в библейском тексте верблюдов? Однако, эта деталь стала камнем преткновения для многих ученых, поставивших под сомнение историческую достоверность Священного писания. Уэйн Брайан настаивает на том, что именно научный подход к решению этой проблемы, а именно – системное изучение всех накопленных за долгое время материальных свидетельств поможет коллегам придти к общему мнению, что верблюды в караванах Авраама – это никакой не анахронизм, но правдивая летописная подробность!

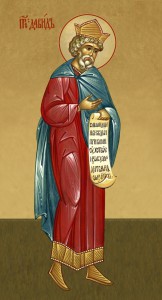

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

8 декабря. Об исполнении пророчества

В 19-й главе Евангелия от Луки есть пророчество Христа об Иерусалиме: «Не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего».

Об исполнении этого пророчества — протоиерей Максим Горожанкин.

Пророчество Господа об Иерусалиме исполнилось в точности. Действительно, язычники, захватив город, не оставили в нём камня на камне. Всё было снесено, а Иерусалим был перепахан и пересеян солью.

И только в IV веке, когда мать императора Константина, равноапостольная Елена, совершит своё паломничество в Иерусалим, город будет расчищен, будет обретён Честной и Животворящий Крест, и церковная жизнь в Иерусалиме, который и название своё на тот момент утратил, будет восстановлена.

Вот так Господь показал, что для народа Божия может означать отступление от Бога. Иудеи, которые кричали: «Распни, распни Его», в итоге оказались без своего города, без своих святынь и вне своей Родины. Это мощнейший урок, сильнейший урок для каждого человека, читающего Евангелие. Нужно просить Бога о том, чтобы и нас за неверие, или маловерие, или жестокосердие, или нечувствие не постигла та же участь.

Все выпуски программы Актуальная тема