Фото: Julee Juu / Unsplash

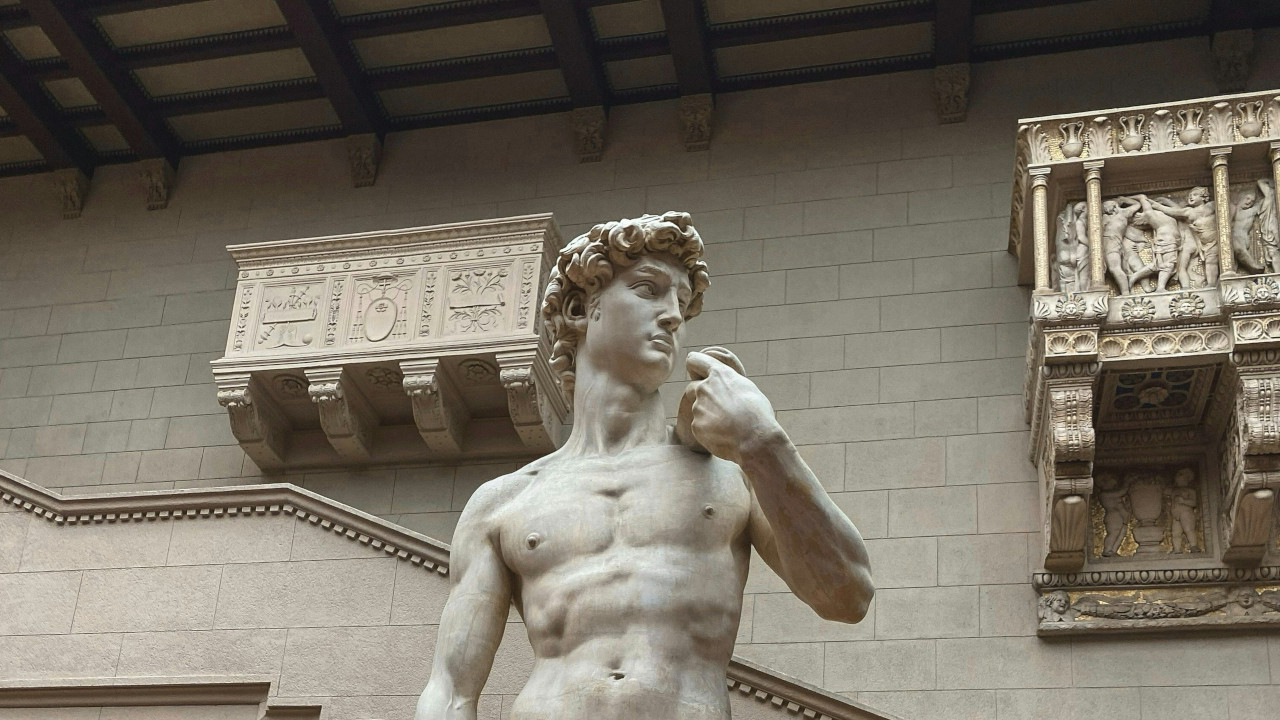

В 1912 году в Москве на улице Волхонке, недалеко от Храма Христа Спасителя, был открыт Музей изящных искусств имени императора Александра III. Идея его создания появилась ещё в XIX веке. В нём хотели разместить коллекцию шедевров мирового искусства с древнейших времён до XVI века в целях просвещения и обучения студентов Московского университета. Реализовать замысел смог преподаватель университета профессор Иван ЦветАев.

Здание в стиле античного храма, с прозрачным стеклянным куполом для естественного освящения экспонатов, возвели по проекту молодого архитектора Романа Клейна. Фасад украшала колоннада, изготовленная в Норвегии на средства одного из главных меценатов строительства — Юрия Нечаева-Мальцова. Именно он приобрёл и подарил музею подлинные памятники древнеегипетского искусства. Интерьеры выставочных залов соответствовали историческому периоду предметов искусства, которые там выставлялись. Так, в зале, посвящённом Египту, колонны были выполнены в древнеегипетском стиле, в виде связок стеблей папируса.

Музей был торжественно открыт 31 мая 1912 года в присутствии императора Николая II, который стал также одним из жертвователей. Журнал «Огонёк» писал об открытии: «Музей создан исключительно на пожертвования, что придаёт ему особую народную ценность. Фасад его выдержан в великолепном греческом стиле. Содержание музея составляют произведения искусств, начиная с древнейших эпох Ассирии, Египта... Греции и Рима, первых веков христианства, средневековья и эпохи возрождения».

Впечатление от экспозиции создавалось настолько потрясающее, что по воспоминаниям Ивана Цветаева император предрёк: народ будет массово посещать музей. Так и случилось. Спустя месяц после открытия Цветаев записал: «Стоит такой гомон от лавины экскурсантов. За экскурсантами являются проезжие Москвою, так как они, пользуясь случаем, желали бы осмотреть музей». Кроме экскурсий для посетителей, в тематических залах стали проводить занятия для студентов, чтобы наглядно рассказывать об истории мирового искусства.

После революции 1917 года музей не утратил свою популярность, однако стал самостоятельным и больше не подчинялся Московскому университету. А ещё туда начали передавать полотна западных художников из различных собраний и музеев. Так к памятникам древнего и средневекового искусства прибавилась собственная картинная галерея. В 1932 году музей переименовали, а затем присвоили имя Александра Пушкина.

Серьёзным испытанием для сокровищницы истории стала Великая Отечественная война. Многие экспонаты были эвакуированы, а само здание сильно пострадало от бомбёжек. К 1946 году музей был восстановлен и вновь открыт для посетителей.

Сейчас Пушкинский музей является одним из самых больших хранилищ искусства в Москве. В нём проводят интереснейшие экскурсии для детей и взрослых, читают лекции. Кроме шедевров скульптуры, картин и других предметов, там находится собрание старинных византийских и средневековых итальянских икон, которые можно увидеть в зале номер семь. Как и хотел профессор Иван Цветаев, в Пушкинском музее каждый может прикоснуться к шедеврам мирового искусства и истории.

Все выпуски программы Открываем историю

Псалом 123. Богослужебные чтения

Как узнать, что Бог всё ещё с нами и поддерживает нас? Как определить, что Он всё ещё участвует в нашей жизни? Ответ на этот вопрос находим в 123-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Псалом 123.

Песнь восхождения. Давида.

1 Если бы не Господь был с нами, — да скажет Израиль, —

2 если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди,

3 то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас;

4 воды потопили бы нас, поток прошёл бы над душою нашею;

5 прошли бы над душою нашею воды бурные.

6 Благословен Господь, Который не дал нас в добычу зубам их!

7 Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих: сеть расторгнута, и мы избавились.

8 Помощь наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю.

«Если бы с нами не было Бога» — вопрос, который дважды повторяется вначале только что прозвучавшем псалма. И псалмопевец даёт ответ: если бы с Израилем не было Бога, он просто перестал бы существовать, даже не успев стать народом. Ведь на протяжении истории такое происходило сплошь и рядом. Не всем племенам было суждено стать великими нациями. Многие просто исчезли в водовороте мировых событий.

Не случайно автор псалма изображает врагов Израиля в образе свирепого морского чудовища, которое способно проглатывать людей целиком. Также он использует образ водной стихии, в бурном потоке которой ничто не может выжить. Идея очевидна: если рядом с человеком нет Бога, мир становится враждебен по отношению к нему. Он стремится его разорвать, уничтожить, вернуть в небытие.

Поэтому тот факт, что Израиль не стал добычей врагов, является для псалмопевца великим чудом и ярким подтверждением, что Бог всё ещё со Своим народом. А потому в заключении псалма мы слышим слова благодарности. Автор псалма благословляет Бога за то, что каждый раз Он выводит своих людей из самых тяжёлых передряг.

Вопрос, который задаёт автор псалма, что было бы, если бы с нами не было Бога, полезно задавать себе как можно чаще в течение дня. Молитвенное размышление на эту тему приводит к однозначному ответу: если бы с нами не было Бога, мы бы не оказались сейчас в той точке жизни, в которой оказались. Даже если обстоятельства, которые нас окружают, весьма мрачные, мы всё ещё живы, в нас всё ещё бьётся сердце и есть дыхание. А, значит, у Бога есть на нас какой-то план. И вся наша беда лишь в том, что мы не чувствуем этого. Для того, чтобы вернуть себе эту чувствительность, псалмопевец призывает нас учиться благодарить. Благодарить и за хорошее, и за то, что мы считаем плохим. Постепенно душа будет оживать, и однажды мы отчётливо увидим, что Бог всё ещё с нами. Он держит нас за руку и никогда не собирался её отпускать.

Первое послание к Фессалоникийцам святого Апостола Павла

Рембранд. «Апостол Павел в темнице». 1629

1 Сол., 267 зач., II, 20 - III, 8.

Комментирует протоиерей Павел Великанов.

Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Недавно у Бён-Чхоль Хана, современного философа корейского происхождения, я узнал о «депрессии успеха» — неизбежном результате «общества достижений».

Сегодня в храмах читается отрывок из 2-й и 3-й глав 1-го послания апостола Павла к Солунянам, который позволит нам лучше понять, что такое «депрессия успеха» и как её избежать.

Глава 2.

20 Ибо вы — слава наша и радость.

Глава 3.

1 И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни,

2 и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей,

3 чтобы никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что так нам суждено.

4 Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете.

5 Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш.

6 Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас,

7 то мы, при всей скорби и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры;

8 ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе.

Прозвучавшие сейчас слова апостола Павла свидетельствуют о том, что страдание, скорби, невзгоды, с которыми столкнулась основанная им община в Салониках, — не какой-то «программный сбой», не «фатальная ошибка» мироздания, не «злой рок» — а — как это ни странно прозвучит — совершенно нормальная ситуация. Страдание само по себе — не валюта заслуг и не романтика боли; это форма причастия Христу и способ «вызревания» общины. Стоицизм видел в скорбях упражнение для развития личности и её автономии; апостол Павел видит иное — прежде всего путь к общинной жизни во Христе. Заметим разницу: он пишет — не «я выдержал», а «мы стоим в Господе». Стойкость здесь — не броня личной «силы воли», а включённость в Церковь как Тело Христово. И то, что невзирая ни на какие скорби, община ещё сильнее сплачивается, ещё крепче держится за проповеданную апостолом веру, становится ещё отважнее в своём терпении — всё это наполняет апостола огромной благодарностью: вы — пишет он — наша слава и радость, теперь, когда мы знаем о вашей стойкости — и мы — живы!

Перед нами — полный «негатив», отображение наоборот, той самой «депрессии успеха», о которой и говорит Бён-Чхоль Хан. Современное общество, будучи отчаянно нацелено на сплошную «позитивность» во всём и всячески избегая любой «негативности» в виде скорбей, болезней, тяжёлых испытаний и особенно всего, что связано со смертью, — оказывается обречённым на «поверхностное скольжение» по глади бытия — а вовсе не на полноценную, глубокую жизнь. Там, где апостол Павел восхваляет солунян за их выдержку и стойкость, современник просто бы ужаснулся и сказал: да перестаньте страдать, найдите любой способ прекратить, вырваться из этого «негатива!»

Но для апостола скорби — не только «инструмент» для возделывания общности Церкви и развития духовной стойкости. Он смотрит на них в эсхатологической перспективе: здесь — скорби, там, впереди — явление Христа. Я бы даже сказал так: апостол «насыщает» жизнь скорбящих солунян «эсхатологическим кислородом», который позволяет им не отчаиваться, не паниковать, и даже радоваться в скорбях! На языке немецкого философа Хайдеггера можно было бы сказать: эсхатологическая надежда «перевентилирует» бытие‑к‑смерти дыханием воскресения.

Вот мы и получили ответ на подвешенный в начале вопрос — как не попасть в «депрессию успеха»? Ответ очевиден: прежде чем преуспевать в чем бы то ни было, надо научится у апостола Павла «радости в скорбях» — то есть «позитивности» в самой что ни на есть «негативности» — и вот тогда крепкому духовному иммунитету не будут страшны никакие соблазны успешности и высоких достижений!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Святой праведный Алексий Мечёв». Вячеслав Бондаренко

Гостем программы «Исторический час» был писатель, историк Вячеслав Бондаренко.

Разговор шел о судьбе святого праведного Алексея Мечёва, о его священническом служении до и после революции в России и о том влиянии, которое он оказывал на церковную жизнь Москвы.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Святой праведный Алексий Мечёв». Вячеслав Бондаренко

- «Поэт Эдуард Асадов». Сергей Арутюнов

- «Русские конструкторы и изобретатели». Александр Музафаров

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов