На Страстной седмице, в Великую Пятницу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. На середину храма выносят полотно с изображением Спасителя. Оно символизирует плащаницу, в которую был завернут Христос после снятия с креста. Подлинная плащаница Христова хранится в соборе Иоанна Крестителя в итальянском городе Турине. На ней отчетливо видно изображение человека, лежащего на спине. Христиане верят, что это образ Самого Спасителя, чудесно запечатлевшийся на ткани. А вот в научном сообществе вопрос о подлинности Туринской плащаницы до сих пор считается открытым. В то время как паломники со всего мира едут в Италию поклониться святыне, среди ученых продолжаются горячие споры. Вот уже больше века Туринскую плащаницу исследуют археологи и криминалисты, историки и химики, медики и фотографы. А тайна древней реликвии так и остается нераскрытой. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии священник Дмитрий Барицкий.

На Страстной седмице, в Великую Пятницу Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа. На середину храма выносят полотно с изображением Спасителя. Оно символизирует плащаницу, в которую был завернут Христос после снятия с креста. Подлинная плащаница Христова хранится в соборе Иоанна Крестителя в итальянском городе Турине. На ней отчетливо видно изображение человека, лежащего на спине. Христиане верят, что это образ Самого Спасителя, чудесно запечатлевшийся на ткани. А вот в научном сообществе вопрос о подлинности Туринской плащаницы до сих пор считается открытым. В то время как паломники со всего мира едут в Италию поклониться святыне, среди ученых продолжаются горячие споры. Вот уже больше века Туринскую плащаницу исследуют археологи и криминалисты, историки и химики, медики и фотографы. А тайна древней реликвии так и остается нераскрытой. Рассказывает преподаватель кафедры библеистики Московской Духовной Академии священник Дмитрий Барицкий.

Комментарий эксперта:

Эпизод снятия с креста описан всеми четырьмя евангелистами. Мы знаем, как в вечер пятницы к Понтию Пилату пришел тайный ученик Иисуса Христа — Иосиф Аримафейский. Он просил позволения снять с креста и похоронить тело Иисуса. Получив разрешение, Иосиф купил ткань для погребения — плащаницу — и отправился на Голгофу. Пришёл туда и еще один тайный ученик Христа по имени Никодим. Иосиф с Никодимом сняли с креста тело Иисуса, помазали Его благовониями, обернули в плащаницу и положили в погребальной пещере.

За этим наблюдали женщины, которые сопровождали Спасителя во время Его земных странствий. Именно они пришли утром на следующий день после субботы к месту погребения. Они хотели помазать тело Учителя особыми маслами, однако стали первыми, кто услышал весть о воскресении Христа. Эту радостную новость они сообщили Петру. Апостол побежал к пещере, однако на том месте, где лежало тело Иисуса, нашел только погребальные пелены, то есть плащаницу.

Основные споры развернулись вокруг возраста реликвии. Действительно ли она – свидетель воскресения или это подделка? Радиоуглеродный анализ кусочка ткани, проведенный в 1988 году, показал, что полотно плащаницы было соткано в XIII-XIV веках. Казалось бы, ответ найден. Но чистота радиоуглеродного исследования вызвала резкую критику в научном мире. Многие ученые сомневались в том, что оно было проведено корректно и категорически отказывались признавать полученные результаты. В 2009 году тот же кусочек ткани исследовал профессор кафедры механики и термических измерений инженерного факультета университета Падуи Джулио Фанти. Он применил методы, используемые в криминалистике для определения возраста предмета. Профессор сравнил плащаницу с античными тканями. Характеристики совпали на 95 процентов. Это стало убедительным доказательством того, что древняя реликвия появилась не в средние века, а в эпоху античности.

Комментарий эксперта:

После открытия Джулио Фанти плащаницу подвергли скрупулезному анализу специалисты по тканям. Они доказали, что полотно соткано на примитивном ручном станке из пряжи, характерной для античной Сирии и Иудеи. Исследуя волокна под микроскопом, директор бельгийского института текстильных технологий ГИлберт РАйес обнаружил вкрапления хлопка. Но важнее было то, чего он НЕ обнаружил – частицы шерсти. Неизвестный ткач две тысячи лет назад создавал полотна из льна и хлопка, но не использовал шерсть. Мы можем предположить, что это был правоверный иудей! Ведь только иудеям закон запрещала смешивать ткани растительного и животного происхождения.

Кристаллограф Жозеф Колбек изучил микрочастицы минерала, обнаруженные на плащанице. Им оказался арагонит, характерный для пещер Израиля, в которых хоронили умерших в античные времена. Но самые захватывающие открытия ждали учёных при исследовании самого изображения. Медики определили, что возраст человека, которого мы видим на плащанице приблизительно 30-45 лет. Удалось установить группу крови, сохранившуюся на ткани. Она оказалась самой редкой - четвертой. А Гилберт Лавуа, врач из США, убедительно доказал, что тело было завернуто в полотно не позднее двух с половиной часов после смерти.

На снимках плащаницы, сделанных в поляризованном свете, учёные рассмотрели тёмные пятна – на кончике носа, колене и нижней части ног. «Почему они темнее остальных?» - заинтересовались исследователи. Возможно, в этих местах кровь смешалась с пылью. Ведь идя на Голгофу, Спаситель под тяжестью огромного креста не раз падал на пыльную дорогу.

Туринскую плащаницу часто называют пятым Евангелием. Благодаря ей мы узнаем подробности последних дней земной жизни Иисуса Христа. В Евангелии сказано, что Христос до своего распятия был подвергнут бичеванию, а благодаря плащанице мы можем понять, сколь жестоким оно было. Ученые определили, что воинов, бичевавших Иисуса Христа, было двое, а их бичи имели металлические окончания. Ударов было не менее сорока, следы от ударов покрывают всю спину, грудь и ноги.

В Евангелии говорится, что на голову Иисуса Христа возложили терновый венец, но о том, что это было не только унижение, но и продолжение пыток, мы также узнаем благодаря плащанице. Шипы тернового венца были столь остры, что они прокололи сосуды на голове, и кровь струилась по волосам и лицу Спасителя. Следы крови на голове видны даже невооруженным глазом.

Так святое полотно подтверждает строки Евангелия, описывающие крестные страдания Спасителя. Известно, что некоторые скептически настроенные ученые в ходе исследований плащаницы уверовали во Христа. Очевидно, не без промысла Божия эта святыня сохранилась до нашего времени, чтобы стать свидетельством истины для тех, кто не может поверить, если не увидит.

«А.П.Чехов — как успеть много?» Ксения Алферова

У нас в гостях была актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть» и благотворительной организации развития адаптивных видов спорта «Я здесь» Ксения Алфёрова.

Мы говорили о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, о том, как много он успел за 44 года своей жизни и в литературе, и в помощи людям, а также разговор шел о том, почему в современном мире время часто расходуется впустую, почему мы перестаем ценить время и почему всё время, торопясь и стараясь сделать много, не успеваем делать что-то важное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

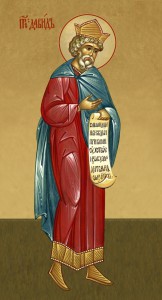

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Светлые истории