Во время правления царя Соломона Израиль достиг необычайного расцвета. Об этом свидетельствует среди прочих и тот факт, что премудрый Соломон первым в истории своего отечества стал содержать мощный конный корпус. До него еврейские цари не могли себе этого позволить. В Третьей книге царств говорится, что у Соломона было «сорок тысяч стойл для коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы». Кавалерия была настолько многочисленной, что Соломон построил, как сказано в Священном Писании, «города для колесниц и города для конницы».

Возможно ли такое? Неужели и в самом деле целые поселения могли создаваться специально для размещения лошадей? Может быть это преувеличение? Ответ на этот вопрос неожиданно получили археологи Чикагского института Востоковедения во время экспедиции в Израиль, предпринятой в тридцатых годах двадцатого века. Группа американских ученых под руководством Гордона Лауда и Эдварда Чиера проводила раскопки на холме Мегиддо в западной части Изреэльской долины, открывая один за другим культурные слои древнего городища. Через десять лет упорного труда они достигли слоя, датируемого временем правления царя Соломона. И здесь археологов ожидала потрясающая находка!

Комментарий эксперта:

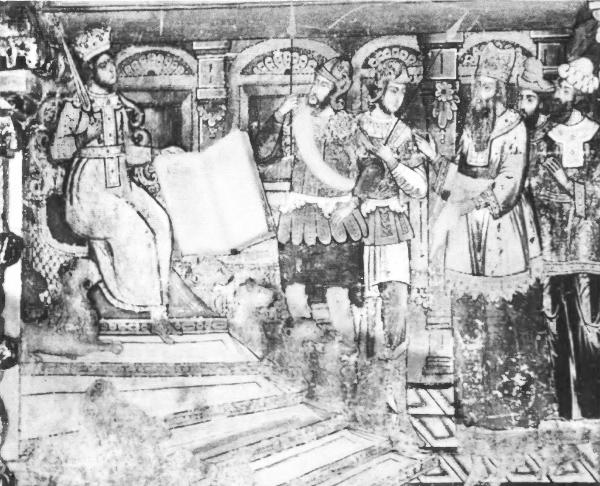

У края холма Мегиддо была обнаружена вымощенная камнями поверхность, разграниченная длинными рядами каменных столбов с квадратным срезом. Взорам ученых предстал обширный комплекс, разделенный на параллельные отсеки, каждый из которых соединялся с центральным проходом трехметровой ширины. Эдвард Чиер высказал предположение, что это сооружение – не что иное, как остатки конюшен, предназначенных для конницы царя Соломона. Догадку ученого укрепил еще и такой факт - в каменных столбах, огораживающих центральный проход с двух сторон, были обнаружены отверстия, которые очень удобно использовать для привязи. В каждом отсеке могло разместиться тридцать лошадей, а в целом комплекс был рассчитан на одновременное содержание четырехсот пятидесяти животных!

Очевидно, это был далеко это не единственный город-конюшня, построенный при царе Соломоне. И лошади, и колесницы считались в те времена ценным товаром. Главными экспортерами военных колесниц были Египет и Кува или, иначе говоря, Киликия – государство в Малой Азии. Об этом имеется свидетельство в Третьей книге Царств. Вот что там говорится: «Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы; царские купцы покупали их из Кувы за деньги. Колесница из Египта получаема и доставляема была за шестьсот сиклей серебра, а конь за сто пятьдесят». Здесь же сообщается о том, что купцы при дворе Соломона занимались не только импортом, но и экспортом лошадей.

Экономический успех израильтян в десятом веке до Рождества Христова был обусловлен, во-первых, удачным географическим положением – через царство проходили все самые важные караванные пути, а во-вторых – дипломатическими талантами царя Соломона, который на протяжении всего времени своего правления сохранял мирные отношения с соседними государствами. Это давало возможность израильским купцам быть посредниками в международной торговле. Так, например, быстроходные двухколесные военные и охотничьи колесницы, изготовленные египетскими мастерами, израильтяне распространяли по всей Малой Азии, а для их изготовления доставляли в Египет особую древесину из Сирии. Те же торговые пути использовались при продаже лошадей из Киликии. И одной из ключевых точек на пересечении этих путей являлся город Мегиддо.

Комментарий эксперта:

Этот древний город впервые упоминается в исторических хрониках пятнадцатого века до Рождества Христова в связи с битвой египетского фараона Тутмоса Третьего. В результате этого сражения фараон разгромил объединенные войска ста девятнадцати ханаАнских городов-государств, установив власть Египта в Северной Палестине. Современные археологические изыскания показали, что уже тогда Мегиддо обладал продуманной планировкой со всеми признаками городской инфраструктуры. Однако, в Третьей книге Царств Мегиддо упоминается в списке городов, построенных Соломоном, то есть пятью веками позже.

Вероятнее всего, речь идет о существенной перестройке. Во времена Соломона Мегиддо являлся центром одной из провинций объединенного Израильского царства. И, по всей видимости, этому поселению царь присвоил статус «города для колесниц», обустроив здесь целую систему конюшен для содержания породистых лошадей, предназначенных как для продажи, так и для личного пользования.

Находка археологов Чикагского института Востоковедения ярко иллюстрирует предположение, что во времена царя Соломона Мегиддо был одним из упоминаемых в Библии «городов для конницы». А размер обнаруженной учеными царской конюшни дает нам представление о том, сколь процветающей страной был древний Израиль в его имперские времена.

«А.П.Чехов — как успеть много?» Ксения Алферова

У нас в гостях была актриса, соучредитель благотворительного фонда «Я есть» и благотворительной организации развития адаптивных видов спорта «Я здесь» Ксения Алфёрова.

Мы говорили о жизни и творчестве Антона Павловича Чехова, о том, как много он успел за 44 года своей жизни и в литературе, и в помощи людям, а также разговор шел о том, почему в современном мире время часто расходуется впустую, почему мы перестаем ценить время и почему всё время, торопясь и стараясь сделать много, не успеваем делать что-то важное.

Ведущая: Анна Леонтьева

Все выпуски программы Светлый вечер

Псалом 68. На струнах Псалтири

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

1 Начальнику хора. На Шошанниме. Псалом Давида.

2 Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души [моей].

3 Я погряз в глубоком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня.

4 Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога [моего].

5 Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей; враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

6 Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя.

7 Да не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев,

8 ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лице мое.

9 Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей,

10 ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня;

11 и пла'чу, постясь душею моею, и это ставят в поношение мне;

12 и возлагаю на себя вместо одежды вретище,- и делаюсь для них притчею;

13 о мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино.

14 А я с молитвою моею к Тебе, Господи; во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего;

15 извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне; да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод;

16 да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего.

17 Услышь меня, Господи, ибо блага милость Твоя; по множеству щедрот Твоих призри на меня;

18 не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю; скоро услышь меня;

19 приблизься к душе моей, избавь ее; ради врагов моих спаси меня.

20 Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое: враги мои все пред Тобою.

21 Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его,- утешителей, но не нахожу.

22 И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом.

23 Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их - западнею;

24 да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда;

25 излей на них ярость Твою, и пламень гнева Твоего да обымет их;

26 жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих,

27 ибо, кого Ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных Тобою умножают.

28 Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду Твою;

29 да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся.

30 А я беден и страдаю; помощь Твоя, Боже, да восставит меня.

31 Я буду славить имя Бога [моего] в песни, буду превозносить Его в славословии,

32 и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами.

33 Увидят это страждущие и возрадуются. И оживет сердце ваше, ищущие Бога,

34 ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих.

35 Да восхвалят Его небеса и земля, моря и все движущееся в них;

36 ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселятся там и наследуют его,

37 и потомство рабов Его утвердится в нем, и любящие имя Его будут поселяться на нем.

«Экзотическое православие»

В этом выпуске ведущие Радио ВЕРА Константин Мацан, Анна Леонтьева, Наталия Лангаммер, а также настоятель храма священномучеников Власия и Харалампия в Братееве священник Роман Федотов делились светлыми историями о том, как непривычные для русского человека православные традиции другого народа сначала смущали или удивляли, но потом вдохновили и открыли какие-то интересные смыслы.

Все выпуски программы Светлые истории