Деян., 40 зач. (от полу́), XVII, 19-28.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

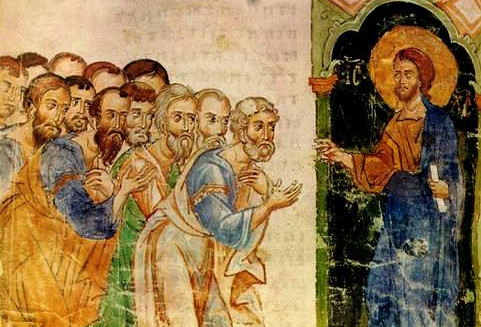

В истории христианства есть несколько проповедей, которые можно считать образцовыми, и о которых знают многие. Одна из них была произнесена апостолом Павлом в афинском ареопаге, содержится эта проповедь в 17-й главе книги Деяний святых апостолов, и сегодня она звучит в православных храмах во время литургии. Давайте послушаем её.

Глава 17.

19 И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?

20 Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое?

21 Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.

22 И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.

23 Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.

24 Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет

25 и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.

26 От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,

27 дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:

28 ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».

Проповедь апостола Павла в ареопаге интересна по многим причинам. Во-первых, она, конечно же, интересна своим содержанием и используемыми риторическими приёмами. Во-вторых, место, время и аудитория её произнесения не были выбраны апостолом, эта проповедь была произнесена под принуждением, впрочем, далеко не всегда апостолы проповедовали только тогда, когда они сами этого хотели, и далеко не всегда их проповедь звучала в симпатизирующей христианству аудитории.

Здесь же мы имеем дело с аудиторией, которая и вовсе ничего не слышала о Христе, с аудиторией, которая стремилась не узнать нечто новое для своего назидания, а просто развлечься новой информацией. Эти люди были во многом похожи на тех наших современников, которые бесконечно листают новостные ленты, не имея при этом никакой практической цели, и руководствуясь лишь стремлением к получению своеобразной стимуляции мозга. В годы жизни святых апостолов не было интернета, не было и новостных лент, а потому люди вынуждены были развлекаться иначе — они должны были идти в общественные места и слушать риторов.

Апостол Павел не был ритором, у него не было соответствующего образования, да и необходимыми для этого дела дарованиями он тоже не обладал. Тем не менее он вынужден был взять на себя эту роль.

Был ли этот опыт удачным?

Однозначного ответа на этот вопрос не существует, потому как не существует и однозначных критериев удачной проповеди. На первый взгляд может показаться, что удачная проповедь — это та, которая достигла своей цели, в данном случае — обращения слушателей ко Христу. Однако проповедь может достигнуть своей цели и опосредованно — она может обратить только одного слушателя, который станет проповедником Христа для многих. Поэтому более значимым критерием можно считать внимание аудитории. Да, это внимание может быть всего лишь вниманием любопытства, но если есть внимание, то проповедь звучит, а значит она имеет шанс найти своего благодарного адресата.

Апостол Павел сумел на какое-то время заставить себя слушать, и за это время он успел сказать самое важное — возвестить о бытии Единого Истинного Бога, причём сделал он это, взяв за основу языческое предощущение Бога, апостол Павел попытался протереть помутнённый многовековым забвением сердечный взор афинян, и те, в ком теплилось стремление к истине, не могли не услышать слова апостола и не запомнить их. Проповедь апостола Павла была в высшей степени деликатной, он никакого не уязвил своими словами, никого не оскорбил и не поставил в неудобное положение, его деликатность была сопоставима с деликатностью Самого Бога, Который приходит в душу человека не в громе и молниях, не в шуме и землетрясении, а, как о том сказано в Третьей книге Царств, в «веянии тихого ветра» (см. 3Цар. 19:12).

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

20 февраля. О милосердии и справедливости

Сегодня 20 февраля. Всемирный день социальной справедливости.

О милосердии и справедливости — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Это, конечно, очень важно, чтобы справедливость и правда были вокруг нас и в нас самих. Наверное, больше не справедливость даже, а правда. Правда Божия. Потому что у каждого своя правда. Если каждый начнёт жить по своей правде, то ни о какой социальной справедливости и речи быть не может.

Но святые отцы учат нас, чтобы мы больше были милосердны, чем справедливы. Потому что милосердие — это область добра. И мы должны всегда стремиться, когда видим, что где-то с нами поступают несправедливо, где-то, может быть, что-то выходит не так, как бы нам хотелось, где-то нас ущемляют, — не раздражаться, не обижаться, не таить злобу, а поступать милосердно. Прощать всякого такого человека. От души.

Других вариантов нет. У нас два варианта: или злиться, или прощать. Так лучше прощать. И Господь, видя наше милосердие, воздаст нам по справедливости, каждому по Его милосердию. Каждое наше сердце и нашу жизнь. Обогатит нас гораздо больше, чем мы думали.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. О традиции целования руки епископу или священнику

О традиции целования руки епископу или священнику — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

В последней книге Библии «Откровение» Иоанн Богослов, приняв повеление от Ангела записать слова о блаженстве пребывающих с Господом, сказал: «Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: „Смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, Богу поклонись“». Это и другие места Священного Писания указывают нам, что поклоняться в Духе и Истине мы должны только единому Богу, так называемое Богопоклонение.

А тому, что в этом мире освящено Божественной благодатью, например, иконам или мощам святых, мы должны оказывать достодолжное или относительное поклонение. Поклонение святыням переходит в Богопоклонение Божественной благодати, которая почивает на них.

Так как пресвитер в Таинстве Священства принимает благодать, которая имеет преемство от самих апостолов, то ему также воздаётся достодолжное поклонение. Выражается это через целование его рук; этой традиции столько же лет, сколько существует институт священства.

Христианин, принимающий невидимое благословение священника, получает от него Божию благодать и воздаёт благодарность, поклонение Богу за этот дар посредством целования руки иерея.

Все выпуски программы Актуальная тема

20 февраля. Об истории первого женского монастыря

Сегодня 20 февраля. В этот день в 395-м году в Вифлееме основан первый женский монастырь.

Об истории обители — епископ Покровский и Новоузенский Феодор.

Вифлеем. Мы знаем этот город как место рождения Христа. Поэтому с первых веков существования христианства и до наших дней на Святую землю направляются миллионы паломников.

В конце IV века сюда прибыла последовательница блаженного Иеронима Стридонского, богатая и знатная римского трона, Павла. Собрав вокруг себя довольно большую женскую общину, она открыла в Вифлееме первый женский монастырь. Павла стала его настоятельницей, а впоследствии организовала ещё два женских монастыря. Здание монастыря до наших дней не сохранилось.

В беседе четвёртой на Евангелие от Матфея святой Иоанн Златоуст писал о женском монашестве. «Образ жизни, свойственный горным силам, можно видеть не только на мужчинах, но и на женщинах, ибо и они любомудрствуют не меньше мужей. Они не берут щитов и не садятся на коней, как повелевают славные греческие законодатели и философы, но вступают в иную, гораздо труднейшую брань, ибо они, как и мужи, вступают в брань с дьяволом и властями тьмы. И всей брани естественная слабость пола вовсе не служит им препятствием, ибо нужно судить о таких бранях не по естеству тел, но по произволению души».

Все выпуски программы Актуальная тема