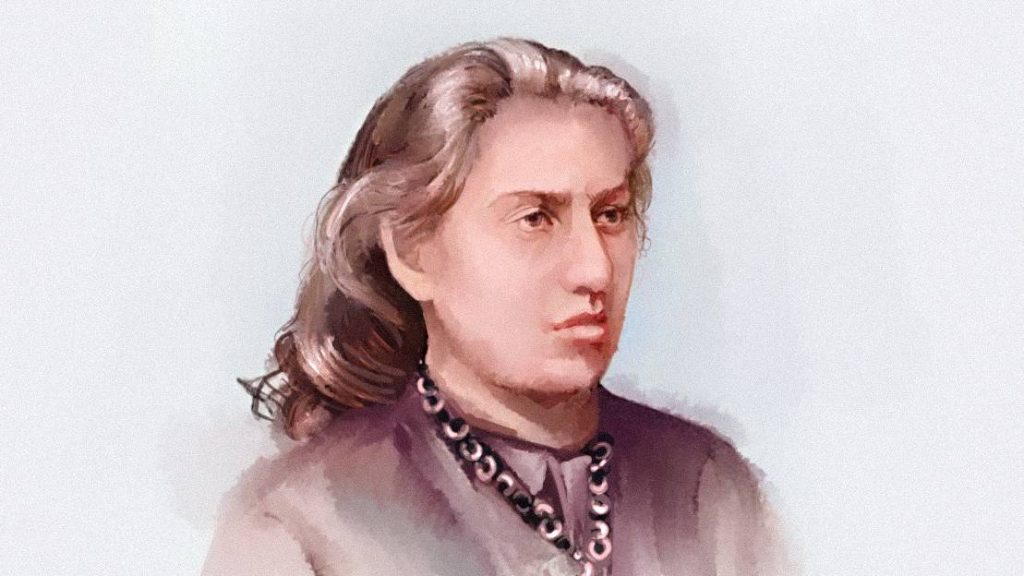

Первая русская женщина-композитор — Валентина Семёновна Серова — всю жизнь посвятила музыкальному просвещению народа.

Валентина Семёновна с детства любила музыку и благодаря внимательным к её таланту родителям стала брать уроки фортепиано и вокала. А в 1862 году она выиграла стипендию Русского музыкального общества на обучение в Петербургской Императорской консерватории. Там Валентина встретила своего будущего мужа — композитора и музыковеда Александра Серова, автора оперы «Юдифь» на известный ветхозаветный сюжет. Супруги несли музыкальное искусство в народ: издавали 16-полосную газету о композиторах и их произведениях за собственный счёт, сами писали для неё все статьи. В 1871 году супруг Валентины Семёновны скончался от сердечного приступа. Позднее, в 1880 году, Серова приехала в деревню Судосево Новгородской губернии, объявив о том, что приглашает всех желающих петь в хоре. Благодаря участию Серовой сельские жители самозабвенно играли «Хованщину», «Князя Игоря», «Жизнь за царя». Всего около пятидесяти лет своей жизни Валентина Серова отдала духовному просвещению через искусство.

Что писала о Валентине Семёновне Серовой в 1913 году петербургская газета «Русская молва»?

В семье небогатого московского купца Бергмана, владельца маленькой бакалейной лавочки, начинался новый день. Дочь торговца, девятилетняя Валентина, помогала матери стирать бельё. Разговаривать за работой было не принято. В комнате слышался только плеск воды, да с улицы через открытое окно доносился городской шум. И вдруг полилась мелодия! Мама тихонько затянула песенку на немецком: «Ах, мой милый Августин...» Валентина улыбнулась. Она так любила, когда мать пела! Жаль только, что случалось это очень редко. «Семья моя была совсем не музыкальная», — вспоминала впоследствии Валентина Семёновна Серова — первая русская женщина-композитор, которая всю свою жизнь посвятила музыкальному просвещению народа.

В отличие от родителей и сестёр, Валя с детства полюбила музыку. Услышав единственный раз какую-либо мелодию, запоминала её до последней ноты и могла напеть по памяти. Родители решили пригласить к дочери учителя музыки. Прослушав девочку, тот с восхищением заявил, что у Валентины абсолютный слух. Валя стала брать уроки вокала и игры на фортепиано и преуспела настолько, что в 1862 году выиграла стипендию Русского музыкального общества на обучение в Петербургской Императорской консерватории.

Там Валентина познакомилась с будущим мужем — композитором и музыковедом Александром Серовым, автором оперы «Юдифь» на известный ветхозаветный сюжет, которая в те годы с большим успехом шла в Мариинском театре. Именно супруг заложил в сердце Валентины мысль о том, что необходимо нести музыкальное искусство в народ. Первой ласточкой стала газета «Музыка и театр», в которой супруги рассказывали о композиторах и их произведениях, доступным языком разбирали наиболее известные сочинения. Серовы не только издавали 16-полосную газету за собственный счёт, но и сами писали для неё все статьи. Детище просуществовало недолго: вскоре муж Валентины Семёновны тяжело заболел и в 1871 году скончался от сердечного приступа. Осталась незаконченной его опера по драме Александра Островского «Не так живи, как хочется». В память о супруге Валентина решила её завершить. Через некоторое время после публикации партитуры Серова получила письмо из Тверской губернии. Некто по фамилии Юрьев писал, что поставил её оперу... в деревне, с участием крестьян и при большом стечении сельской публики. «Так я впервые узнала, что даются спектакли для народа; вся душевная жизнь моя заколыхалась от этого известия», — вспоминала Валентина Семёновна.

В 1880 году Серова приехала в деревню Судосево Новгородской губернии. Слух о её появлении быстро пронёсся по округе. Когда Валентина Семёновна объявила о том, что приглашает всех желающих петь в хоре, народ с любопытством и охотой к ней потянулся. В письме к сыну, уже известному в ту пору художнику, она сообщала: «Хоры мои блестяще идут. Поём мы Глинку, Чайковского и народные песни. Что за благодетельное влияние это производит на поющих — я выразить не умею». Ей часто говорили: мол, зачем вам всё это? Крестьянин не поймёт ничего. Но Валентина Семёновна видела, как тянутся к музыке сельские жители. Под открытым небом, на сцене, сколоченной из грубых досок, они самозабвенно играли «Хованщину», «Князя Игоря», «Жизнь за царя».

А однажды в деревню пришёл неурожай. В голодную зиму 1891 года Серова среди своих столичных знакомых открыла сбор в пользу голодающих. На эти средства в Судосеве она организовала бесплатную столовую и аптеку. Со всей округи в село стекались люди за едой и лекарствами и благодарили Валентину Семёновну за то, что не оставила их в беде. Её сын, художник Валентин Александрович Серов, вспоминал: «Маму тут все уважительно зовут мамашей. Очень ей верят и слушаются».

Когда тяжёлые времена миновали, в Судосеве снова зазвучала музыка. В общей сложности около пятидесяти лет своей жизни Валентина Серова отдала духовному просвещению через искусство. В 1913 году петербургская газета «Русская молва» писала: «Горячая любовь и глубокая вера Валентины Семёновны в музыкальные способности русского народа победили все трудности и нашли живой отклик в душах людей».

Все выпуски программы Жизнь как служение

«Интеллигенция и Православная Церковь в XIXв.» Федор Гайда

Гостем программы «Светлый вечер» был доктор исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX веков исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Федор Гайда.

Мы говорили об отношении образованных людей в России в XIX веке к Православной Церкви, о взглядах интеллигенции на религиозность и церковную жизнь и как это повлияло на дальнейшую историю страны и Русскую Церковь. Также разговор шел об истории появления термина «интеллигенция» и с какими людьми он соотносился, о самых ярких их представителях в России XIX века и почему кто-то из них сохранял веру и церковность, а кто-то отказывался от Бога.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Волонтёрская помощь для незрячих и слабовидящих детей

Фонд «Провидение» помогает детям с нарушениями зрения со всей России — оплачивает лечение и реабилитации, а ещё оказывает волонтёрскую помощь. Фонд развивает проект «Совместная забота». Сейчас он действует в трёх городах — Москве, Смоленске и Симферополе. В рамках проекта волонтёры фонда регулярно навещают незрячих и слабовидящих детей дома, в больницах, интернатах, школах и детских садах. Проводят с ними время, помогают в бытовых делах, гуляют, организуют творческие занятия, игры, экскурсии и не только.

10-летняя София вместе с папой и мамой живёт в Симферополе. Помимо проблем со зрением, у неё множество диагнозов, поэтому девочка нуждается в постоянном уходе и присмотре. Недавно глава семьи уехал на длительное лечение в другой город, и Елене, маме Сони, стало трудно справляться со всеми заботами одной. «Именно в этот критический момент я обрела бесценную поддержку волонтёров», — делится Елена. Они проводят время с девочкой, что даёт возможность маме заняться делами. Например, сходить в магазин за продуктами, спокойно приготовить обед или навести порядок дома. Волонтёры всегда готовы выслушать и поддержать Елену морально. «Это больше, чем помощь — это дружеское участие», — говорит она.

Проект «Совместная забота» объединяет отзывчивых людей, всех кто готов делиться с другими временем, умениями и теплом своего сердца. Они становятся настоящей опорой для семей в трудный момент, дарят незрячим и слабовидящим детям радость, а их родителям — колоссальную поддержку.

Присоединяйтесь к волонтёрам фонда «Провидение» и проекту «Совместная забота». О том, как это сделать, узнайте на сайте фонда.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поддержим храм Архангела Михаила в Смоленской области

В деревне Зарубинки Смоленской области посреди чистого поля стоит величественный храм Архангела Михаила, который сегодня обретает былую красоту. Рядом с ним есть сад, жилые корпуса, пасека и коровник. Всё это созидается трудами маленькой монашеской общины.

Сто лет назад в Зарубинках жили больше полутора тысяч человек. На службы в местный храм съезжались люди из окрестных деревень. В советское время от Смоленска до Витебска было всего две действующих церкви и одна из них — Архангела Михаила. За время гонений она изрядно пострадала, лишилась колокольни и внутреннего убранства. Ближе к 90-м годам деревня совсем опустела, и храм закрыли. Годы шли и здание превратилось в аварийное.

В 2018 году возрождать святыню и приход сюда направили иеромонаха Феодосия. Трудами священника и его помощников храм Архангела Михаила стал возвращаться к жизни. Со временем вокруг него образовалась монашеская община, появились свой сад и хозяйство. Ежедневно в церкви совершаются богослужения, а в перерывах каждый насельник скита занят своим делом. Священник Феодосий пасёт коров и ухаживает за пасекой, а другие следят за порядком, решают бытовые задачи, делают творог, сыр и масло. Место, которое казалось безнадёжно забытым, обретает новую жизнь. В возрождение храма и развитие скита вносят свою лепту и верующие люди. Они приезжают в деревню Зарубинки из ближайших селений и Смоленска.

Благодаря совместным усилиям у храма Архангела Михаила появились крепкая кровля и надёжные окна, новые купола, колокольня, иконостас, престол и церковная утварь. А сейчас важно отремонтировать и утеплить здание изнутри. Помочь храму в Смоленской области можете и вы. Для этого переходите на сайт фонда Архангела Михаила.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов