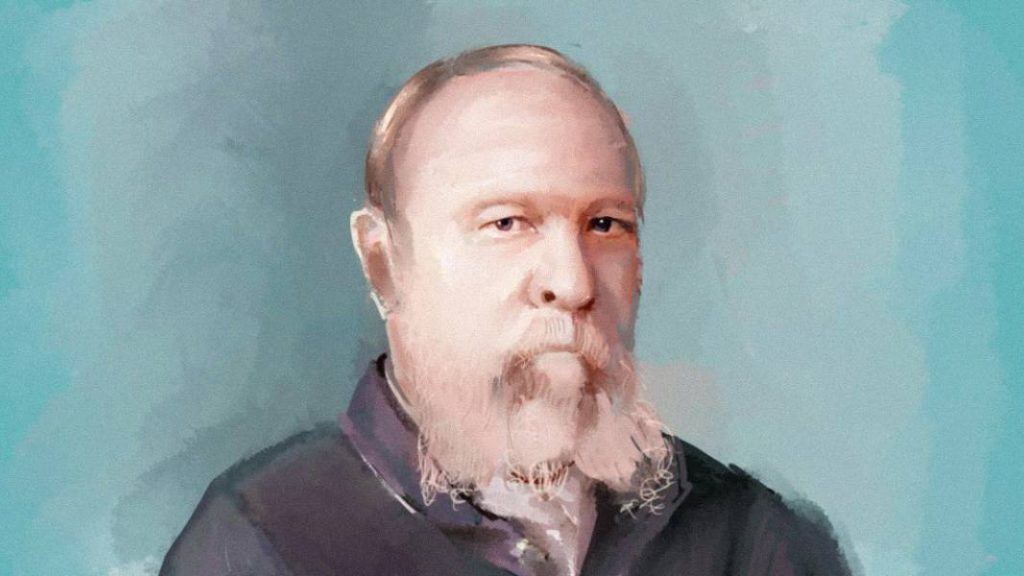

Доктор медицины — Нестор Васильевич Постников — основатель первой в Европе кумысолечебницы для лечения туберкулёза.

После того как у маленького Нестора Васильевича от чахотки скончалась любимая матушка, он пообещал себе стать врачом и найти средство побороть туберкулёз. В 1841 году Нестор поступил на медицинский факультет Московского университета. Затем Постников работал терапевтом в Московской студенческой больнице. В 1854 году защитил диссертацию, получил степень доктора медицины и отправился на стажировку в Англию. В Лондоне Нестор Васильевич познакомился со своей будущей супругой — фрейлиной королевы Виктории — Мэри Веллингс. Вернувшись в Россию, пара обосновалась в Самаре. Постников уже давно собирал информацию о целительных свойствах кумыса — кислого кобыльего молока, и в 1858 году открыл в Самаре кумысолечебницу. Благодаря стараниям Нестора Васильевича у тысяч больных появилась надежда на исцеление. И сегодня врачи признают кумыс действенным средством для профилактики и лечения туберкулёза.

Какие видные деятели посещали доктора Нестора Васильевича Постникова в Самаре?

Сын воронежского купца Постникова, семилетний Нестор, горько плакал в своей комнате. Всего несколько дней назад мальчик потерял любимую матушку. Женщина скончалась от чахотки. Так в народе раньше называли туберкулёз. В середине XIX века не только в России, но и в Европе эта болезнь приняла характер, близкий к эпидемии. К смертельному исходу она приводила не всегда, однако в то время считалась неизлечимой. Маленький Нестор тяжело переживал мучения больной матери и её последующую кончину. На могиле своей родительницы мальчик дал Богу обещание: когда вырастет, он обязательно станет врачом и найдёт средство побороть туберкулёз.

В 1841 году Нестор поступил на медицинский факультет Московского университета. Окончив обучение, молодой человек не спешил расставаться с родным учебным заведением. Нестору Васильевичу предложили должность ассистента профессора на университетской кафедре физиологической анатомии. Впрочем, он не только занимался наукой, но и широко практиковал. Несколько лет Постников работал терапевтом в Московской студенческой больнице. Выезжал на борьбу с эпидемиями холеры и сибирской язвы в Новгородскую губернию. А в 1854 году защитил диссертацию, получил степень доктора медицины и отправился на стажировку в Англию.

В Туманном Альбионе Нестор Васильевич неожиданно нашёл свою любовь. На королевском приёме в Букингемском дворце, куда Постников был приглашён вместе со своим английским наставником, профессором Крафтом, он познакомился с фрейлиной королевы Виктории — Мэри Веллингс. Леди Веллингс была наслышана о том, что русский врач ищет способ борьбы с туберкулёзом, и обратилась к нему со своей тревогой: Мэри подозревала, что у неё чахотка. Несколько месяцев Постников наблюдал больную. Увы, он был вынужден подтвердить её опасения. К счастью, туберкулёз у леди Веллингс оказался «спящим», то есть не прогрессировал и не представлял опасности ни для неё, ни для окружающих. Конечно, всё могло измениться в любой момент. А пока жизнь английской аристократки менялась в лучшую сторону. Нестор Васильевич сделал Мэри предложение. Королева лично дала разрешение на брак своей фрейлине. В августе 1854 года Нестор Васильевич и леди Веллингс приехали в Россию и обвенчались в одном из православных храмов Санкт-Петербурга.

Семья обосновалась в Самаре. И не случайно: Нестор Васильевич уже давно собирал информацию о целительных свойствах кумыса — кислого кобыльего молока. Он знал, что самарские пастухи-татары лечили кумысом чахотку. И выздоравливали! В 1858 году Нестор Васильевич открыл в Самаре первую в Европе кумысолечебницу. Это был одновременно и санаторий, и научно-исследовательский институт, и... ферма. Постников добился от городских властей разрешения на использование земли под пастбища для кобылиц. Теперь тем, кто хотел опробовать на себе целительные свойства кумыса, не нужно было отправляться в степь и жить там в пастушьих кибитках. Высококачественный продукт изготовлялся прямо в лечебнице. К тому же там были все условия для комфортного отдыха и оздоровления. В Самару к доктору Постникову частенько наведывались писатели Чехов и Толстой, композитор Скрябин. Приезжали европейские аристократы. Да что там говорить — сам император Александр II не раз пил кумыс в лечебнице Нестора Васильевича. Кумыс помог многим людям. А главное — любимой супруге Постникова. Её «спящий» очаг туберкулёза окончательно затух! Годы исследований позволили Нестору Васильевичу поставить народный метод лечения чахотки на научную основу. В 1867 году увидела свет его работа «О кумысе, его свойствах и действии на человеческий организм». У тысяч больных появилась надежда на исцеление.

С тех пор прошло немало времени. Но и сегодня врачи признают кумыс действенным средством для профилактики и лечения туберкулёза. А в здании первой в Европе кумысолечебницы теперь располагается Самарский областной противотуберкулёзный диспансер, который носит имя Нестора Васильевича Постникова.

При поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива — 2023»

Все выпуски программы Жизнь как служение

Псалом 117. Богослужебные чтения

«Глаза боятся, а руки делают». Лично мне эта пословица очень нравится. Ведь она призывает нас и проявлять творческую храбрость, и не поддаваться унынию. Особенно, когда кажется, что предстоящая работа превосходит твои силы. О вдохновении и смелости повествует псалом 117-й, что читается сегодня во время богослужения. Давайте послушаем.

Псалом 117.

1 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

2 Да скажет ныне дом Израилев: Он благ, ибо вовек милость Его.

3 Да скажет ныне дом Ааронов: Он благ, ибо вовек милость Его.

4 Да скажут ныне боящиеся Господа: Он благ, ибо вовек милость Его.

5 Из тесноты воззвал я к Господу, — и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь.

6 Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек?

7 Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих.

8 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.

9 Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей.

10 Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их;

11 Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их;

12 Окружили меня, как пчёлы сот, и угасли, как огонь в тёрне: именем Господним я низложил их.

13 Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня.

14 Господь — сила моя и песнь; Он соделался моим спасением.

15 Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу!

16 Десница Господня высока, десница Господня творит силу!

17 Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни.

18 Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня.

19 Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа.

20 Вот врата Господа; праведные войдут в них.

21 Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением.

22 Камень, который отвергли строители, соделался главою угла:

23 Это — от Господа, и есть дивно в очах наших.

24 Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!

25 О, Господи, спаси же! О, Господи, споспешествуй же!

26 Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня.

27 Бог — Господь, и осиял нас; вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника.

28 Ты — Бог мой: буду славить Тебя; Ты — Бог мой: буду превозносить Тебя, буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и соделался моим спасением.

29 Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.

Псалом 117-й был составлен неизвестным автором во вполне известных исторических обстоятельствах. А именно — после возвращения древних евреев из Вавилонского плена. Пленом принято называть депортацию еврейского народа из исторической Палестины в Междуречье (территорию современного Ирака), осуществлённую Вавилонским царством примерно в шестом веке до Рождества Христова.

Вавилонский плен стал следствием отступления евреев от заповедей Божиих, уклонения в язычество и порочность жизни. В результате, древние иудеи сами себя лишили защиты Господа, оказались слабыми и беззащитными. Находясь в Вавилонском плену, ветхозаветные евреи переосмыслили свою жизнь, вернулись к истинной вере и тоже, как следствие, приобрели свободу. Смогли вернуться в родные края, где их ожидало, надо сказать, множество трудов. Но об этом чуть позже.

Пока же хотел бы отметить, какую радость испытывает автор псалма, получивший возможность вернуться домой. Он пишет: «Из тесноты воззвал я к Господу, — и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек? Господь мне помощник: буду смотреть на врагов моих». Да. Вавилонский плен завершился, но это не означало исчезновения иных неприятелей — языческих народов, которые хотели бы покорить древний Израиль. Однако автор псалма, а вместе с ним и все ветхозаветные верующие не сдаются, не поддаются унынию. Мы слышим, в частности, такие слова: «Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их; обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их; окружили меня, как пчёлы сот, и угасли, как огонь в терне: именем Господним я низложил их».

Сердце автора псалма ликует. Даже несмотря на то, что его родина превратилась в развалины. Вавилонские войска жестоко поступили в своё время и с Иерусалимом, и с храмом Божиим. Древние евреи пусть не сразу, но с радостью приступили к восстановлению своей святыни, о чём тоже говорит псалом: «Глас радости и спасения в жилищах праведников: десница Господня творит силу! Десница Господня высока, десница Господня творит силу! Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И далее: «Благословляем вас из дома (то есть — из храма) Господня».

Есть в прозвучавшем псалме и пророческие строки. Они касаются предстоящего служения Христа. Читаем: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла: это — от Господа, и есть дивно в очах наших». Первоначально речь шла о судьбе ветхозаветного Израиля, который познал судьбу отвергнутого народа, народа-изгоя, который всё же смог возродиться с помощью Божией. Впоследствии под камнем стал пониматься Христос, Которого Его же народ предал, но Которого Отец Небесный возвеличил.

Всё вышесказанное позволяет нам сделать очень важный вывод. Конечно, один в поле не воин. Но если с тобой Бог, значит — ты уже не один. И с помощью Божией способен, в хорошем смысле, на многое. Прежде всего, на то, что помогает и твоему личному духовному спасению, и спасению тех, кто находится рядом с тобой.

Послание к Ефесянам святого апостола Павла

Апостол Павел

Еф., 233 зач., VI, 10-17.

Комментирует епископ Переславский и Угличский Феоктист.

Здравствуйте! С вами епископ Переславский и Угличский Феоктист.

В посланиях апостола Павла мы не найдём ярких захватывающих описаний его сражений с теми сущностями, которых он сам называл «духами злобы». В жизни святого апостола не было каких-то сверхъестественных явлений, связанных с этими духами. Со Христом были, а вот с духами злобы не было. Однако боролся апостол именно с ними — с «духами злобы». Да, у апостола были враги среди людей — это и враждебно настроенные по отношению к Христу иудеи, это и различные лжеучители, это и римские власти, которые в конечном итоге казнили апостола. При этом мы не увидим в посланиях Павла проклятий по отношению к людям. Павел и не думал воевать с людьми, он воевал совсем с иными личностями, и об этом он написал в 6-й главе своего Послания к Эфесянам, отрывок из которой звучит сегодня во время литургии в православных храмах. Давайте его послушаем.

Глава 6.

10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.

11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,

12 потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.

13 Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять.

14 Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,

15 и обув ноги в готовность благовествовать мир;

16 а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;

17 и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

В только что прозвучавшем отрывке апостол Павел ясно сказал, что наша, то есть христианская, брань «не против крови и плоти». Она против «начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Если же приблизить речь святого апостола к современному восприятию, то можно, пожалуй, сказать так: наша война не против людей, она против бесовских сил. Конечно, речь идёт о войне духовной, ведь далее в этом же отрывке апостол подробно описал необходимое для успеха в духовной брани оружие.

Мы знаем, что сам апостол Павел именно так и относился ко всем своим невзгодам — он не винил в них людей. Да, безусловно, воля человека свободна, и есть люди, сознательно избирающие зло, но апостол умел смотреть дальше и видеть истинную причину злобы: она не в людях, она в тех сущностях, которые первыми восстали на Бога, а после своего низвержения они принялись искушать первых людей, отторгнув в конечном итоге их от Бога. Зло не было изобретением Адама и Евы, оно пришло к ним со вне. Соответственно, и все наши дальнейшие грехи, базируясь на нашей свободной воле, представляют собой естественное следствие того первого греха, который Адам и Ева совершили по научению диавола.

Есть и ещё один крайне важный аспект. Христос пришёл, дабы спасти каждого человека. Нет ничего удивительного в том, что бесовские силы со всем тщанием будут мешать делу спасения, они будут восставать на подвижников, они постараются сделать так, чтобы человек в пылу собственной злобы, собственных грехов и помыслить не смел о Христе.

Апостол Павел это всё прекрасно понимал, а потому он боролся не с людьми. Он, вооружившись истиной, праведностью, верой и словом Божиим, боролся с извечными врагами Бога и человека.

К этому же самому апостол призывал и своих духовных чад. К тому же он призывает и нас.

Пусть же его молитвами Господь Всемилостивый поможет нам видеть наших истинных врагов, которыми, конечно же, люди быть не могут.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Значение помыслов». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с доцентом кафедры филологии Московской Духовной академии архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе фрагментов из собрания «Слов» преподобного Паисия Святогорца говорили о значении добрых и злых помыслов в духовной жизни христианина. Разговор шел о том, как связаны помыслы и страсти, как добрые помыслы могут преображать жизнь человека, а также почему доверие и благодарность Богу — одни из главных добрых помыслов.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов