— «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла...» — помните эти строки, Маргарита Константиновна?

— «Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла...» — помните эти строки, Маргарита Константиновна?

— Конечно, помню. Это самое начало библейской книги Иова.

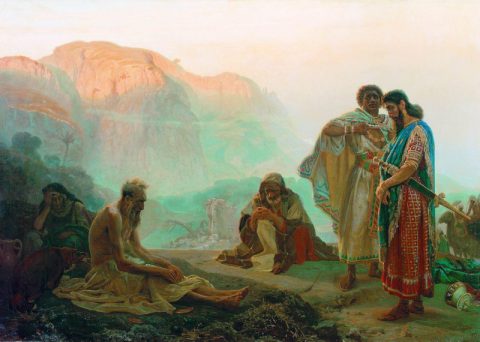

— Почему-то всякий раз, когда я стою здесь, в Русском музее, перед картиной Ильи Репина «Иов и его друзья», у меня в голове звучат именно эти слова. Так странно...

— Что ж тут странного, Андрей Борисович?

— То, что художник изобразил праведника в часы страданий, а мне вспоминается момент, когда на святого ещё не обрушились несчастья. В начале книги он благополучен, здоров, окружён детьми.

— Но процитированные вами строки очень важны для понимания книги Иова. Помогают они осмыслить и картину Ильи Репина, как иллюстрацию к священному рассказу.

— Вы полагаете?

— Посудите сами. По Божьему попущению Иов лишился имущества, потерял своих детей, утратил здоровье. На картине Репина мы видим праведника нагим и несчастным. Он болен проказой, и потому должен держаться подальше от людей. Иов изнемог от страданий. Он сидит на земле в пустынной местности за пределами города и смотрит перед собой невидящим взором. В таком состоянии праведника застали друзья, которые пришли посочувствовать его несчастью.

— Не только посочувствовать, но и призвать Иова к покаянию! Друзья уверены, что страдания он принимает по грехам. А праведник говорит в ответ, что чист перед Богом.

— И Священное Писание свидетельствует, что он прав! Книга Иова с первых строк подчёркивает, что её герой непорочен — и это важно! Ведь недаром Иова называют прообразом Христа, Богочеловека, который добровольно принял страдание и смерть ради спасения людей.

— Друзьям, наверное, было трудно разглядеть праведность Иова за его обездоленностью.

— Это верно! Взгляните на картину Репина. Художник подчеркнул богатство и здоровье друзей Иова. Он тщательно выписал их яркие одежды, многочисленные украшения, холёные лица. Собственное благополучие эти люди воспринимают как благословение Бога, а в страдании друга видят доказательство его греховности. Будто хотят убедить себя — «С нами такого случиться не может, поскольку мы праведны». А праведен-то здесь Иов.

— Илья Репин очень точно передал выражение лиц друзей Иова. Видно, что они сочувствуют страдальцу, но отстранённо, с пьедестала своего довольства. А вот праведность главного героя картины как будто осталась вне изображения. Да и как её изобразишь?

— И всё-таки Репину удалось это сделать! Подлинная праведность — это всегда близость к Богу, как к источнику всякой правды. И художник показал присутствие Господа в виде света, который пронизывает всю картину. Этот свет словно противостоит тьме, накрывшей Иова. Он — ответ на боль праведника.

— Маргарита Константиновна, а ведь верно! Свет на полотне необычный, он играет перламутровыми переливами и преображает изображение. Без него картина была бы мрачной и безнадёжной. Какой удивительный приём нашёл художник. А ведь он, кажется, был совсем молодым, когда создавал это произведение!

— Да. Это 1869 год, то есть Репину здесь всего двадцать пять. Но работая над картиной, он настолько погрузился в изучение книги Иова, что обрёл определённую мудрость. Он понял, что в страдании есть Промысл Божий, есть смысл, не всегда очевидный человеку. Принимая скорби, важно помнить, что Господь рядом, и не терять надежды. Этой мыслью Илья Ефимович и хотел поделиться с людьми.

— И он превосходно выразил её в картине «Иов и его друзья», которая хранится в Русском музее Санкт-Петербурга.

«Снежинка»

Фото: Aaron Burden/Unsplash

Снежинка появляется как бы ниоткуда, из небесной сферы, и есть малое чудо Премудрости Божией. Её форма совершенна в геометрическом отношении, но неповторима. Невесомая, снежинка мгновенно исчезает, если опустилась на тёплую человеческую ладонь. Внимательный глаз и сердце тотчас побуждаются возвести внимание к Создателю и прославить Его — источника красоты и благости, и мира.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды

5 января. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу

Сегодня 5 января. Рождественские святки. О святых, воспоминаемых Церковью в эти дни и их доверии Богу — клирик Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры священник Димитрий Диденко.

Все выпуски программы Актуальная тема

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама

5 января. О вере и доверии Богу на примере Праотца Авраама — настоятель подворья Троице-Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов.

Все выпуски программы Актуальная тема