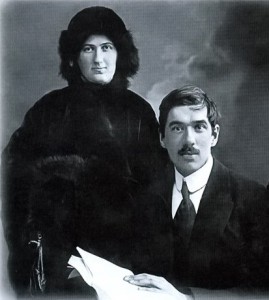

Знаменитый детский писатель Корней Чуковский рос без отца и в молодости всё время чувствовал себя одиноким, брошенным. Но благодаря своей жене, Марии Гóльдфельд, он смог создать собственную крепкую семью и сполна ощутить радость отцовства.

Знаменитый детский писатель Корней Чуковский рос без отца и в молодости всё время чувствовал себя одиноким, брошенным. Но благодаря своей жене, Марии Гóльдфельд, он смог создать собственную крепкую семью и сполна ощутить радость отцовства.

Быть незаконнорождённым в XIX веке означало незавидную судьбу – таких людей не принимали в высшем обществе. Детство Чуковского было нелёгким – отец, занимающий высокое положение в обществе, так и не женился на своей служанке, а у маленького Корнея даже не было отчества. Когда он подрос, то не смог получить образование – из-за происхождения его отчислили из гимназии, а сверстники постоянно смеялись над ним. Когда же молодой Корней, как ему казалось, окончательно разочаровался в справедливости этого мира, в его жизни появилась Мария.

Она работала бухгалтером в маленьком магазинчике, где Чуковский иногда покупал подарки родным и друзьям. Юноша и девушка сразу приглянулись друг другу: он – высокий и удалой, она – красивая и застенчивая. Корнею очень нравилась смущённая улыбка Марии, которая появлялась на её губах каждый раз, когда он пытался рассмешить девушку. А ещё оказалось, что ей совершенно неважно, есть ли вообще у него какое-то отчество…

Любовь между Корнеем и Марией вспыхнула внезапно и, как говорил потом писатель, долго «бушевала». Родители обоих выступили против брака, да и повенчаться по законам того времени Корней и Мария не могли: девушка принадлежала к иудейской вере, а юноша – к православной. Через несколько лет Мария приняла христианское крещение, но друзья и родственники перестали с ней общаться. Девушка огорчалась из-за вынужденной размолвки, но теперь она могла выйти замуж за Корнея…

Свадьбу сыграли в 1903 году. Через несколько месяцев Чуковского, работавшего в газете, отправили с женой корреспондентом в Англию. О такой поездке он мечтал очень долго, это была невероятная малообеспеченного Чуковского возможность посмотреть на заграницу. Но влюблённый Корней не видел вокруг ничего, кроме своей прекрасной жены, и любовался только ею.

Когда через год они вернулись в Россию, в стране уже началось революционное движение, которое со временем привело к трагическим событиям 1917 года. Чуковский с сочувствием воспринял это движение и даже посещал бунтующих матросов броненосца «Потёмкин». В результате писателя арестовали и посадили в тюрьму. Он вышел через девять дней, но взволнованной Марии с новорождённой дочерью на руках показалось, как будто это была целая вечность. Чтобы уберечь своего пылкого мужа от необдуманных поступков, она предложила переехать в деревню Куóккала (сейчас Репино) неподалеку от Петербурга. Корней понимал, что должен заботиться в первую очередь о семье, и согласился увезти жену и ребёнка подальше от революционных событий.

Годы жизни в Куоккале стали самыми счастливыми и плодотворными для Чуковского. Он оценил мудрость Марии, которая отныне стала для него лучшим советником. Она оберегала покой мужа, когда он писал статьи и рассказы, и заботилась о четверых детях, когда Корней был вынужден подолгу отсутствовать дома, чтобы заработать на их пропитание.

Большая семья была отрадой для Чуковского, и он страдал, когда не мог проводить достаточно времени со своими малышами. Он писал в воспоминаниях, что общение с детьми — своими или чужими — было его любимейшим отдыхом. Смерть двух детей – сначала медленное угасание от болезни 11-летней Марии, которой отец посвятил множество сказок, а потом гибель на Великой Отечественной войне младшего сына Бориса – подкосила Чуковского. С утратами ему помогала справляться жена. Зная, как умиротворяюще действует на него работа, Мария подавала ему всё новые и новые идеи для сказок и стихотворений, а ещё предложила поселиться вместе с родственниками, чтобы муж мог чаще встречаться с внуками. Это её идею об издании детской Библии Корней попытается осуществить в 1960-х годах. Мария мечтала, чтобы все дети могли свободно читать Книгу Книг, но так и не дожила до этого момента…

Когда в 1955 году Мария умерла, Чуковский, потерявший одновременно любимую жену, доброго друга и верного помощника – «его милую, его вечную», как он её называл, - был близок к отчаянию. С переживаниями он справился благодаря детям – Чуковский приходил к внукам и правнукам и проводил с ними всё свободное время. Знакомые удивлялись его необычной для пожилого человека резвости, но Чуковский отвечал им строчками собственного стихотворения:

Да к чему бы и жить нам

На этой планете,

В круговороте кровавых столетий,

Когда б не они, не вот эти

Глазастые, звонкие дети.

16 декабря. О подлинном человеческом счастье

14 декабря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужил Божественную Литургию в новоосвящённом храме Святого равноапостольного князя Владимира в районе Крылатское в городе Москве.

На проповеди после богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви говорил о подлинном человеческом счастье.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О жизни и творчестве Людвига Ван Бетховена

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1770 году родился немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен.

О его жизни и творчестве — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема

16 декабря. О творчестве Георгия Свиридова

Сегодня 16 декабря. В этот день в 1915 году родился композитор Георгий Свиридов.

О его творчестве — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема