— Простите, пожалуйста, а можно, я вам покажу свой рисунок?

— Простите, пожалуйста, а можно, я вам покажу свой рисунок?

— Рисунок? Конечно, я с удовольствием посмотрю его! Ты будешь ещё одним автором, с работой которого я познакомлюсь здесь, в Большом дворце Петергофа.

— Вы так долго и внимательно рассматривали акварель Василия Садовникова, что я решила с вами поделиться. Вот, посмотрите, я скопировала её.

— Ну-ка, ну-ка! Что ж, замечательно получилось! Особенно тебе удались пушистые ели. И я вижу, ты даже дополнила картину «Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе». У автора повозка только ожидает седоков, а у тебя царь уже сидит в экипаже, да еще в короне!

— Но ведь он жил в этом дворце? Значит, и кататься мог поехать?

— Летом 1852 года, когда была написана картина, императорская семья действительно жила в Петергофе. И хотя художник не дает прямого ответа, совершат выезд Романовы, или кто-то из придворных, многие детали указывают на то, что экипаж предназначен для Николая Первого или его супруги Александры Федоровны. Это и оживление прохожих у парадного подъезда Большого дворца, и упряжка из четырёх лошадей, запряженных цугом, и всадники, которые приготовились её сопровождать — их называли форейторами. Обрати внимание — Садовников выписал все эти подробности тончайшими штрихами и сохранил прозрачность акварели. Чтобы в точности повторить такую работу, нужно много учиться.

— Мне мама в художественную школу ходить не разрешила, сказала, что это бесперспективно. Не стать мне великим художником. Так и буду чужие картины перерисовывать.

— Между прочим, неплохой способ натренировать руку и глаз. Василий Семёнович Садовников именно так и учился рисовать — раскрашивая чужие гравюры и литографии.

— Раскрашивал? Как маленький? Его тоже родители в художественную школу не отдали?

— Родители Василия не имели возможности дать ему образование. Они были крепостными крестьянами и зависели от барыни, княгини Натальи Голицыной. А она славилась своим крутым нравом! Её побаивались не только слуги, но и близкие родственники. Сын Натальи Петровны, Дмитрий Голицын, даже будучи уже московским генерал-губернатором, не осмеливался перечить маменьке. Но в одном он сумел настоять на своём. Заметив у крепостного мальчика талант к рисованию, Дмитрий Владимирович стал его покровителем. Он и снабжал Василия литографиями для копирования и раскрашивания, карандашами и красками.

— Почему же князь не отдал мальчика учиться?

— Крепостной был собственностью его матери. Лишь после смерти княгини, в 1838 году, Дмитрий Голицын дал Садовникову вольную.

— Василий тогда уже взрослый был?

— Да, на тот момент Садовникову исполнилось тридцать восемь. В этом зрелом возрасте он подал прошение в Императорскую академию художеств о присвоении звания свободного художника.

— Свободного — значит, не крепостного?

— Нет, здесь речь о другом. В Академии существовала система классификации художников. По окончании обучения ученикам присваивался определённый уровень, или класс. А самоучки могли рассчитывать только на звание «неклассного», или, по-другому, свободного художника. Его и получил Василий Садовников за работу «Интерьер парадной лестницы Академии художеств».

— А «Придворный выезд» он когда написал?

— В 1852 году. К этому времени Садовников уже был широко известен и популярен, как пейзажист и художник интерьеров. Литографии и акварели Василия Семеновича украшали не только комнаты в мещанских и купеческих домах, но и дворянские гостиные. Слава Садовникова достигла царской семьи, по высочайшим заказам он писал внутренние пространства императорских дворцов и усадеб, запечатлевал различные события придворной жизни — вот как на этой картине.

— Какая успешная карьера! Повезло! У меня так никогда не получится!

— Знаешь, мне кажется, творчество и карьера — это в определённом смысле антонимы. В детстве и юности Василий Садовников стремился реализовать свой дар, не страшась гнева суровой барыни. И в зрелые годы писал не ради денег и славы, а по потребности души.

— Для себя рисовал?

— Для людей! Таланты нам даются от Бога, чтобы мы делились ими друг с другом. Если будешь помнить об этом, то непременно станешь настоящим художником!

«Картину Василия Садовникова «Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе» можно увидеть в Государственном музее-заповеднике «Петергоф».

Порадовать детей из малоимущих семей в рамках акции «Мечта на Рождество»

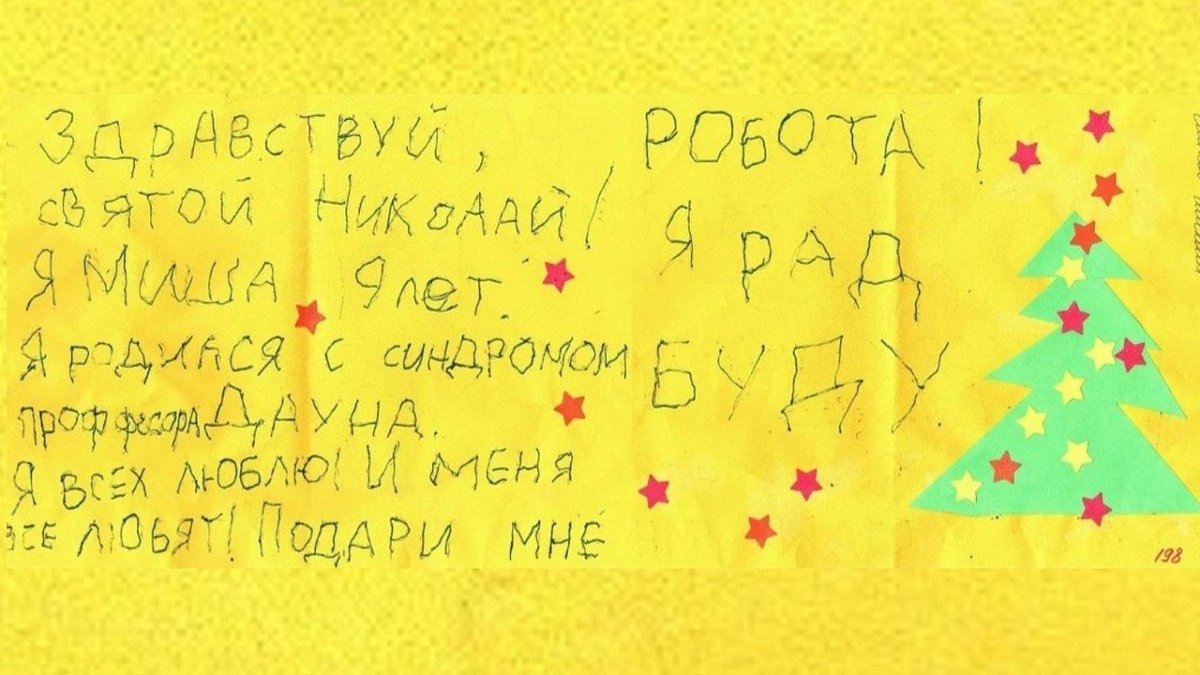

Перед Новым годом и Рождеством в православной службе помощи «Милосердие Казань» работает настоящая праздничная почта. В рамках акции «Мечта на Рождество» сюда со всего Татарстана стекаются письма с пожеланиями от детей, чьи семьи находятся в трудной ситуации. Многие из них адресованы святому Николаю Чудотворцу, ведь он любил ближних и посильно помогал нуждающимся. Дети искренне верят в чудо и в то, что их просьбы по молитвам святого Николая не останутся без ответа. Сотрудники православной службы «Милосердие Казань» стремятся сделать так, чтобы радость вместе с подарками пришла в каждый дом.

Ваня и Маша Долговы мечтают о коньках и удобном кресле для учёбы. Дети из большой семьи Коноваловых очень ждут велосипед — один на всех, для общих игр и веселья. Маленькая Кира попросила в подарок набор парикмахера, а её старший брат Даниил — наушники.

Всего подарков ждут почти 700 детей. И если вы хотите совершить для кого-то из них доброе дело, присоединяйтесь к акции «Мечта на Рождество». Сделать это можно по-разному. Например, поддержать общий денежный сбор на сайте службы «Милосердие Казань». Самостоятельно исполнить пожелание конкретного ребёнка, либо помочь в подготовке и доставке подарков. Больше узнать о рождественской акции и всех вариантах участия в ней можно на сайте службы. Наполним эти предпраздничные дни добром и милосердием!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Поможем детям и взрослым добраться до места лечения

«Билет, надежда, жизнь» — так называется проект фонда «Мои друзья». Он создан в поддержку тех, кто нуждается в медицинской помощи, но не имеет возможности добраться до места лечения и реабилитации.

10-летний Кирилл вместе с семьёй живёт в городе Нижний Тагил. В силу болезни многие действия даются подростку сложнее, чем другим. Ежедневно своим трудом, терпением и упорством Кирилл подтверждает, что он — настоящий отважный боец, который изо всех сил стремится к нормальной самостоятельной жизни. К примеру, раньше он не мог ходить, а сегодня делает шаги с поддержкой.

Кирилл учится во втором классе, правда пока дистанционно. Но когда он будет уверенно стоять на ногах, у него появится возможность ходить в школу вместе со всеми.

По рекомендации врачей Кирилл проходит реабилитацию несколько раз в год. Каждая поездка для него — это шанс стать более здоровым и крепким. На оплату лечения и проезда у родителей уходит много средств, и билеты на поезд или самолёт от фонда «Мои друзья» для них — большая помощь.

В рамках проекта «Билет, надежда, жизнь» фонд запустил акцию. Вы можете принять в ней участие и подарить «мили надежды» детям и взрослым, которые спешат на лечение. Арифметика простая: каждые 10 рублей — 1 миля пути. На странице акции есть возможность увидеть сколько примерно миль составляет дорога из разных регионов России до Москвы, куда чаще всего необходимо попасть подопечным. Каждый шаг, каждый перевод, каждая миля — часть большого пути к жизни.

Поддержите акцию и подарите людям возможность вовремя добираться до места лечения!

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«С.С. Аверинцев». Егор Агафонов

Гостем программы «Светлый вечер» был редактор издательства Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Егор Агафонов.

Разговор шел о знаменитом филологе, культурологе Сергее Сергеевиче Аверинцеве, о его приходе к Богу в советские годы и как своей работой он начал свидетельствовать о Христе. Его открытые лекции были наполнены христианскими смыслами и собирали полные аудитории. У него было благословение произносить проповеди в храме, к ним он тщательно готовился и они также вызывали большой интерес. Кроме того, мы говорили о идущей сейчас работе по изданию полного собрания сочинений С.С. Аверинцева.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер