— Просто поразительно! Вы посмотрите на эту картину — как изменилась Кострома с середины девятнадцатого века! Сколько раз бывала в этом музее, и в первый раз заметила такое яркое свидетельство о городском прошлом.

— Просто поразительно! Вы посмотрите на эту картину — как изменилась Кострома с середины девятнадцатого века! Сколько раз бывала в этом музее, и в первый раз заметила такое яркое свидетельство о городском прошлом.

— Это вы мне?

— Конечно. Здравствуйте! Меня Людмила Сергеевна зовут.

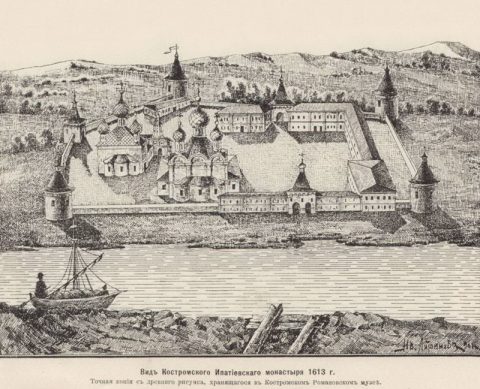

— Очень приятно, а я Андрей Борисович. Понимаю вас. Контраст между пейзажем Никанора Чернецова «Вид Ипатьевского монастыря» и современной панорамой этих мест в самом деле впечатляет. На картине нет ни современной застройки, ни мостов.

— А вы можете найти на картине, как на карте, где мы сейчас находимся?

— Попробую. Значит, слева художник изобразил монастырь. Вдали виднеется храм Спаса на Запрудне. На правом берегу — Кремль. Думаю, наше нынешнее местоположение — где-то за его стенами. Но только здания Романовского музея, в котором мы с вами находимся, тогда ещё не было.

— Правда? А когда его построили?

— В 1913 году, к трёхсотлетию правления Романовых. Двухэтажный особняк в стиле древних русских теремов предназначался для хранения экспонатов, связанных с историей царской династии. Он входил в комплекс, представляющий Кострому как колыбель дома Романовых.

— А я слышала, что колыбелью дома Романовых называют Ипатьевский монастырь...

— Да, именно эта обитель была истоком новой царской династии и подарила свой статус городу.

— Это связано с тем, что монастырь основал кто-то из Романовых?

— Нет, основал его влиятельный вельможа Золотой Орды, татарский мурза Чет. Это было ещё в четырнадцатом веке. Чет тяжело болел. Однажды, направляясь в Москву, он остановился на отдых у стрелки рек Волги и Костромы, и увидел во сне Пресвятую Богородицу и священномученика Ипатия. Очнулся в добром здравии. В благодарность за исцеление построил на месте чуда храм, вокруг которого и образовался монастырь.

— А про Чета ещё что-нибудь известно?

— Татарский вельможа принял Крещение с именем Захария. В его роду в пятом поколении родились два брата — Фёдор Иванович Сабур и Иван Иванович Годун. Они стали родоначальниками знаменитых дворянских родов Сабуровых и Годуновых. Представители этих фамилий на протяжении столетий оставались попечителями Ипатьевского монастыря.

— А причём же здесь Романовы?

— В годы Смутного времени семнадцатого века в Ипатьевском монастыре скрывался от преследования поляков-интервентов шестнадцатилетний боярин Михаил Романов. В 1613 году Земский собор в Москве избрал этого юношу из древнего рода на царство. Сюда, в Кострому прибыло Великое посольство, чтобы известить Михаила о воле народа. И вскоре юный Романов взошёл на Престол. С тех пор ни он, ни его потомки не оставляли попечения о Костромской обители. По указу Михаила Фёдоровича Романова монастырь обнесли высокими стенами с двумя воротами и тремя башнями. Видите, как эффектно выглядят они на картине Никанора Чернецова?

— Соглашусь. Смотрела бы и смотрела. Спасибо художнику — он так тщательно выписал каждую деталь на картине.

— Вы верно заметили — Никанор Чернецов и его брат Григорий, тоже художник, были прилежными документалистами. Они постарались оставить свидетельство о России в пейзажных зарисовках почти фотографической точности. Ещё в молодости братья совершили путешествие по Волге, и плодом странствия стали многочисленные этюды. На основе тех набросков Никанор Григорьевич уже в зрелом возрасте, в 1859 году, написал картину, которую мы с вами видим перед собой.

— Интересно получается — стоишь в музее перед картиной, и в то же время переносишься и в пространстве, и во времени. И так светло на душе!

— Есть художественные полотна, в которых мгновения отечественной истории подсвечены любовью художника к Родине. Созерцать их и отрадно, и поучительно. «Вид Ипатьевского монастыря» Никанора Чернецова — как раз из этого ряда.

«Картину Никанора Чернецова „Вид Ипатьевского монастыря“ можно увидеть в Романовском музее Костромского государственного историко-архитектурного и художественного заповедника».

31 декабря. О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений

В 10-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Жертвами каждогодно напоминается о грехах».

О духовном смысле ветхозаветных жертвоприношений — игумен Назарий (Рыпин).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О подвиге преподобного Даниила Пустынника

Сегодня 31 декабря. День памяти преподобного Даниила Пустынника, жившего в Румынии в пятнадцатом веке.

О его подвиге — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема

31 декабря. О духовных итогах прошедшего года

Сегодня 31 декабря. Последний день 2025 года.

О духовных итогах прошедшего года — протоиерей Василий Гелеван.

Все выпуски программы Актуальная тема