В гостях у Дмитрия Володихина был доцент Литературного института имени Горького, поэт Сергей Арутюнов.

Разговор шел о личности, судьбе и литературном творчестве писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Дмитрий Володихин:

— Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера, в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я — Дмитрий Володихин, и сегодня мы с вами поговорим о судьбе и трудах одного замечательного писателя-фронтовика — Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Человек, бесспорным девизом которого было говорить правду, сколь бы тяжёлой, сложной она ни была. И для того чтобы творчество Кондратьева осветил нам человек, знающий фронтовую прозу, мы пригласили к нам сегодня главного редактора портала «Правчтение», известного поэта, критика, Сергея Сергеевича Арутюнова. Здравствуйте!

Сергей Арутюнов:

— Здравствуйте!

Дмитрий Володихин:

— И первый вопрос традиционен. Когда в центре нашего внимания историческая личность, а Кондратьев и по уровню известности, и по уровню влияния на умы — это полновесная историческая личность. Мы просим своего рода визитную карточку, две — три фразы, то что нашим радиослушателям, по идее, должно приходить в голову, когда начинается разговор о Кондратьеве и его литературных произведениях.

Сергей Арутюнов:

— Вячеслав Леонидович, это автор уникального жанра, образованного всего двумя-тремя людьми в советской прозе, я называю это даже не лейтенантской прозой, а солдатской правдой. Вот солдатская правда — это высшее достижение, которое мог вынести фронтовик из того, что он мог вынести из войны. Это высшее достижение, это превыше даже больших стратегических эпопей, где выдаются развёрнутые картины, панорамы, это человек, который пришёл к абсолютному признанию в писательских кругах, когда ему было 59 лет, это очень поздно и для 20 века, и вообще. Это человек, который был на редкость скромен, его слава абсолютная не цвела какими-то госпремиями, он получил всего три премии, три, причём маленьких, это от московского комсомола, от журнала «Дружба народов» и ещё какую-то, ну это вот такой малый венец этих наград. Человек, который, не бравируя ни тем, что он вынес, ни тем, что он написал, он так и ушёл от нас вот в этих самых погонах рядового, буквально, хотя звание у него было, конечно, выше.

Дмитрий Володихин:

— Ну, что ж, резюмируем. Солдатская правда, звучащая из уст человека скромного и вместе с тем очень много перенесшего. Вы упомянули, что этот жанр или, как бы сейчас сказали, формат фронтовой литературы, которую раньше называли лейтенантская проза, впоследствии солдатская правда, по вашим словам, состоит из 2-3 людей. Вячеслав Кондратьев, Виктор Курочкин, возможно Юрий Бондарев, или вы кого-то ещё имели в виду?

Сергей Арутюнов:

— Ну, наверное, Виктора Петровича Астафьева я имел в виду, в «Прокляты и убиты», когда он окончательно обращается к рядовому составу и пишет буквально из глаз, «вид из глаз», как это называется в компьютерных играх, это прям от лица буквально младшего сержанта.

Дмитрий Володихин:

— Ну прежде всего первая часть «Лагерь», да? Действительно, мало кого можно добавить.

Сергей Арутюнов:

— Мало.

Дмитрий Володихин:

— Там «Северная корона» или даже книги Стаднюка — это несколько не в ту степь.

Сергей Арутюнов:

— Не в ту, не в ту.

Дмитрий Володихин:

— Давайте обратимся к тому, кем пришёл Вячеслав Леонидович на войну, какова была его предвоенная судьба, насколько я помню, война до такой степени выжгла эту личность, до такой степени прошла через неё огненным рубежом, что буквально всё изменила в этом человеке, но вот с чего всё начиналось?

Сергей Арутюнов:

— Началось всё в 1920 году, Полтава, Украина, семья там мирно совершенно живёт, рождается сын, и, казалось бы, как можно мирно жить в 20-м году в Полтаве? Это же рядом гуляет Махно, какие-то банды, разумеется, семья скоро подаётся туда, где более-менее власть есть.

Дмитрий Володихин:

— А что за семья? Крестьяне или ...?

Сергей Арутюнов:

— Да нет, довольно образованные люди, мать работала учительницей русского и литературы, насколько я помню. Настоящий народный интеллигент

Дмитрий Володихин:

— Представитель образованного класса.

Сергей Арутюнов:

— Отец тоже просто токарь, плотник или слесарь, рабочий класс, как любили писать. Это интеллигенты, они поняли, что не будет лишним, если будет хоть какая-то твёрдая власть, ну не к Врангелю в Крым, а к власти, которая была им близка, и они поехали в Москву, и мальчик вырос в Москве и никакой Полтавы, видимо, и не помнил толком. Нет там ничего из полтавского, это как я, например, в Красноярске родился...

Дмитрий Володихин:

— Вы имеете в виду в его творчестве не видно?

Сергей Арутюнов:

— Да, абсолютно. Это москвич природный, кровяной москвич, для которого Сретенка, Таганка, все эти места, любой переулок, это с нежностью всё перечисляется, потому что это есть воздух, которым мы все дышим. С нежностью это проходит, например, в романе «Красные ворота», кстати, поэтому так и названо, топоним московский. В 38-м году ему 18. 18 лет, а это возраст призыва и удивительным образом, пересекая всю страну, срочную он служит на Дальнем Востоке, 2 года.

Дмитрий Володихин:

— В местах немирных!

Сергей Арутюнов:

— В местах немирных, да! Гарнизон гигантский держался там не просто так, потому что ось всё-таки Германия, Италия и Япония, милитаристская Япония была довольно сильной угрозой нам.

Дмитрий Володихин:

— Ну были бои на Хасане, на КВЖД, на Халхин-Голе. Как-то это затронуло его или прошло стороной?

Сергей Арутюнов:

— Свидетельств не сохранилось, срочная — это был резерв, может быть, действительно срочников берегли, но к исходу 40-го года, когда проходят вот эти вожделенные два года, получается так, что в делении на срочку и кадровых уже Вячеслав Леонидович попадает всё-таки в кадровые, потому что уже первые идут звания. Он постепенно приобретает себе если не звёздочки, то лычки. Обстрелян он или не обстрелян, к 41-му году он ещё не успел демобилизоваться, их перебрасывают сюда.

Дмитрий Володихин:

— Вопрос, который далеко не всем сейчас будет понятен. Срок службы, ну допустим, я отслужил в конце 80-х два года срочной, именно тогда ввели один год срочной, до этого было гораздо больше, служили дольше, поэтому разные поколения откликаются на то, что его ещё не демобилизовали: кто-то пониманием, кто-то удивлением. Сколько вообще тогда служили? Вот он в 38-м году попал в армию и...?

Сергей Арутюнов:

— Ну, наверное, это были два года, два года обучения воинской учётной специальности, потом многих уговаривали пойти в сержантскую школу, остаться, потому что люди привыкали к месту. Очень многие оставались, потому что чувствовали, что армия их не выдаст и не сдаст. Голодное время, кстати говоря, ещё была свежа память о поволжском голоде, вообще всех этих катастрофах крестьянских, и мозговитые парни из деревень, из городов предпочитали остаться, если у них было здоровье, если они не были дистрофиками.

Дмитрий Володихин:

— То есть Кондратьев принял армию, и он решил остаться там после срочной службы.

Сергей Арутюнов:

— Я думаю, было им принято такое решение, хотя в его биографии это не очень отражается, но, видимо, он пошёл учиться на офицера. То есть это начиналось, как и сегодня, сержантская школа, младший командный состав и так далее, так себе после срочной ребята за год-за полтора добывали звёздочки лейтенантские, вот именно так.

Дмитрий Володихин:

— Кто он в 41-м году? Сержант или уже офицер?

Сергей Арутюнов:

— Он уже прибывает в качестве заместителя командира взвода, это не ниже сержанта, это лейтенант. Когда уже заканчивается один из страшных эпизодов, у него убивают командира роты. Командир роты убит на поле боя, в атаке. Кто принимает командование? Он был старшим, значит, командир роты — это не меньше лейтенанта, Кондратьев принимает роту. Потому что кто-то должен немедленно эту атаку продолжить. Он принимает роту. Это очевидно, если ему задним числом присвоили, в этом страшного ничего нет.

Дмитрий Володихин:

— Задним числом присвоили звание лейтенанта, да?

Сергей Арутюнов:

— Вы знаете, вот надо сопоставить документы, кем он приехал, то есть заместитель командира взвода, это, конечно, сержантская должность. Если ему потом выправили, как майор Гагарин сошёл уже подполковником или майором он там сошёл в Шереметьево или во Внуково на звёздную дорожку, а полетел-то он капитаном.

Дмитрий Володихин:

— Ну во время войны бывало так, что сержанты и старшины командовали взводами, в этом не видели ничего особенного. Боевые действия, моментально люди выходят из строя, надо кому-то заменять. Так и Кондратьеву пришлось, но с чего он начинал войну? То есть в его творчестве постоянно прослеживается самое, наверное, трудное, самое страшное направление — Ржевско-Вяземское. Но он ведь не с начала войны, где он в 41-м, где он в 42-м? Когда он попадает в эти свои гиблые места?

Сергей Арутюнов:

— Когда только армии пришли в движение на Дальнем Востоке, они, видимо, долго ещё соображали, какие части отправить. Ещё долго речь не доходила до сибирских дивизий, которые отбивали московскую атаку на город, сибирские дивизии подтянулись где-то в октябре-ноябре, имеется в виду резерв сибирский.

Дмитрий Володихин:

— Это отчасти миф, что только сибирские дивизии, собирали из Средней Азии, с русского Севера, и Пермского края и в том числе из Сибири и Дальнего Востока. И с Дальнего Востока не очень охотно, потому что японская угроза не была ещё снята.

Сергей Арутюнов:

— Я думаю, это был движущийся резерв, они очень медленно ехали, буквально, несколько месяцев у них была, наверно, эпопея как у эвакуированных, то есть доехать до Кургана можно было через два с половиной месяца и то через Нижний Новгород. Я имею в виду пути эвакуации из Москвы. Такая же эпопея, наверно, они стояли на станциях бесконечно. Это описано в «Силижаровском тракте», дорога на фронт, она бесконечна. У Астафьева описана дорога на фронт, не все доезжали, то есть до того доходило, что зимние месяцы 41-го и первые месяцы 42-го — это только занимала дорога.

Дмитрий Володихин:

— Ну голодные, холодные месяцы, многие солдаты не выдерживали, умирали или оказывались в санбатах уже совершенно недееспособными. Ну вот давайте так, мы застаём Вячеслава Леонидовича по дороге на фронт, свершится, может быть, самое главное в его жизни помимо собственного литературного творчества. Для того, чтобы предварить его пребывание на фронте, мы сейчас поставим песню из фильма «Командир счастливой «Щуки» «Давным-давно была война».

Звучит песня.

Дмитрий Володихин:

— Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера, в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и Сергей Сергеевич Арутюнов, главный редактор литературного портала «Правчтение», известный поэт, критик рассказывает нам о писателе-фронтовике — Вячеславе Леонидовиче Кондратьеве. Мы уже затронули некоторые эпизоды из боевой судьбы, давайте попробуем сейчас посмотреть на всё это с самого начала, со старта пребывания Кондратьева на фронте. Ему повезло попасть в одно из самых сложных мест на всём русско-немецком фронте.

Сергей Арутюнов:

— Основной эпизод был связан с двумя населёнными пунктами. Есть книга у Вячеслава Леонидовича, которая так и называется «На поле Овсянниковском». Это Овсянниково и это деревня Паново, такой уголок русской земли, это около Ржева. И вот там был разыгран очередной акт ржевской драмы, которая отняла у нас по разным подсчётам даже не хочется говорить сколько людей, сколько сотен тысяч людей она отняла у нас и у немцев.

Дмитрий Володихин:

— Ну сейчас речь уже идёт о миллионе.

Сергей Арутюнов:

— Да, идёт речь, некоторые, очень ретивые подсчитыватели этот миллион увеличивают до миллиона двухсот, но нам это уже здесь, наверно, не совсем важно слышать цифры, когда мы уже понимаем порядок этой цифры. Это на языке маршалов цена. Обычно цена объявлялась за Варшаву, Прагу, Кенигсберг, Берлин. Сколько будет стоить, да? Взятие Киева, форсирование Днепра.

Дмитрий Володихин:

— А тут за городок Ржев.

Сергей Арутюнов:

— А тут за городок Ржев, из пяти с половиной тысяч домов городка Ржев к исходу осталось 317 или 315 домов. Это сложно было назвать домами, поскольку жить в них всё равно было нельзя. О деревне Овсянниково сказано следующее в скобках: «Ныне не существует». То есть то место, которое несколько раз навалом брали красноармейцы, превратилось в руины, и жители, которые после войны уже начали стекаться, боязливо смотреть: а что же там, собственно, осталось, они поняли, что жить они там не будут больше.

Дмитрий Володихин:

— Да, наверное, страшновато было жить, когда там поле костями засеяно и кровью полито.

Сергей Арутюнов:

— Там не просто поле, когда Вячеслав Леонидович вспоминал, а вспоминали и некоторые его даже не однополчане, а сослуживцы из других частей. Они описывают такие картины, которые в художественную литературу не попадают. Я могу привести один пример, но мне даже боязно, что вот это светлое радио, понимаете?

Дмитрий Володихин:

— Ну я думаю, светлое они или несветлое, правды-то у нас никогда не чуждались.

Сергей Арутюнов:

— Тройной слой тел, усеянных паразитами, если дул ветер или какой-то осколок попадал в эти тройные слои, то разведчики, которые ползли четвёртым слоем, пытаясь ещё наступать, они содрогались, потому что в них всё это попадало. Вынести это мог человек крепкой крестьянской закалки, закрывши слух, уши, потому что вперемешку лежали и наши, и немцы, и ползти по ним, внутренне не содрогаясь, было нельзя. Ну никакой нормальный человек этого не вынесет, но они лежали там несколько месяцев, представляете, во что это всё превращалось, это называлось «долиной смерти», «роща смерти», «холм смерти». Деревня Овсянниково — это притча, которую рассказывает нам Вячеслав Леонидович, поле обстреливалось не с одной стороны деревни Овсянниково, а с трёх сторон, это огонь не какой-то кинжальный, навесной, он сплошной. Поддержка артиллерии была такая: у артиллеристов в батареях было по 3-4 снаряда, они берегли их для того, чтобы блокировать возможную контратаку танковую немцев. Никто не стрелял, пехоте давалось несколько танков, 2-3 на взвод, но не так это было, как показано в наших замечательных фильмах: идёт танк, а за ним следует пехота. Нет, танки следовали сзади, их подбивали практически сразу, потому что у немцев была великолепная артиллерия, пристреленная. Не было авиации совершенно, никакой авиаподдержки не было, никаких бомбовых ударов, у немцев она была, рамы летали, всякие селёдки Хейнкеля, всё это пикировало наши позиции, когда 132 стрелковая бригада вышла на позиции после недельного, буквально, марша, потому что железные дороги туда не подходят, это глушь. По снегу, мимо сожжённых, раздолбанных полностью деревень, где было нечего взять. После недели изнурительного марша уставшие люди пришли на позицию.

Дмитрий Володихин:

— Да ещё к тому же голодные, потому что пища всегда запаздывала.

Сергей Арутюнов:

— Не было еды, она не то что запаздывала, её вообще забывали к ним подвозить, никаких полевых кухонь. Они пришли в заснеженный лес, мокрый, единственное, что они смогли сделать перед атакой, которая должна была последовать через несколько часов, это уставшими ободранными руками обломать лапник. Зачем они это сделали? Чтобы сделать маленькие, как у пионеров-школьников, шалашики, чтобы укрыться от ветра. В этих шалашиках единственное, чего было вдоволь — это махорки, ни хлеба, ни сухарей, ни концентратов, ни масла, ничего подобного у них в карманах не было, даже семечек не было. Они сворачивали толстые цигарки и бесконечно вдыхали в себя дым, испытывая сладостное ощущение в горле, как будто оно наполняется, как будто что-то проглатывает, иллюзия хлеба. Наутро погнали, сначала пошёл один взвод, потом второй, потом пытались коллективную атаку, эти атаки продолжались несколько недель, к исходу первой смены из 150 человек роты у Вячеслава Леонидовича оказалось под рукой 15 человек.

Дмитрий Володихин:

— 9 из 10 легло.

Сергей Арутюнов:

— Да, кстати говоря, точно. Все остальные были убиты. Кто остался, были легко или как-то контужены, ранены, они оставались в строю, это был факт. Эпизод, описанный в его повести «Искупить кровью». Одна из атак. «Дуриком взяли», говорит один из бывалых солдат солидного возраста, ему очень хорошо за 40, если не за 50. Тогда брали и таких, это, как знаете, суворовский чудо-богатырь. Дуриком взяли, быстро как-то перебежали, немцы слабину дали, к ночи разворот, контратака и людей, безумно уставших, неспящих, потому что они боятся спать, ну хоть как-то покемаривших, как выражаются солдаты, выбивают из этой деревни, немногие добираются до своих под сплошным миномётным огнём, всё пристрелено. Как-то рвами, канавами удаётся нескольким выбраться. В строй встаёт примерно 27-30 человек, выходит командир батальона, бритый, сытый, прекрасный человек, у которого приказ.

Дмитрий Володихин:

— Несколько нетрезвый, насколько я помню по тексту.

Сергей Арутюнов:

— Да, он принял немного перед тем, поскольку он понимал, чего будет стоить ему сказать этим людям, чтобы они через 20 минут разворачивались и шли брать деревню назад. У примерно 150-200 немцев, которые только что туда пришли на свои позиции, в свои же вырытые окопы. Я забыл упомянуть о том, что в этом снежном лесу у наших окопов не было, ни блиндажей, ни крытых окопов, ничего.

Дмитрий Володихин:

— Ну итог. Сколько оставался в строю Вячеслав Леонидович Кондратьев в таких условиях, которые он описал с точностью, можно сказать, фотографической? Сколько он там продержался?

Сергей Арутюнов:

— У него было только одно лёгкое ранение, после которого его отправили всё-таки в Москву, все эти эпизоды тоже тотально описаны в повести «Сашка», которое, собственно, и всколыхнуло всё писательское сообщество в 79-м году, когда она была напечатана.

Дмитрий Володихин:

— А она, надо сказать, по сравнению с остальными ещё легче. Там Вячеслав Леонидович пожалел читательскую аудиторию, многих вещей не договорил до конца.

Сергей Арутюнов:

— Хотя и без этого понятно, что легко раненые солдаты, которых должны были бы, как мы привыкли у американцев, только начинается стрельба, немедленно эвакуируйте нас отсюда, да? Вертушки и так далее. Легко раненый солдат Сашка, с повреждённой рукой, постоянными болями, буквально сотни километров своим ходом идёт в тыл, никто не помогает ему и практически никто не кормит.

Дмитрий Володихин:

— И он вынужден выпрашивать еду.

Сергей Арутюнов:

— Он вынужден со своими товарищами выпрашивать еду в хатах. Причём в какой хате встретят нормально отнесутся: а у нас для вас, солдатиков, отступающих котёл есть, здесь мы собираем, ну какая-то богатая деревня более-менее. Кладут спать, кормят картошкой. А иной раз и гонят. Бывало и так, а что вы отступаете?

Дмитрий Володихин:

— Сами виноваты.

Сергей Арутюнов:

— Горькое слово могли сказать.

Дмитрий Володихин:

— Насколько я понимаю, он там несколько месяцев провёл.

Сергей Арутюнов:

— Ранение лёгкое, его отправляют в Москву, он там несколько недель находится на излечении. Я напомню этот эпизод, это потрясающе совершенно, это другой мир, это мир народа. Солдат лейтенант Володько, который будет в «Красных воротах» уже демобилизованным после войны, открывает дверь своей московской квартиры, мать бросается к нему и спрашивает: «Ранен?», он говорит: «Да». «Какое — лёгкое или тяжёлое? «Лёгкое». И она заливается слезами, значит ненадолго. Представляете, какой уровень, это совершенно не похоже на бравурную эпопею, когда солдат, настоящий красный воин, он бы жалел о том, что у него лёгкое ранение, он бы рвался на фронт, это другое сознание. Это от народа, от земли, от корней.

Дмитрий Володихин:

— Ну, видимо, настоящая война не очень похожа на брызги шампанского. Ну и вот Кондратьев оказывается в Москве. Какое-то время его лечат и опять отправляют на фронт. Но, по-моему, уже не в строевые части. Или опять он попадает в пехоту?

Сергей Арутюнов:

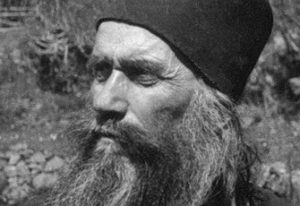

— Обязательно в пехоту, это его специальность, на фотографиях, которые можно видеть, это бравый человек, в будёновке, кстати говоря, ещё в той. Он смотрит, и у него уже офицерский взгляд, вот это замечательная на его фотографии, когда человек уже встаёт над собой, и он понимает, что это его работа, профессия. Вот в этот момент был сделан этот снимок. Он уже командир. Его ранение второе следует только через год, и уже после этого ранения он оказывается небоеспособным, а дальше...

Дмитрий Володихин:

— И воевал он опять-таки на том же самом Ржевско-Вяземском выступе, который советские войска три раза по-настоящему атаковали и три раза так и не смогли взять, только отобрали часть территории у немцев. Потом немцы просто вынуждены были под общим давлением на всём фронте.

Сергей Арутюнов:

— Им, по-моему, даже в тыл заходили, они просто опасались, что кольцо замкнётся, потому что с двух сторон они были уже обложены калининским и западным фронтом, войсками, эта линия очень долго не сдавалась, то есть какое-то мажино, или там голубая линия буквально, как будто в этих лесах было за что держаться, а сколько атак?

Дмитрий Володихин:

— Ну пересечённая местность, речушки, болота, овраги.

Сергей Арутюнов:

— Вот именно, это практически русский север, пусть никто иронически не ухмыляется, особенно из наших уважаемых ленинградцев, что тоже мне, нашли тоже север. Север, Господа! Сосны, песок, болота.

Дмитрий Володихин:

— Не жарко. Ну хорошо. 43 год. Вячеслав Леонидович получает тяжёлое ранение и уже не может быть в строю, он действительно уже с офицерскими звёздами отправляется на нестроевую службу. Он успел получить какие-то награды?

Сергей Арутюнов:

— У него по итогу всего, вместе с юбилейными их 10. Вообще за отвагу он получает, потому что это действительно отвага. Он с этим самым пистолетом в руке, тут не уточняется с каким, но мы-то с вами понимаем с каким, это не его офицерский пистолет.

Дмитрий Володихин:

— С трофейным, скорее всего.

Сергей Арутюнов:

— Конечно! Он с вальтером, который он в рукопашной, наверное, схватке отобрал, ну ведь мало какой солдат пожертвует офицеру своему трофейный, он его лучше утаит. С трофейным вальтером, доставшимся ему в рукопашной схватке, это описано в «Сашке», он поднимает в атаку роту, здесь получает ранение, атака оканчивается успешно, поэтому наградные документы уходят и...

Дмитрий Володихин:

— Дорогие радиослушатели, может быть, это страшно, может быть, это дико, но тем не менее вздохнём спокойно за нашего героя, его, слава Богу, ранило тяжело, его теперь не бросят в самое пекло, он, может быть, к концу войны останется жив, ему повезло. Напомним, это светлое радио, радио «Вера, в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы ненадолго прерываем разговор, чтобы буквально через минуту вновь продолжить нашу беседу.

Итак, Кондратьев остался жив, но не оставил службу, какое-то время он ещё был в войсках, по-моему, на железнодорожном транспорте.

Сергей Арутюнов:

— Да. Это уже железнодорожные войска, более-менее, как считается, ну хотя бы не пехота. Можно вздохнуть действительно глубоко. Это не пехота, это люди, которые тогда в штурмовых частях наводили переправы понтонные. Но когда ты остаёшься в тылу действующей армии, ты просто ремонтируешь то, что взорвано и искалечено. Надо понимать, что такое была эта Ржевская операция, немцы держали в руках не просто какой-то клочок земли русской.

Дмитрий Володихин:

— Железнодорожные узлы.

Сергей Арутюнов:

— Два железнодорожных узла крупнейших. Перерезание этих узлов грозило разрывом полностью отношений двух столиц: Ленинграда, который и так был в блокаде, я напомню, и Москвы, которая была под угрозой взятия. То есть нарушается сообщение северной и южной столицы, это буквально катастрофа, поэтому этот выступ стремились устранить любыми путями, не поскупились и за ценой не постояли. Потому что нельзя было перерезать эти ветки, поэтому Вячеслав Леонидович, наверное, они занимались ремонтом, как я предполагаю. Здесь особо никто не будет раскрывать, чем они занимались, но это ремонт и строительство того, что было искалечено, и налаживание сообщения между отдельными посёлками и городами. И так до самого конца войны.

Дмитрий Володихин:

— Его послевоенная судьба.

Сергей Арутюнов:

— Он же, в общем, хотел быть архитектором.

Дмитрий Володихин:

— Он даже вроде учиться собирался до войны.

Сергей Арутюнов:

— Да, архитектурный очень привлекал его. Здесь, может быть, какое-то родительское участие было. И вообще его привлекала идея какого-то фундаментального строительства, вот вознесётся здание. У него даже в романах встречаются имена, Ле Корбюзье, например, звёзды той архитектуры, он мыслил, как... летатлены, то есть он хотел быть в этой струе. На самом деле, вся эта мечта о бетоне, о камне, о кирпиче преобразилась достаточно странным образом, он поступает в Полиграфический институт московский, скромный такой институт, который готовит кадры для книжной промышленности, и он на этой работе проводит до самой, ну я не знаю, это не старость, наверное, 59 лет. Он предпринимает параллельно с книжным оформлением, он хорошо его заканчивает этот институт. Правда, несколько поздно, он немного тянет с учёбой, в 55-м или 58-м году он заканчивает этот Полиграфический институт, не сразу.

Дмитрий Володихин:

— Ему, в сущности, скоро 40 уже.

Сергей Арутюнов:

— Да, это не сразу всё, он ещё ищет себя. Но в 60-м году накатывает, накатывает так страшно, что не может человек не писать. Тогда он называл это ржевской прозой. Написал страниц 300, и вдруг появилось смещение его памяти, которая у него осталась, и фактологии. Кажется, изображение начало зыбиться: а прав ли я, а так ли я запомнил? Он едет в те места в 60-м году. Он видит эту землю заново. Видит все эти торчащие ржавые термосы немецкие, наши пряжки, бляхи ременные, эти каски пробитые, и он понимает, что он что-то не то стал делать. Начинает всё корректировать, в 64-м — вторая попытка, попытка выписаться, тоже неудачная. Странно, да? Ну не получается, материал не идёт, перо легко идёт, но что-то не то. В 70-м третья попытка.

Дмитрий Володихин:

— А вы представьте себе, что вы наелись металлической стружки, как она наружу-то выйдет? Тяжело она выходит.

Сергей Арутюнов:

— Она из людей может выйти только в зрелых, из юнца она просто будет застревать. Вот зрелый человек может из себя вынуть, потому что многое он повидал, мало, что страшно уже в жизни. Ну что там? Ускоренный конец? Ну и что? Что он не видел в этой жизни, что он будет за неё цепляться? Юноше страшно просто, он всё ещё в эмоциях, в переживаниях, единственное, что не удавалось Вячеславу Леонидовичу, это классическое стихосложение. Он как поведёт пером в стихах, за душу начинает драть, но это в песню всё просится, это не классическая русская поэзия, это исповедь солдата, она другая. Это нужно было песней сделать и петь. И вот третья попытка 70-й год, и уже с 75-го он садится надолго, и вот здесь выходит «Сашка», и вот здесь, ведь нужно было дождаться этих слов: это Кондратьев. А кто говорит эти слова? Константин Симонов. Трижды или четырежды лауреат Сталинской премии, первое лицо советской литературы, начальник всего, что можно. И он показывает кому-то и говорит: «Ты знаешь, кто это? Это Кондратьев». Как это звучит из уст Симонова? Да это итог всей жизни. Это итог всей жизни, уже все эти государственные премии, ленинские, сталинские, у них у всех уже всё было. В 79-м году выходил фильм, помните, Янковский там играл, «Влюблён по собственному желанию»: «Да что вы всё с этой войной?», собачка там в захоронении роется, да что вы пристали, что такого, что ты пристал к собаке? Уже этого понимания спустя 35 лет после окончания, уже нет, и уже на ветеранов кричат в очередях. А здесь триумф.

Дмитрий Володихин:

— А Вячеслав Кондратьев его возвращает.

Сергей Арутюнов:

— Он не просто возвращает, он с 79-го по 90-е годы непрерывно работает и добавляет к русской литературе такой кусмище правды, такой обильно сдобренный всеми этими запахами, этой ржавчиной, этой кровью, что в отдельных статьях говорят, вообще его правда превзошла многих и многих. Мне просто не хочется называть имена этих писателей, чтобы не обижать их. Люди делали, что могли. Фронтовые корреспонденты, какие-то там в штабах, они путешествовали по передовой, они нюхали порох, они были под обстрелами.

Дмитрий Володихин:

— Да тот же Симонов, бывал действительно под обстрелами.

Сергей Арутюнов:

— И прах свой завещал развеять тоже над полем, где было подбито 18 танков за одну ночь. И ведь это было сделано. И жена его там развеяна. И весь он был отдан войне, Симонов да, но есть правда и есть правда. И бывает так можно соскоблить с себя кожу, что всё наружу, и наружу больше чем у многих, которые смотрели на войну с какой-то высоты, с НП, с наблюдательного пункта, который чуть приподнят по определению, в стереотрубу. А можно без всякого бинокля и без стереотрубы ползти, прячась за трупами, это очень частая фраза Вячеслава Леонидовича. «Как я полз через это поле? Прячась за трупами».

Дмитрий Володихин:

— Давайте назовём те главные вещи, которые составили ржевскую прозу Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Это несколько больших повестей.

Сергей Арутюнов:

— Это «Сашка», «Селижаровский тракт», «Искупить кровью», это, пожалуй, «Отпуск по ранению», замечательный фильм Говорухина всё-таки был снят, актёры были замечательно подобраны. И к «Сашке».

Дмитрий Володихин:

— Доберёмся до фильмов. Сейчас пока с литературой.

Сергей Арутюнов:

— «Красные ворота».

Дмитрий Володихин:

— Ну «Красные ворота» — это уже герои ржевской прозы после войны. «Селижаровский тракт» — это дорога к войне и гибель первых, уже сама эта дорога подана Кондратьевым как предчувствие тьмы и погружения во тьму.

Сергей Арутюнов:

— Постоянная метафора красного горизонта.

Дмитрий Володихин:

— «Сашка» — это страдание на фронте. И «Искупить кровью» — это страдания просто невыносимые. Как люди оттуда вышли живыми, это ну, может, чудо Господне, после того, что мы знаем, что нам рассказал Вячеслав Леонидович Кондратьев. Там прямо сказано, что у тех, кто несправедливо, не по уму, не по правде отправлен был умирать ни за что просто, за глупость и за хмель, ударивший в начальственную голову, жизни свои положил. Кто-то всё-таки остался жив и видел это, была просто нестерпимая ярость, желание в крошку стереть тех начальников, которые себе это позволяли, относиться к солдату как к расходному материалу. Это есть же. Мы поговорим о фильме «Ржев», но прежде была написана именно эта повесть «Искупить кровью», там всё это передано детально, я думаю, пришло время немножечко отдохнуть от правды, её так много, что, наверное, тяжело. Нам здесь точно, наверное, и вам тоже, дорогие радиослушатели, правда — штука такая, от неё не отвернёшься и не отвертишься. Сейчас мы немножечко отдохнём, послушаем знаменитую симфонию Дмитрия Шестаковича, хотя это симфоническая музыка, хотя всё звучит приподнято, но это тоже война.

Звучит мелодия.

Дмитрий Володихин:

— Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы разговариваем с главным редактором литературного портала «Правчтение» Сергеем Сергеевичем Арутюновым о судьбе замечательного писателя-фронтовика — Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Я не хотел бы останавливаться на последних его годах, ему было очень тяжело, он болел, он переживал, что происходило со страной, это конец 80-х, начало 90-х. Он очень живо откликался на то, что неслось с телевизионного экрана, на то, что было в радиоэфире, в журналах, газетах, несмотря на то, что человек-то был солдат, фронтовик, у него сердце было уязвимое, болело за свою страну, ушёл он в самом начале 90-х, ушёл трагически, он просто не смог пережить свою болезнь. В каком это году было, Сергей Сергеевич?

Сергей Арутюнов:

— В 93-м.

Дмитрий Володихин:

— В 93-м. Может быть, оказался он избавлен от того, чтобы лицезреть многие скверные стороны жизни 90-х.

Сергей Арутюнов:

— Я боюсь подумать, что бы было с ним, если б он увидел Чечню. Потому что уже от того, как велись отдельные боевые действия в Афганистане, от того, как потом воевали люди, и как их потом ценили у нас отцы-командиры, он приходил в какое-то неистовство буквально.

Дмитрий Володихин:

— Он просто знал, что это такое на самом деле, он же солдат, он же понимает. Так что давайте опустим занавес милосердия над последними, самыми тяжёлыми годами в его жизни и всё-таки вернёмся к его творчеству. Дело в том, что литература, созданная Вячеславом Кондратьевым, это далеко не всё. Кондратьева неоднократно экранизировали. Насколько я помню, как минимум, три фильма было, но, может быть, я что-то запамятовал. Экранизировали «Сашку», «Отпуск по ранению» и относительно недавно по повести «Искупить кровью» вышел фильм, который называется «Ржев». Ну давайте по очереди несколько слов. Фильмы все оказались востребованными и зрителями, как минимум, восприняты со вниманием.

Сергей Арутюнов:

— Сотни тысяч просмотров в сети, я видел эти цифры собственными глазами, недавно пересматривал. Смотря на каких порталах смотреть, это понятно, цифры разнятся, прыгают, скачут, обнуляются, как у нас принято, обнулить всё и всё. А цифра—то огромная, человек ищет фильм не просто так, он ищет по рекомендации, ему сказали: хороший фильм, просто где-то не широким экраном пошёл. «Сашка» — это 81-й год. Это, напоминаю, ещё эпоха маршала Леонида Ильича Брежнева. Там особо не забалуешь с фронтовой темой.

Дмитрий Володихин:

— Это то, что сказано в тексте, переносить на экран, представлялось просто немыслимым, Вячеслав Леонидович пожалел читателей, но всё равно та порция правды о войне, рассказанная в «Сашке» в кино, я не знаю, не могла быть перенесена, потому что не могла быть перенесена никогда.

Сергей Арутюнов:

— Ну хорошо, что его внутренний язык, монолог, не передаёт кино, просто человек идёт, и у него в лице, понятно, что за этим лицом, там боль, это не боль просто ранения, его же принуждают немца расстрелять, которого он же в плен и взял.

Дмитрий Володихин:

— Это заканчивается тем, что человек не расстреливает немца, совершая подвиг самопожертвования, он рискует сам оказаться у стенки.

Сергей Арутюнов:

— Да, нравственное чувство в нём настолько сильно, он тянет до последнего. Хотя к нему уже идёт тот, кто ему приказал с очень напряжённым лицом, вот как раз тот похмельный командир.

Дмитрий Володихин:

— Он будет ещё в других текстах.

Сергей Арутюнов:

— Да, вот тот самый похмельный комбат, ну надо понимать, почему он выпил, потому что у него, по слухам, убита семья, и он приказывает расстрелять немца, который ему ничего не сказал, а он и не знает, как сказать, это солдат, немецкий солдат. Не будем их обелять, потому что их никто сюда не звал, но этот мальчишка не может просто ничего сказать, и два мальчишки стоят у избы, к ним идёт комбат с ординарцем, вытаскивая на ходу пистолет из кобуры, и мальчик наш, красный, с нашей стороны, понимает, что он сейчас тоже будет порешён, и никто ничего не сделает, а где свидетели? Что, командир не может за неподчинение своего подчинённого? Да он это видел уже там, да их положат здесь вдвоём. Последняя его мысль: «Я не буду этого делать». 15 секунд, 8...7..., подходит: «Я отменяю своё приказание, веди его в тыл». Раздаётся ли из его груди великолепный свободный вздох? Да ничего там не раздаётся, мальчик пытается подумать снова о еде, где бы подхарчиться, куда сдать немца. Они расстаются, они смотрят друг другу в глаза, 20 долгих минут, немец ждал смерти, а мальчик ждал, что он будет убивать безоружного человека по приказу. Они своё уже всё перенесли, они всё уже друг другу сказали. Там нет прощаний, немец не протягивает ему именной зажигалки с короной или там свастикой, тот его не обнимает, они не жмут друг другу руки, они просто расходятся, это уже практически наши русские люди.

Дмитрий Володихин:

— Ну в фильме этого, в принципе, быть не может.

Сергей Арутюнов:

— Нет, там просто есть страшный кадр, луч, когда косо на камеру падает, там такой зайчик расплывается, и вот из-за этих искорёженных брёвен луч вырывается и шелестит трава, перед смертью как бы шелестит, больше там ничего нет, никакого внутреннего монолога, слава Тебе, Господи!

Дмитрий Володихин:

— «Отпуск по ранению» в каком-то смысле легче, и, может быть, в каком-то смысле сделан как образец рода высокого искусства.

Сергей Арутюнов:

— Да, это чёрно-белые кадры в начале 90-х годов. Это совершенное чутьё Говорухина режиссёра на интерьеры тех лет, это для него свято, дорого, это не просто окна заклеить крестами, нужно было воссоздать в мелочах всё. Вот эта сама военная Москва, это не просто набросать мешков на улицах и аэростаты пустить воздушного заграждения, нужно было сделать тех людей из ничего, нужно было подобрать актёра с истощённым лицом, а мальчика со светом в глазах, это лицо до сих пор стоит передо мной. Как он входит, как он ходит по этим улицам, какие девчонки с этими вымученными причёсками, вот эти коки наверх, какие они тоже измождённые, как он их встречает в этих худых пальтишках с приподнятыми плечиками по моде того времени, как они цокают по этим тротуарам, которые вот-вот будут сдаваться гусеницам «Тигров». Вот это надо было воссоздать, эти сцены нужно было прописать, это всё прописано, это замечательная работа. Что касается «Ржева», его приняли неоднозначно.

Дмитрий Володихин:

— Я сразу скажу одну важную вещь, её необходимо сказать. О «Ржеве» многие написали, что Кондратьев оболгал войну, всё это неправда, преувеличение. А Кондратьев-то в своей повести написал гораздо более тяжёлые, гораздо горшие, гораздо более страшные вещи. И кинематографисты, которые его ставили, они с ужасом читая Кондратьева, не решились многие вещи из его повести воспроизвести. И всё равно их обвинили в том, что это ложь, этого не может быть.

Сергей Арутюнов:

— Восприятие неоднозначное, потому что, если бы у нас ещё были художественные произведения высшего класса, где было бы описано, как загрядотряды подходили во вторую линию, что им командовали, и как те же самые мальчики с уже другими ромбами, другого цвета, отказывались стрелять в бегущих своих, и какая там была драма, это практически гражданская война, стрелять по цепи, которая отходит, потому что есть приказ для всех, чтоб они не отходили. Вот эту драму кто-нибудь ещё, может быть, экранизировал бы, чтобы стало бы понятно, как это было. Но о загрядотрядах в другой раз, у Кондратьева о другом: как можно взять деревню, быть выбитыми из неё и опять брошенными на ту же деревню уже в гораздо меньшем количестве? Эпизод? Эпизод. Маленький? Маленький. А сколько такого было по всей войне, если по всей войне счесть? Вот мы этот миллион и насчитываем. Это только там.

Дмитрий Володихин:

— Ну что ж фильм, который был поставлен по этой страшной повести Вячеслава Кондратьева сочли многие перебором. Я скажу, знаете, господа кинематографисты, вы многое не добрали, но большое спасибо вам, что хотя бы это вошло, что хотя бы это сказано. И пускай спорят, пускай ругаются, знаете, может быть, пройдёт 10-20 лет и будет досказано всё до конца. Может быть, может быть, но вот что-то сделано в копилку русской правды.

Сергей Арутюнов:

— В «Красных воротах» Кондратьев же потрясающе лаконичен, два фронтовика встречаются на Сретенке: — А ты куда пошёл?

— Я в литинститут, намереваюсь.

— Пишешь что-нибудь о войне?

— Да нет, так.

— Всю правду о войне никогда не скажут, никогда не напишут.

— Почему?

— А зачем?

И вот это сотрясает, это мастерство, эта лаконичность: «А зачем?», что это никому не нужно подразумевается, но это сотрясает.

Дмитрий Володихин:

— Ну вот у Симонова есть маленький отрывок, всё-таки он же тоже был много на фронте, много всего видел, не как Кондратьев, но многое. И вот есть эпизод: когда журналисты возвращаются с фронта, останавливаются на окраине Москвы и клянутся друг другу, что всего, что они видели, никогда никому не расскажут.

Сергей Арутюнов:

— Есть. «Живые и мёртвые» часть 1.

Дмитрий Володихин:

— Время нашей передачи подошло к концу, дорогие радиослушатели, я хотел бы закончить попросту: воевал такой человек Вячеслав Кондратьев, потом на старости лет рассказал правду о том, что он видел на войне. Ну что ж, его жизнь не прошла напрасно. От вашего имени я благодарю Сергея Сергеевича Арутюнова за сегодняшнее пребывание в студии радио «Вера». Мне остаётся сказать вам, дорогие радиослушатели, благодарю за внимание. До свидания.

Сергей Арутюнов:

— Всего вам доброго.

Послание к Галатам святого апостола Павла

Рембрандт. Апостол Павел в темнице. 1627

Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2

Комментирует священник Дмитрий Барицкий.

Как научиться делать замечания правильно? Как высказывая заслуженные претензии ближним, не обидеть их и не оскорбить? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 5-й и 6-й глав послания апостола Павла к Галатам, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.

Глава 5.

22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,

23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.

24 Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.

25 Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.

26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.

Глава 6.

1 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.

2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

Если человек согрешил, то его необходимо исправить. Примерно такой смысл можно увидеть в только что прозвучавшем отрывке послания апостола Павла. Как исправить? Понятное дело, как. Подойти и сказать ему, что он что-то сделал не так, как правильно. Кажется, всё проще простого. Но вот только на практике подобное никогда не получается сделать нормально. Либо я сам не могу нормально сделать замечание. Внутри шевелятся раздражение и неприязнь, а бывает ловлю себя на чувстве превосходства и тщеславии. Либо человек принимает всё сказанное в штыки, и я начинаю от этого заводится. В любом случае возникает напряжение, а иногда происходит даже скандал.

Апостол Павел в курсе этих особенностей человеческой натуры. Он прекрасно знает, как работает наш эгоизм и на какие выкрутасы он способен. А потому он добавляет, что необходимо не просто исправлять. Но исправлять в духе кротости. Что это за дух такой? Кротость — это особое качество души, которое нередко противопоставляют гневливости. В кротком человеке нет сопротивления другим людям. Он не встаёт на дыбы, если что-то вдруг идёт не по его сценарию. В нём пропадает свойственная многим из нас тяжеловесность. Его словно становится мало. Он становится мягким и тихим. Почти прозрачным. Как правило такие люди — это люди поступка. И все их дела приносят окружающим максимальную пользу. И вот если такой человек говорит, то его слова не цепляют и не ранят окружающих. Не оставляют на их сердце едкую горечь. Даже если это слова замечания и обличения.

Дух кротости, точно так, как и дух любви, милости, смирения и долготерпения, — это подарок от Бога. Это особое действие в нашем сердце божественной благодати. А потому естественным образом он не возникает в душе. Для этого необходимо потрудиться. Каким же образом? Апостол даёт ответ — «наблюдая за собой». Есть такая важная духовная закономерность. Если человек ведёт духовную жизнь, если он ежеминутно отслеживает, что происходит в душе у него самого, пытается разобраться в глубинных мотивах и целях своих собственных чувств, мыслей, слов и поступков, он становится мягким и снисходительным к окружающим. Он видит, что сам далёк от совершенства. В нём самом есть те недостатки, которые присутствуют в других людях. И он это признаёт не умом, не абстрактно. Он ощущает это всем своим существом. Поэтому он десять раз подумает перед тем, как выпалить свои претензии окружающим. Но даже если скажет, то скажет словно о себе. Словно поделится своим опытом, как он сам справляется с собственными дефектами и немощами.

А потому зачастую человек кроткий пребывает в молчании. В первую очередь он сосредоточен на работе с собственной душой. У него нет никакого желания что-то кому-то доказывать, объяснять или поучать. Это нарушает тот хрупкий мир, который живёт у него внутри. И если он и делает это, то лишь потому, что сами люди обращаются к нему и просят рассказать, как он смог добиться таких результатов в духовной жизни и приобрести такое мирное внутреннее состояние.

К этому призваны и мы с вами. Больше наблюдать за собой. За движениями собственного сердца, за чувствами, мыслями, словами и поступками. То есть заниматься тем, что христианские подвижники называли душевным деланием. И тогда однажды мы заметим, что ровно в той степени, в какой мы проявляем усердие в этой работе, нам меньше хочется высказывать ближним свои претензии. Нам стало легче нести бремя их недостатков. Они просто перестали нас особо волновать. А люди, ощущая это, тянутся к нам, просят у нас совета и внимательно прислушиваются к нашим словам.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

Псалом 6. Богослужебные чтения

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент МДА священник Стефан Домусчи. У каждого человека есть друзья и недруги. У кого-то больше одних, у кого-то других. Задумываясь о недругах, мы понимаем, что их можно нажить плохим поведением, но можно, как ни странно, хорошим. Такое тоже бывает. Иногда кажется, что с ними так трудно, что молиться за них и уж тем более желать им добра совсем не получается. И всё же должен быть в нашей молитве один элемент, о котором никак нельзя забывать. Порассуждать о нём подробнее можно на примере 6-го псалма, который согласно уставу, может читаться сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.

Псалом 6.

1 Начальнику хора. На восьмиструнном. Псалом Давида.

2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоём наказывай меня.

3 Помилуй меня, Господи, ибо я немощен; исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены;

4 и душа моя сильно потрясена; Ты же, Господи, доколе?

5 Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей,

6 ибо в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?

7 Утомлен я воздыханиями моими: каждую ночь омываю ложе моё, слезами моими омочаю постель мою.

8 Иссохло от печали око моё, обветшало от всех врагов моих.

9 Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего,

10 услышал Господь моление моё; Господь примет молитву мою.

11 Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои; да возвратятся и постыдятся мгновенно.

Помню разговор с одним знакомым священником, который рассказывал мне о своём подходе к теме вражды и неприязни. Сам он старается сознательно ни с кем не враждовать и с чувством неприязни бороться, но и когда с ним кто-то враждует, говорит: «Пытаться нравиться всем — безнравственно. Это означает, что ты никакой: ни собственных убеждений, ни принципов, которые ты способен отстаивать». Действительно, если кто-то испытывает к нам неприязнь или даже враждует с нами, обычно мы расстраиваемся и пугаемся, хотя поступать надо совершенно иначе. Начать надо не с переживания о чужом мнении, а с вопроса к самому себе, что с тобой на самом деле, прав ты или нет. Если неправ, найти возможность извиниться и исправиться. Если прав, подумать о том, как жить мирно, сохраняя верность правде. Наконец, если сомневаешься, спроси совета, если же твоя совесть чиста, а человек продолжает враждовать, наберись терпения, но от правды не отступай.

Псалом 6-ой, который мы сейчас услышали, передаёт переживания царя и пророка Давида, находящегося в тяжёлой ситуации. Судя по тексту, проблемы и бедствия окружили его со всех сторон. Он ощущал на себе гнев Божий за грех, страдал от телесной болезни и от нападения врагов. Состояние его было так тяжело, что он буквально был на грани смерти. Однако при этом псалмопевец не потерял доверия Богу. Царь не просто просит о возвращении добрых отношений, но говорит: спаси меня ради милости Твоей. То есть знает, что гнев Божий — не гнев человеческий, он не противоречит милости и любви, но даже в определённом смысле является выражением этой любви в отношении грешника. И эта уверенность в Боге помогает Давиду не отчаиваться. Страдая физически и эмоционально, он изменился и духовно вернулся к Творцу, почему и не хочет иметь ничего общего с беззаконными. «Удалитесь от меня, — говорит он им, — ибо Бог услышал мой плач и примет мою молитву». Однако в контексте разговора о врагах важно обратиться к последнему стиху. В отличие от многих других псалмов, в данном случае автор немногословен. Однако те короткие прошения, которые он озвучивает, очень важны. Во-первых, он просит поразить врагов стыдом и страхом. И надо понимать, что стыд в ветхозаветном контексте — это публичное обрушение надежд, это позор, связанный с тем, что Бог смиряет человека на неправильном пути. Страх — это внутреннее переживание, это боязнь за своё будущее. Но дальше ещё интереснее, ведь Давид просит, чтобы враги обратились, когда будут опозорены. А обращение в еврейском — это далеко не всегда просто разворот — это изменение направления деятельности и мысли. И как Бога Давид в начале псалма умоляет обратиться, то есть сменить гнев на милость, так теперь, молясь о вразумлении врагов, просит о том, чтобы развернулись, то есть покаялись, они. Именно так должны быть выстроены молитвы о врагах, даже желая им испытаний, не следует делать этого из мести, но только из желания их покаяния и исправления.

Псалом 6. (Русский Синодальный перевод)

Псалом 6. (Церковно-славянский перевод)

«О христианах и христианстве». Архимандрит Симеон (Томачинский)

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» наш ведущий диакон Игорь Цуканов вместе с архимандритом Симеоном (Томачинским) на основе трактата святителя Григория Нисского «...О том, что значит имя и название „христианин“» говорили о том, каким надо стремиться быть христианину, а также о смыслах христианства.

Разговор шел о том, как и в чем мы можем подражать Христу, почему христианин призван к совершенству и о чем стоит помнить на пути духовного развития.

Ведущий: Игорь Цуканов

Все выпуски программы Почитаем святых отцов