История любой семьи складывается из традиций. Они могут быть простыми, вроде общих сборов по праздникам. А могут касаться сложных вопросов: например, воспитания детей. Или сохранения династии. В семье священника Алексия Мечёва эти сложные вопросы решались просто. И полюбовно.

Алексей Мечёв родился во второй половине XIX века в семье регента хора. Родители определили сына в Московскую духовную семинарию. Сам же он мечтал стать врачом. Но мама Алёши видела, что её тихий, миролюбивый мальчик для профессии медика не годится, и умоляла сына стать священником. Алексей послушался и никогда не пожалел об этом несмотря на то, что первые годы его службы были тяжёлыми.

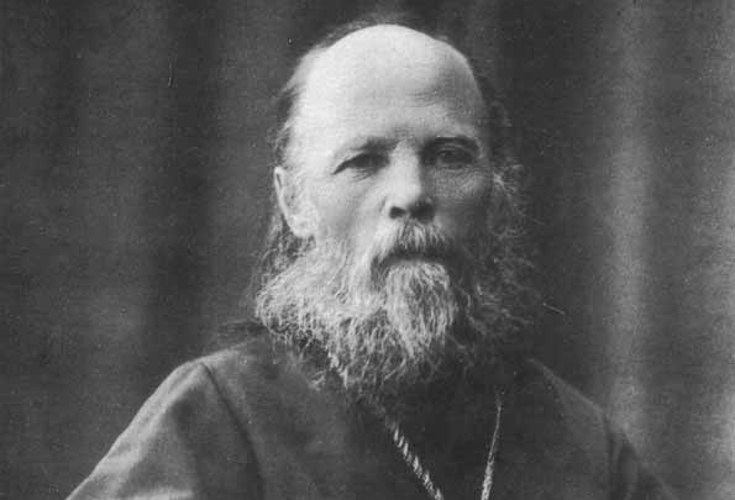

Приняв сан священника, отец Алексий пришёл в маленькую Николаевскую церковь на улице Маросейка. По соседству находились большие храмы. Верующие предпочитали ходить туда. Восемь лет священник ежедневно служил литургию в пустой церкви. Но постепенно сумел расположить к себе людей. На Маросейку потянулись богомольцы. Батюшка всех встречал приветливо и с любовью. Говорил: «Священник должен принадлежать народу, приходите и берите всё, чем я богат». Отец Алексий обладал даром сочувствия и всегда разделял чужое горе. Главными для него были слова «прощать» и «помогать». При церкви отец Алексий открыл церковно-приходскую школу, а потом приют для сирот.

Вокруг храма на Маросейке всегда толпился народ. Многие, приходя сюда впервые, оставались с отцом Алексием навсегда. Так образовалась Маросейская община, помогавшая больным, нищим, учащимся. Она напоминала большую христианскую семью, где нет чужих, а все свои, и главное — все вместе. Так легче преодолевать превратности судьбы. И не удивительно, что после революции прихожан у отца Алексия стало ещё больше. Люди, потерявшие почву под ногами, шли к нему за помощью.

Один раз в храм ворвались комсомольцы. Они явились «бить священника». Но не то, что бить не стали, но даже присоединились к молитве, потрясённые тем, что сказал им отец Алексий. А он всего-то добрым словом помянул родителей этих комсомольцев. Батюшку дважды вызывали на допрос и дважды отпускали. В последний раз потому, что видели — отец Алексий тяжело болен. Предчувствуя скорую кончину, он передал заботу о церкви и прихожанах своему сыну Сергею.

Сергей с детства помогал отцу в церкви. Священник мечтал, что сын пойдёт по его стопам. Но история семьи повторялась удивительным образом: Сергей хотел быть врачом, поступил в университет. Отец Алексий не давил на сына авторитетом, считал, что Сергей определится сам. Так и получилось. Очень скоро юноша понял, что медицина не его призвание. Когда началась Первая мировая война, Сергей ушёл на фронт братом милосердия. А вернувшись домой, принял сан священника. Конечно, его сравнивали с отцом. Находили, что сын намного строже, у него строгий нрав, но что он, так же как его батюшка, честен и добр. Прихожане полюбили отца Сергия. А новые власти поторопились арестовать. Вернувшись из тюрьмы, он продолжал служить в храме и руководил Маросейской общиной вплоть до своего ареста в 1929 году. Из ссылки священник писал своим прихожанам: «Особые скорби, небывалые напасти — удел наших дней. В покаянном преодолении их — смысл нашей жизни».

Напастей и преодолений оказалось гораздо больше, чем может выдержать человек. Отец Сергий выдержал. Его арестовывали без конца. Едва успевала закончиться одна ссылка, тут же начиналась другая. Лагерный труд подорвал здоровье отца Сергия. Но сильней физических страданий были страдания души. Священник молился о том, чтобы никто из его родных или духовных детей не пострадал из-за него. В последний раз отца Сергия арестовали в начале Великой Отечественной войны. Спустя полгода его расстреляли.

В 21 веке отец и сын Мечёвы были причислены Русской Православной Церковью к лику святых. История священников Алексия и Сергия почти восемьдесят лет передаётся из уст в уста. Уже не осталось людей, лично знавших «маросейских пастырей» — так в Москве называли Мечёвых. Но об отце, который передал дело своей жизни сыну, и о сыне, который пожертвовал собой, но не предал дело отца, люди помнят по сей день.

«О совести». Священник Анатолий Главацкий

В этом выпуске программы «Почитаем святых отцов» ведущий диакон Игорь Цуканов вместе со священником Анатолием Главацким читали и обсуждали фрагменты из сборника творений преподобного Аввы Дорофея «Душеполезные поучения» о совести как голосе Божием в человеке, и о том, как она помогает делать правильный выбор.

Разговор шел о том, для чего совесть дана человеку, почему иногда она может «засыпать», а также по каким признакам можно определить, что мы приглушаем «голос совести» и почему для духовой жизни важно не давать совести «уснуть». Также обсуждалось, почему в Раю Господь дал заповедь не есть с Древа познания добра и зла и можно ли «жить по совести» и быть при этом неверующим человеком.

Все выпуски программы Почитаем святых отцов

«Интеллигенция и Православная Церковь в XIXв.» Федор Гайда

Гостем программы «Светлый вечер» был доктор исторических наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX веков исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Федор Гайда.

Мы говорили об отношении образованных людей в России в XIX веке к Православной Церкви, о взглядах интеллигенции на религиозность и церковную жизнь и как это повлияло на дальнейшую историю страны и Русскую Церковь. Также разговор шел об истории появления термина «интеллигенция» и с какими людьми он соотносился, о самых ярких их представителях в России XIX века и почему кто-то из них сохранял веру и церковность, а кто-то отказывался от Бога.

Ведущий: Алексей Пичугин

Все выпуски программы Светлый вечер

Поддержим храм Архангела Михаила в Смоленской области

В деревне Зарубинки Смоленской области посреди чистого поля стоит величественный храм Архангела Михаила, который сегодня обретает былую красоту. Рядом с ним есть сад, жилые корпуса, пасека и коровник. Всё это созидается трудами маленькой монашеской общины.

Сто лет назад в Зарубинках жили больше полутора тысяч человек. На службы в местный храм съезжались люди из окрестных деревень. В советское время от Смоленска до Витебска было всего две действующих церкви и одна из них — Архангела Михаила. За время гонений она изрядно пострадала, лишилась колокольни и внутреннего убранства. Ближе к 90-м годам деревня совсем опустела, и храм закрыли. Годы шли и здание превратилось в аварийное.

В 2018 году возрождать святыню и приход сюда направили иеромонаха Феодосия. Трудами священника и его помощников храм Архангела Михаила стал возвращаться к жизни. Со временем вокруг него образовалась монашеская община, появились свой сад и хозяйство. Ежедневно в церкви совершаются богослужения, а в перерывах каждый насельник скита занят своим делом. Священник Феодосий пасёт коров и ухаживает за пасекой, а другие следят за порядком, решают бытовые задачи, делают творог, сыр и масло. Место, которое казалось безнадёжно забытым, обретает новую жизнь. В возрождение храма и развитие скита вносят свою лепту и верующие люди. Они приезжают в деревню Зарубинки из ближайших селений и Смоленска.

Благодаря совместным усилиям у храма Архангела Михаила появились крепкая кровля и надёжные окна, новые купола, колокольня, иконостас, престол и церковная утварь. А сейчас важно отремонтировать и утеплить здание изнутри. Помочь храму в Смоленской области можете и вы. Для этого переходите на сайт фонда Архангела Михаила.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов