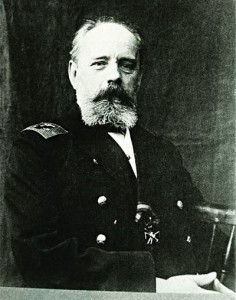

Прежде, чем прозвучит наша закладка, оговорюсь: русская книга, о которой пойдет речь, подготовлена к изданию на самом краю нашего отечества – в приморском Владивостоке. Это десятое ¬по счету издание легендарных посмертных записок адмирала Геннадия Невельского названных «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России». Книга выпущена в год 200-летнего юбилея со дня рождения её автора, без героических трудов которого восточные границы нашей страны могли быть иными, – коротко говоря, без Приамурья и Сахалина.

Прежде, чем прозвучит наша закладка, оговорюсь: русская книга, о которой пойдет речь, подготовлена к изданию на самом краю нашего отечества – в приморском Владивостоке. Это десятое ¬по счету издание легендарных посмертных записок адмирала Геннадия Невельского названных «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России». Книга выпущена в год 200-летнего юбилея со дня рождения её автора, без героических трудов которого восточные границы нашей страны могли быть иными, – коротко говоря, без Приамурья и Сахалина.

Самое же первое издание записок адмирала состоялось в далёком 1878-м.

Весенними же днями 2014-го, когда я получил эту книгу и сел за неё, изумляясь полиграфическому качеству и аппарату красочных фолиантов, в Москву приехал за наградой, присужденной двухтомнику, его издатель – Александр Колесов, главный редактор и директор легендарного дальневосточного «Рубежа».

…Завершая свой труд, Геннадий Иванович Невельской взялся подвести черту, торжественно поясняя самую суть немеркнущего в веках подвига своих соратников-офицеров. Он рассказал о рискованных военных постах, напомнил о найденных под сахалинской землею природных богатствах, поведал о внимании к обычаям инородцев, о сложившемся русском влиянии, – обо всём, что убедило генерал-губернатора воспринять эту землю – цитирую – «как бы давно принадлежавшею России».

Я не смог отказать в удовольствии, послушать чтение из финала записок адмирала Невельского именно в исполнении его сегодняшнего издателя и записал Колесова прямо на улице, в центре столицы, под шум большого города.

«…Наконец, они, всеми упомянутыми действиями своими, совершенными вне данных им повелений, единственно по усмотрению и под свою ответственность, фактически доказали правительству, что только в при-амурском и при-уссурийском бассейнах с омывающим их морем и возможно создать надлежащее политическое значение России на отдаленном ея Востоке и школу для образования экипажей нашего флота…»

Подчеркну, что впервые – за сто тридцать шесть лет после первого выпуска – героические записки адмирала Невельского выходят в своем неповреждённом цензорами и политиками виде, да еще с восьмисотстраничным комментарием ученого-архивиста Михаила Высокова. В добавление к трем памятникам адмирала, уже сооруженным в России – «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке…» – я считаю – четвёртым. И если бы кто-нибудь, не ёрничая, на полном, так сказать, серьёзе спросил меня, как любить свою Родину, я бы ответил: как это делал автор «Острова Сахалин» Антон Павлович Чехов или морской адмирал Геннадий Иванович Невельской.

«…Вот почему деятельность наших морских офицеров, составляющих экипаж транспорта «Байкал» в 1849 году и затем амурскую экспедицию с 1850 по исход 1855 года, преисполненная гражданской доблести, отваги и мужества, представляет незыблемое основание к окончательному присоединению к России в 1856 году при-амурскаго и при-уссурийскаго края и одну из видных страниц истории нашего флота и истории отдаленного Востока.

Я имел счастие начальствовать этою экпедициею и потому счел своею священною обязанностию изложить эти события с фактическою точностию, в последовательном порядке».

Добавлю (и напомню себе), что дальневосточный издатель Александр Колесов, который стоя на московской улице читал нам сейчас из адмирала Невельского, более двадцати лет открывает для жителей «центра» некую Новую землю нашей культуры. В этом, кажется, есть его предназначение и судьба, схожая в своём векторе с адмиральской.

…Есть, есть ещё люди, которые знают, что такое «патриотизм» не по Словарю иностранных слов или газетной статье. С Божией помощью они целодневно работают во славу отечества, оглядываясь на образцы, оставленные нам великими предками. И нередко придают этим образцам – как, например, посмертным запискам Геннадия Невельского – обновленное, сильное, живое дыхание.

Помогай им Бог.

Храм Успения Богородицы, Владивосток

В середине девятнадцатого века Россия активно осваивала Дальний Восток. По договору с Китаем империи стали принадлежать обширные территории Приморского края. Чтобы защитить новые земли, нужна была военная база. Для её создания генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский выбрал тихую бухту на северо-западном побережье Японского моря. В 1860 году военный корабль «Манджур» доставил сюда сорок солдат и офицеров. Так началась история славного Владивостока.

Бухте, в которой был основан город, Муравьев-Амурский дал имя Золотой Рог. В 1861 году здесь построили маленький деревянный храм и освятили его в честь Успения Божией Матери. Алтарную перегородку для церкви изготовили, натянув корабельный парус на деревянную раму.

Успенский храм служил духовной опорой сначала военным морякам, а затем и переселенцам из России, пожелавшим жить во Владивостоке. Приход рос, церковь ветшала и в 1889 году вместо неё в городе возвели каменный собор высотой тридцать пять метров. Новую церковь по традиции посвятили празднику Успения Божией Матери. Величественное здание венчали пять куполов. Внутреннее убранство храма поражало своим великолепием. Иконостас на этот раз был выполнен из дорогих пород дерева и украшен искусной резьбой. На сводах и стенах церкви иконописцы запечатлели сюжеты из Нового Завета.

В 1899 году Владивосток стал центром православной епархии и Успенский собор получил статус кафедрального, то есть главного. Рядом с храмом построили дом для церковнослужителей. В нём разместили хранилище для церковной утвари, библиотеку, казначейство, трапезную. В церкви Успения Божией Матери богослужения совершались ежедневно. Здесь крестили детей, венчали молодожёнов и провожали в последний путь умерших. Записи об этих событиях вносили в специальную метрическую книгу, которая сохранилась до наших дней. Её можно увидеть в музее-заповеднике Дальнего Востока.

Сегодня старинная метрическая книга особенно ценна ещё и потому, что Успенский собор был утрачен после революции 1917 года. Его разрушили безбожники в 1938-ом. А вот приходской дом при храме уцелел. Его вернули православным в конце двадцатого века, когда настала пора возрождения веры. Здание оборудовали под храм и освятили в честь Успения Божией Матери. В 1997 году на Пасху под сводами церкви состоялось первое богослужение. С тех пор молитва здесь не прекращалась!

Все выпуски программы ПроСтранствия

Священноисповедник Афанасий Ковровский и его семья

В городе Петушки под Владимиром находится дом, в котором провёл последние годы своей жизни священноисповедник Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский — богослов, автор богослужебного канона «Всем святым, в земле Российстей просиявшим». Сегодня в доме владыки Афанасия — музей. В комнатке-келье — всё, как было здесь при его жизни в 50-х годах ХХ века. На стенах — иконы. Одна из них, «Явление Пресвятой Богородицы преподобному Сергию Радонежскому», была владыке особенно дорога. Этим образом благословила его на монашеский путь мама, Матрона Андреевна Сахарова. О дорогой матушке, об отце, и времени, проведённом под родительским кровом, епископ всегда вспоминал с нежностью и любовью.

Священноисповедник Афанасий появился на свет 15 июля 1887 года во Владимире, в семье гимназического служащего Григория Петровича Сахарова и его супруги Матроны Андреевны. Имя себе новорождённый выбрал сам. Вот как это произошло. Отец с матерью написали на маленьких бумажках имена святых, которых особо почитали: святителя Николая Мирликийского, преподобного Сергия Радонежского и благоверного князя Александра Невского. Потом протянули записки ребёнку. Младенец тут же крепко за одну из них ухватился. В ней оказалось имя преподобного Сергия. Так, Сергеем, мальчика и нарекли.

Семья Сахаровых была небогатой. И всё же супруги, по мере сил, творили милостыню — помогали нищим, жертвовали храмам. Вскоре после рождения сына, Матрона Андреевна в разговоре с мужем предположила, что теперь им, возможно, стоит быть экономнее. Григорий Петрович на это ответил: «Ничего! Будем помогать людям. А если у Серёжи случится нужда, найдутся те, кто ему поможет». Владыка Афанасий спустя многие годы вспоминал: «Это точно сбылось. Мне приходилось бывать в очень тяжелых условиях, и всегда находились добрые люди, которые заботились обо мне, устраивали меня, помогали. Верю, что это за добрые дела моих родителей».

Григорий Петрович скоропостижно скончался в 1888-м. Воспитывала сына Матрона Андреевна. В 1896 году Сергей поступил в духовное училище города Шуя. Матрона Андреевна арендовала там квартиру, и отправилась в Шую вместе с сыном, чтобы во время учёбы не разлучаться и не лишать 9-летнего мальчика материнской заботы. Спустя 6 лет мать и сын вернулись во Владимир. Сергей отучился там в Духовной семинарии. Потом уехал в Москву, окончил Духовную академию. А когда в 1912-м году вновь приехал на родину, Матрона Андреевна благословила его на путь служения Господу. Сергей принял монашеский постриг с именем Афанасий.

В 1921-м году Афанасий был рукоположен во епископа Ковровского. В это тяжёлое для Церкви время начались его скитания по тюрьмам и ссылкам. Соловки, Туруханский край, Беломорско-Балтийские исправительно-трудовые лагеря. И всюду согревала владыку Афанасия материнская любовь. «Милая, дорогая моя, хорошая мамочка!» — так обращался в письмах епископ Афанасий (Сахаров) к Матроне Андреевне. В январе 1926-ого, перед тем, как владыку этапировали с Соловков в приполярный Туруханский край, ему удалось получить свидание с матерью. Потом он писал ей: «Как я рад был увидеть тебя хоть ненадолго, хоть разок поцеловать тебя. Мужайся, не падай духом». Это была их последняя встреча. Спустя 4 года, в ссылке, владыка получил известие о кончине матери. Именно тогда начал он работу над богословским трудом «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви». Епископ Афанасий Сахаров часто делился с людьми воспоминаниями о своих родных. Он говорил: «Так грустно быть в разлуке с близкими! Уповаем, что Господь утешит нас радостью вечного общения в Его горних обителях».

Все выпуски программы Семейные истории с Туттой Ларсен

Сан Саныч

Фото: Shuaizhi Tian / Pexels

Однажды мы с коллегами решили подготовить сюрприз на день рождения начальнику нашего отдела Александру Александровичу. Все называют его просто — Сан Саныч. Обычно мы дарили ему подарочный сертификат из какого-нибудь магазина. Но тут я случайно узнала, что ему очень нравится мультфильм «Ёжик в тумане». И мой напарник предложил идею для подарка — самим переозвучить этот мультик, а в конце записать поздравление. В том же здании, где находится наш офис, есть звукозаписывающая студия.

Мы распечатали текст, распределили роли и с помощью опытного звукорежиссера на полчаса превратились в актёров дубляжа.

У нас небольшой отдел — всего четыре человека. Я озвучила ёжика, напарник — медвежонка. А закадровый голос от автора, который в оригинале принадлежит актёру Алексею Баталову, достался заместителю нашего начальника.

В свой день рождения Сан Саныч пришёл на работу как обычно — ровно в восемь утра. Мы позвали его в переговорную, где был большой телевизор. На экране замелькали кадры с его любимыми персонажами. Сан Саныч не сразу понял, что происходит, но вдруг на его лице просияла улыбка. В конце просмотра он сердечно нас поблагодарил и сказал:

— А знаете, почему я так люблю этот мультфильм? Потому что он учит не бояться трудностей, ведь именно благодаря им мы становимся взрослее...

Текст Клим Палеха читает Алёна Сергеева

Все выпуски программы Утро в прозе