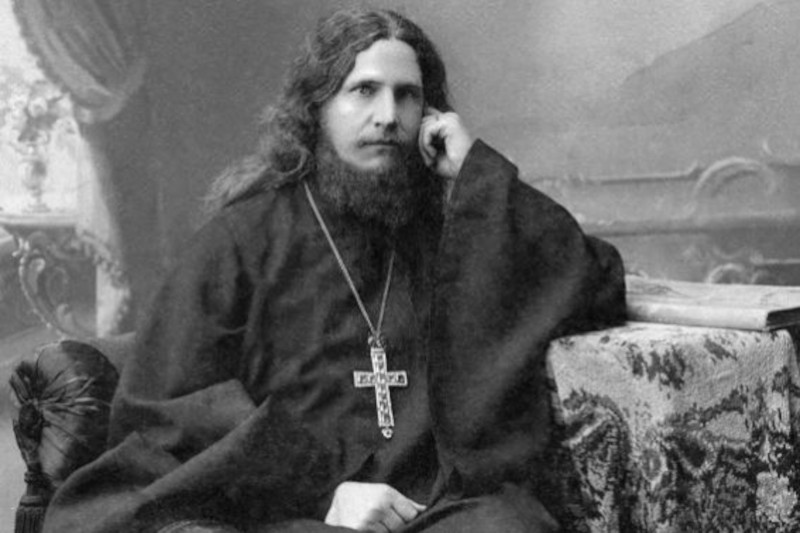

Соловецкий остров Анзер погрузился в тревожное ночное забытьё. Лунный свет едва пробивался сквозь грязное окно тюремного барака, устроенного в одном из зданий бывшего Свято-Вознесенского скита. В тусклых лучах виднелись силуэты двух людей, сидящих рядом на нарах. Священник Василий уже несколько лет отбывал ссылку на Соловках. Рабочий из Воронежа по имени Иван только что прибыл по этапу и узнал, что здесь, на Анзере, содержится архиепископ Петр (Зверев). Иван старался говорить шёпотом, чтобы не разбудить сокамерников, но давалось ему это непросто.

— Милостив Господь! Никак не ожидал я, что пересекутся еще наши с владыкой земные пути! Как знать, может, и свидеться удастся...

— Не стану обнадёживать тебя, Иван. Архиепископ Петр вот уж две недели, как в Голгофо-Распятском скиту — в изоляторе для тифозных больных. Оттуда мало кто живым выходит. А вы, значит, знакомы были?

— Да кто ж в Воронеже не знал святителя Петра! В первый-то раз он приехал к нам еще в 1925 году — его направили в помощь митрополиту Владимиру, тому уж глубоко за восемьдесят было. Немощью старца пользовались вероотступники, обновленцы — у них тогда почти получилось захватить Воронежскую епархию. Столько храмов перешло в их подчинение, страшно вспомнить! Вроде понятно было, что это безбожная власть создаёт пародию на Церковь, однако немало людей купилось на лживую пропаганду. Так вот, когда к нам прибыл владыка Пётр, буквально на глазах положение стало меняться!

— Неужели раскольники стали возвращаться в Церковь?

— Именно так, батюшка! Целыми общинами приносили покаяние!

— Как же это удалось владыке Петру?

— А на этот вопрос однозначно и не ответишь. Чудо, да и только, по молитвам святителя происшедшее. Он никаких особых речей против обновленцев не произносил, никого не агитировал. Вся его проповедь в нем самом заключалось — в открытости, добросердечии, жертвенности. Сам себе человек не принадлежал — всего себя людям роздал. А как он служил —вспомнишь, да заплачешь! Полным афонским чином, Всенощное бдение, бывало, по шесть часов длилось. И не уставал никто...

— Как же унаследовал архиепископ Пётр кафедру митрополита Владимира? Как власти допустили, чтоб епархию возглавил православный епископ, против обновленцев настроенный?

— О, это отдельная история! Мы ведь тогда что предприняли? От лица православных трудящихся опубликовали заявление, что приглашаем архиепископа Петра занять вдовствующую кафедру, и еще условие ему выставили — не участвовать в новых религиозных группировках!

— Мудро, ничего не скажешь.

— Да! Для властей это выглядело, как народное избрание епископа. Мы и потом, спустя год, пытались этот метод применить. Когда святителя Петра вызвал к себе в Москву начальник ОГПУ Тучков, мы сразу поняли, что добром это не кончится. И отправили телеграмму в президиум пятнадцатой всесоюзной партийной конференции с требованием прекратить преследование пролетарского епископа! А двое наших прихожан к Тучкову домой заявились, с протестом от лица трудящихся Воронежа.

— И чем же дело-то кончилось?

— Как видите — сгубили чекисты нашего владыку. В апреле 1927-го к десяти годам Соловков его приговорили. И мы тоже — все, кто ту телеграмму подписывал, с тех пор по лагерям да по тюрьмам. Но я ни разу не пожалел, что подпись тогда поставил. Я бы и на смерть за святителя Петра пошёл. Я и представить не мог, что такие люди бывают. Святые люди...

7 февраля 1929 года архиепископ Пётр (Зверев) скончался на острове Анзер в тифозном бараке, в стенах церкви Распятия Господня на горе, именуемой Голгофой. Умирая, он утешал других страдальцев, что с его кончиной эпидемия прекратиться — и оказался прав.

Лагерное начальство намеревалось похоронить владыку в общей могиле, но заключенные добились разрешения оказать архипастырю подобающие сану почести. Через семьдесят лет, 17 июня 1999 года, во время раскопок были обретены нетленные останки святого. 9 августа 2009 года состоялось перенесение честных мощей святителя Петра (Зверева) в Алексиево-Акатов монастырь города Воронежа.

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема