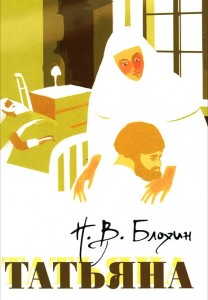

Писатель Николай Блохин – личность в литературных кругах легендарная. Распространявший в советское время строго запрещенную тогда православную литературу, он «заработал» несколько лет лагерей. Кстати, именно в тюрьме Блохин написал свою первую книгу. И когда после трех лет неволи ему прибавили еще год - за активную религиозную пропаганду среди заключенных – даже обрадовался, потому что теперь точно знал, на что потратит этот свой «вынужденный отпуск». Сегодня Николай Блохин – автор нескольких крупных романов, а также множества повестей и рассказов, которые часто издаются и неизменно пользуются большой популярностью. В свой очередной сборник под названием «Татьяна» Николай Блохин включил известные и давно полюбившиеся читателям произведения.

Писатель Николай Блохин – личность в литературных кругах легендарная. Распространявший в советское время строго запрещенную тогда православную литературу, он «заработал» несколько лет лагерей. Кстати, именно в тюрьме Блохин написал свою первую книгу. И когда после трех лет неволи ему прибавили еще год - за активную религиозную пропаганду среди заключенных – даже обрадовался, потому что теперь точно знал, на что потратит этот свой «вынужденный отпуск». Сегодня Николай Блохин – автор нескольких крупных романов, а также множества повестей и рассказов, которые часто издаются и неизменно пользуются большой популярностью. В свой очередной сборник под названием «Татьяна» Николай Блохин включил известные и давно полюбившиеся читателям произведения.

В одном из них – повести «Татьяна, дочь царская», писатель предстает как великолепный мастер исторической прозы. Хотя, надо сказать, с историей Блохин поступает по традиции своеобразно: реальные персонажи у него действуют в обстоятельствах, близких к сказочным. Пожилой городовой, Савва Петрович Мертиев, дежурил в Татьянин день у рюмочной, где студенты и профессора отмечали свой «профессиональный» праздник. Савва Петрович, однако, считал, что день такой великой святой нужно проводить отнюдь не за рюмкой водки, и своими соображениями открыто делился с молодыми напарниками. Возник спор, который неизвестно чем мог бы кончиться, если бы не появилась вдруг откуда ни возьмись хорошенькая барышня. Девушка подошла к замерзшим городовым и каждому в честь праздника вручила по золотой иконке мученицы Татианы – «в подарок от папы», казала она. Раненный на фронте Первой Мировой, попав в госпиталь, Савва Петрович снова встретил эту барышню – теперь она самоотверженно ухаживала за больными. А когда после Февральской революции он попадает в число солдат, карауливших арестованную Царскую семью, он наконец-то узнаёт, что та милая, скромная девушка – царская дочь, Татьяна…

В рассказе «Суд» и в «Святочной повести» Николай Блохин резко меняет стиль повествования. После почти классической «Татьяны» они кажутся фантасмагоричными и даже немного жутковатыми. Еще бы, ведь и руководительницы кружка научного атеизма из «Суда», и мальчик ФЕдюшка из «Святочной повести…» имеют дело со всякой нечистью, которая таки страхи задает, что и гоголевский «Вий» юмористическим рассказом покажется… Но у героев против «рогатых товарищей» наготове всегда есть горячая вера в Бога. И поэтому «ужастики» в итоге оказываются совсем не страшными, а удивительными, и, главное, невероятно увлекательными. И очень гармонично вписываются в сборник Николая Блохина «Татьяна».

«Святитель Иннокентий (Вениаминов)». Григорий Елисеев

Гостем программы «Исторический час» будет преподаватель Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Григорий Елисеев.

Разговор шел о жизни и трудах святителя Иннокентия (Вениаминова), известного архиерея XIX века, миссионера, проповедавшего христианство народам Алеутских островов, Северной Америки, Якутии и Хабаровского края.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Святитель Иннокентий (Вениаминов)». Григорий Елисеев

- «Историк И.Е. Забелин». Татьяна Агейчева

- «Казаки в Париже». Дмитрий Володихин

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов

«Чудеса в жизни человека». Прот. Григорий Крыжановский, Ксения Алфёрова, Яна Зотова

В этом выпуске программы «Клуб частных мнений» протоиерей Григорий Крыжановский, актриса, директор благотворительного фонда «Я есть» Ксения Алфёрова и музыкант, педагог Яна Зотова размышляли о том, что такое чудеса, как научиться их видеть и благодарить за них Бога.

Ведущая: Наталия Лангаммер

Все выпуски программы Клуб частных мнений

«Оконная изморозь»

Фото: Iris Vale/Unsplash

Причудливы и художественно безупречны рисунки, выведенные Божиим перстом на оконном стекле в холодную январскую ночь. Вот откуда должно черпать вдохновение современным декораторам и дизайнерам интерьеров! Становится ясным, что творческую способность вложил в нас Сам Творец, ею же Он обучает тех, кто умеет созерцать красоту вокруг себя в природных явлениях и картинах. Но как бы ни старался живописец, он никогда не превзойдёт в мастерстве Своего Небесного Учителя.

Ведущий программы: Протоиерей Артемий Владимиров

Все выпуски программы Духовные этюды