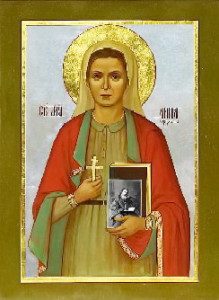

Анна Ивановна Зерцалова родилась в конце 19 века в Москве в семье небогатого дворянина. Девочке дали неплохое образование, в шестнадцать лет она окончила гимназию с правом работать домашней учительницей. Семья придерживалась в воспитании строгих нравственных принципов, но православие здесь воспринималось главным образом с обрядовой стороны. Анна ходила в храм и участвовала в таинствах, но не понимала, зачем это нужно. Ищущая душа девушки томилась, желая постичь смысл жизни. Анна изучала и музыку, и математику, и философию, но ее тоска все усиливалась. Девушкой овладела странная, мучительная апатия.

Анна Ивановна Зерцалова родилась в конце 19 века в Москве в семье небогатого дворянина. Девочке дали неплохое образование, в шестнадцать лет она окончила гимназию с правом работать домашней учительницей. Семья придерживалась в воспитании строгих нравственных принципов, но православие здесь воспринималось главным образом с обрядовой стороны. Анна ходила в храм и участвовала в таинствах, но не понимала, зачем это нужно. Ищущая душа девушки томилась, желая постичь смысл жизни. Анна изучала и музыку, и математику, и философию, но ее тоска все усиливалась. Девушкой овладела странная, мучительная апатия.

Тогда она решила начать работать. Через газету учительница Зерцаалова нашла себе место в семье, проживающей в Ярославской губернии. Анне было страшно расставаться с родительским домом, и она пошла в древний кремлёвский храм в честь Константина и Елены - взять благословение у священника на поездку.

Так случилось, что в этот день Анна встретила в церкви не скучный обряд, а Живого Бога, и эта встреча определила всю её дальнейшую судьбу. Вдруг ей открылся смысл жизни, вернулась детская радость, исчезла апатия, а на ее место пришло горячее желание быть полезной другим людям. Чтобы не засушить в себе этот нежный росток веры, она была готова на все. Помог же совершиться этому удивительному перевороту протоиерей Валентин Амфитеатров, знаменитый московский священник. После недолгой беседы с ним Анна осознала себя христианкой. А отец Валентин стал ей другом и учителем на долгие двадцать лет.

И вот Анна заступила на свое первое рабочее место. Сразу же ей выпали нелегкие испытания. Хозяева дома, в который она была принята на должность учительницы, были атеистами, и, заметив религиозность Анны, стали смеяться над ней. Каждый вечер они устраивали чтения, где изучали антихристианскую литературу. Анна должна была присутствовать на этих вечерах. В храм из семьи, конечно же, никто не ходил, и девушке приходилось одной, пешком, ходить в церковь почти за десять километров. Не соблюдали в семье и пост, и Анне было нелегко организовать свое питание так, чтобы не нарушать церковный устав.

Хозяйка дома не разрешала новой учительнице проводить с ее детьми много времени, и, чтобы занять себя, Анна устроила школу для деревенских ребятишек. Там она бесплатно учила их писать и читать, рассказывала им об устройстве мира. Это доброе бескорыстное начинание так потрясло хозяев Анны, что они переменились к ней. Девушке предоставили лошадей, чтобы она могла посещать церковь. Стали ей готовить и постные блюда. Но жить среди людей, не верящих в Бога, было для нее крайне тяжело. Как только духовник ей позволил, Анна уволилась и вернулась в Москву.

Но и в родном доме девушку ждали испытания. Родители испугались тех перемен, которые произошли с дочерью, и запретили ей встречаться с отцом Валентином. Анне не давали поститься, мешали молиться, и, как могли, препятствовали ей ходить в храм. Разрешилась эта непростая ситуация весьма необычным образом. Девушка тяжело заболела и начала слепнуть, но отказывалась прибегать к медицинской помощи. Только тогда родители были вынуждены обратиться к духовнику дочери. Он строго велел Анне лечиться. Родители же, увидев, что после беседы с батюшкой дочь обратилась к врачам и ей стало гораздо легче, снова разрешили им видеться.

До самой смерти отца Валентина Анна была рядом с ним и записывала его проповеди. Когда же он скончался, духовная дочь стала их публиковать для утешения многочисленных батюшкиных прихожан. Одна богатая женщина купила дом возле кладбища, где был похоронен отец Валентин, и подарила его Анне. Теперь та могла жить так, как давно мечтала. Учить детей, молиться, писать книги, встречать тех, кто пришел помолиться на могилку батюшки. Но эта её счастливая жизнь продолжалась недолго – в стране разразилась революция, начались страшные гонения на христиан.

У Анны отобрали дом, ей запретили преподавать, печатать и раздавать фотографии духовного отца, издавать книги о нем. Скитаясь по друзьям, Анна Ивановна все-таки сумела дописать последнюю, пятую книгу о любимом наставнике. Рукопись книги попала к чекистам, и Анна была арестована за «контрреволюционную пропаганду». Любое упоминание о духовном мире новая власть воспринимала как угрозу для себя.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Как вы относитесь к советской власти?

АННА ЗЕРЦАЛОВА:

Я отношусь к ней безразлично. Но считаю, что советская власть плохо относится к своим верующим гражданам и ущемляет их права.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Значит, вы признаете себя виновной в контрреволюционной агитации?

АННА ИВАНОВНА:

Нет, не признаю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Но как тогда расценивать вашу издательскую деятельность?

АННА ИВАНОВНА:

Я просто хотела рассказать о человеке, который принес много пользы русским людям, проповедуя им слово Божие.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Кто помогал вам печатать его фотографии и издавать книги?

АННА ИВАНОВНА:

Имена этих людей я назвать не могу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ:

Вы отказываетесь сотрудничать с советской властью?

АННА ИВАНОВНА:

Я учитель, и готова работать в советской школе, учить детей. Но предавать я никого не буду.

Во время допроса выяснилось, что Зерцалова собирала документы для канонизации Валентина Амфитеатрова. А, поскольку при советской власти это было невозможно, Анна Ивановна была вынуждена признать, что ждала падения этой власти. По решению тройки НКВД она была признана виновной и приговорена к расстрелу.

Анна Ивановна спокойно и мужественно выслушала приговор. Она шла не умирать. Она шла навстречу тем, кого любила, в ту страну, которую теперь по праву могла называть своей Небесной Родиной.

7 сентября. О христианских добродетелях

В 16-й главе 1-го Послания апостола Павла к коринфянам есть слова: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды».

О христианских добродетелях — священник Вадим Бондаренко.

В сегодняшнем послании апостол Павел обращается к христианам Коринфа с призывом быть постоянными в добродетели. Иногда мы можем задать себе вопрос: «А зачем мне это делать?» Нами может двигать долг, звание христианина, стыд перед другими. Но что про нас самих?

В каждом из нас заложена тяга к преодолению себя. Хотя мы и жестко привязаны к материальному, животному существованию, нам очень важно осознавать, что мы — что-то большее, чем поесть, поспать, удовлетворить другие физические потребности. И тогда мы проявляем твёрдость там, где хочется спасовать, мужественны, а не отдаемся страху, бодрствуем, когда хочется расслабиться.

Иногда, когда мы измотаны или чем-то увлечены, физическое подавляет, и мы забываем о своём высшем призвании.

Призыв апостола Павла, который обращён и к нам, не стоит воспринимать как морализаторство. Просто иногда нам нужно вспомнить, кто же мы на самом деле или для чего рождены в этот мир.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 сентября. О духовном смысле праздника Собора Московских святых

Сегодня 7 сентября. Собор Московских святых.

О духовном смысле праздника — священник Алексий Долгов.

Собор Московских святых как общецерковный праздник был установлен сравнительно недавно. В 1997 году, когда торжественно отмечалось 850-летие со дня основания Москвы, по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и решению Священного Синода нашей Церкви, было решено почтить многочисленных святых Московской земли: святителей, блаженных, юродивых, преподобных и многих других.

Уже в конце XV века было установлено празднование в честь московских святителей Петра, Алексия, Фотия и Ионы. В последствии в собор вошли благоверные князья, царевичи, Христа ради юродивые, новомученики, исповедники Церкви Русской.

Мы прославляем всех наших московских святых в один день, символически показывая этим, что все они имеют равную славу в Царстве Небесном как покровители Москвы и молитвенники о нашем земном Отечестве.

Поэтому не случайно, что собор Московских святых неразрывно связан с Днём города Москвы, и оба праздника, церковный и общественный, часто отмечаются в один день. Это важно сегодня, когда многие страны стремительно теряют свою христианскую идентичность, потому что празднование собора Московских святых напоминает всем нам о том, что, по словам святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, Отечество земное с его Церковью есть преддверие, то есть начало, Отечества Небесного.

Именно сегодня в Москве совершается общемосковский крестный ход от кафедрального соборного храма Христа Спасителя до Новодевичьего ставропигиального женского монастыря.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 сентября. О жизни и творчестве Александра Куприна

Сегодня 7 сентября. В этот день в 1870 году родился русский писатель Александр Куприн.

О его жизни и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Многогранен образ этого писателя, который пришёл к зениту своего творчества скорбным и непростым путём: годы нужды в юности, первые писательские опыты, успех, борьба за существование и, наконец, раскрытие в полной мере его дарования.

Куприн многое переоценил, живя в Париже. В своё время он жестоко разочаровался в революции, а затем и в эмиграции, поняв, что и небо здесь другое, и люди не такие, как в России.

Мало кто знает, какие нежные, теплые строки он посвятил русской императрице, святой страстотерпице Александре Фёдоровне. Его своим чутким сердцем он уловил тот свет молитвы и любви к России, к её народу. Он оценил сполна её материнский жертвенный подвиг, что оказалось возможным уже в эмиграции, годы спустя, страдальческой кончины августейшей семьи.

Мечта Куприна сбылась. Уже тяжело больной вернулся в Россию, где прожил буквально несколько месяцев.

Но и после кончины мы, прикасаясь к лучшим его произведениям, унося из детства сюжеты «Белого Пуделя» и других рассказов, в юности сопереживаем героем «Гранатового браслета», соприкасаемся с библейской тематикой повести «Суламифь». Понимаем, что для русского писателя питательной средой его творчества была Родина-мать.

И сегодня вверяем милости Божией жестоко страдавшую, но тянувшуюся к свету Божьему душу писателя Куприна.

Все выпуски программы Актуальная тема