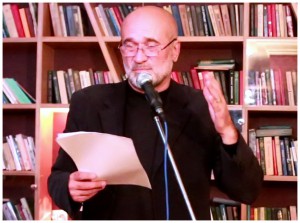

…Читая статьи поэта Юрия Казарина в журнале «Урал», где он заведует отделом поэзии, перелистывая составленную им и не имеющую аналогов антологию «Последнее стихотворение ста русских поэтов XVIII–XX веков», слушая его монологи на популярном видеосервере, – я все больше прихожу к мысли, что именно для него, Юрия Викторовича Казарина, как мало для кого из пишущих, мистическое вещество поэзии – есть почти «безостаточная» суть личной судьбы и жизни.

…Читая статьи поэта Юрия Казарина в журнале «Урал», где он заведует отделом поэзии, перелистывая составленную им и не имеющую аналогов антологию «Последнее стихотворение ста русских поэтов XVIII–XX веков», слушая его монологи на популярном видеосервере, – я все больше прихожу к мысли, что именно для него, Юрия Викторовича Казарина, как мало для кого из пишущих, мистическое вещество поэзии – есть почти «безостаточная» суть личной судьбы и жизни.

Иногда мне кажется, что даже когда он не пишет – а пишет Юрий много и часто – он все время думает о веществе поэзии, о рождающем её и растворённом в ней языке, о таинственной связи этих понятий с непостижимой Божественной гармонией.

Без нажима розой роза

лепит зимнее стекло.

С точки зрения мороза,

очень все-таки тепло.

Роза луковицы, хлеба,

соль в оконные кресты –

отпечатки прямо с неба

шестипалой пустоты.

Стужа – это просветленье:

всюду взор находит печь,

дабы тронула поленья

Господа прямая речь.

В недавнем предисловии Казарина к стихам поэта-собрата я прочитал такое: «Поэзия как Сердцевина Вселенной собирает наши середины, сердцевины, сердца в одно целое и не дает уменьшиться, рассыпаться и исчезнуть миру, мирозданию, космосу, душе, разуму и – позволю себе такую вольность – Богу. Стихи действуют медленно, очень медленно, слишком медленно… – то есть вечно. Они как огонь–кровь земли, всей Земли Вселенной, плодородной и животворной, – пронизывают нас и притекают к небу, – нет – востекают в него» Конец цитаты.

Насчет вольности, кстати, я думаю, замечено верно…

И хотя мало у кого из поэтов само слово «Бог» так часто встречается в словаре как у Казарина, я более всего ценю его лирико-философские поэтические этюды не за их духовно-смысловые ходы ( они и причудливо-дерзновенны, и простодушны, и живописны разом), – но прежде всего – за саму свежесть их морозной музыки, за чистоту дыхания, за самый хрустальный звук этих неповторимых миниатюр с их быстротечной переменой вида и рода:

Вон сорока пошёл. Куда пошёл,

кроме Бога, не знает никто.

У неё камзол, чёрно-белый камзол.

Нет, с зелёным подкладом пальто.

Под неё с небес нависает лес,

если крепко башкой мотнёшь.

Темноту во льду шевельнёт порез –

и теченье покажет нож.

Ах, по воздуху хорошо пешком.

Одинока – да не одна.

Синевы глотнёшь да заешь снежком,

и ещё раз – уже до дна.

«…Снежное поле – книга. Она открывается зимой и снегом – небом. Она листается метелью, зверем и человеком… В городе она превращается в грязь – поди поплавай в ней! Её убирают и рапортуют: пять тысяч снегоуборочных агрегатов и так далее. В деревне снежное поле – кровельное, огородное, заборное, столбовое, наличниковое, крыльцовое – любое – написано птицами и зверьём. Исписано или прочитано?

Сначала белизна и чистота, видимо, прочитывается, а затем сороки, синицы, вороны, сойки, снегири, свиристели, клесты, щуры и поздние дрозды, а также коты, зайцы, собаки, хомяки, волки, мыши и лисы (а в лесу кабаны, лоси и косули) пишут на снегу ответ. Что-то вроде: “Прочитанному, а также сей белизне и чистоте – верю”. И никому в голову не может прийти мысль запретить эту книгу. Или – отредактировать. Или переписать…»

Какая чудная поэзия, друзья мои!

…А прочитал-то я сейчас из очередной казаринской статьи.

30 августа. О дерзновении слепых

В 20-й главе Евангелия от Матфея есть эпизод об исцелении Христом двух слепых.

О дерзновенной молитве евангельских слепцов — священник Алексий Дудин.

Как хорошо, когда у человека есть настойчивость и дерзновение в молитве. Господь нас напрямую призывает: «Просите, и дастся вам; стучите, и отворят вам». Эти слова, не зная их, но по духу чувствуя, исполняют евангельские слепцы. Они чувствуют, что Господь не сможет им отказать, если они будут взывать всем сердцем.

Они чувствуют, что если молиться Богу и молиться постоянно, то Господь услышит и исполнит твою молитву. Конечно, такая молитва встречает и сопротивление. Здесь этих евангельских слепцов окружающие заставляют замолчать. Они требуют, чтобы они не мешали слышать проповеди Христа.

Но Христос примером своим, примером их исцеления, показывает, что именно так нужно поступать. Именно так, без страха, без сомнения, без маловерия и малодушия, нужно просить у Бога и получать то заветное и спасительное, что необходимо для твоей жизни.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 августа. О силе в немощи

В 1-й главе 1-го Послания апостола Павла к коринфянам есть слова: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное».

О силе в немощи — священник Родион Петриков.

Апостол Павел бросает вызов: «Бог избирает немощное мира, чтобы посрамить сильное». Но что это за «немощное»? Это, конечно же, не слабость как поражение, но это сознательное упование на Господа Иисуса Христа, когда наши человеческие силы истекают.

Это мама особого ребенка, которая каждое утро шепчет: «Господи, я не справляюсь без Тебя», — её усталость становится мостом для Божьей благодати. Это пожилой христианин, который, может быть, не может ходить в храм, но его молитва в кресле у окна освящает его дом и ближних.

Почему же Господь так любит слабое? Во-первых, для того чтобы сломать наш миф о самодостаточности: «Не мечом спасает Господь», — сказано в книге Царств. Давид с камнем побеждает Голиафа. Во-вторых, для того чтобы явить Свою славу. Слепорождённый в Евангелии: его немощь становится холстом, на котором Христос живописует Своё чудо. Наконец для того чтобы нас научить любви. Ведь когда мы принимаем помощь, мы дарим другим возможность служить Христу в нас.

Но если ты сильный человек, бизнесмен, спортсмен, учёный, то нужно иметь в виду, что ваша сила — это не помеха Богу до тех пор, пока вы помните слова Христа: «Без Меня не можете творити ничего». Или слова апостола Павла: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».

Нам сегодня необходимо превратить свою слабость в молитву. Давайте помолимся и скажем: «Господи, вот моя немощь, это место для Твоей силы».

Все выпуски программы Актуальная тема

30 августа. О подвиге Мученика Патрокла Трикассинского

Сегодня 30 августа. День памяти Мученика Патрокла Трикассинского, жившего в третьем веке.

О его подвиге — протоиерей Михаил Самохин.

Мученик Патрокл жил в III веке при императоре Аврелиане. Известно, что он был родом из города Трикоссины, ныне Труа, и вёл благочестивую христианскую жизнь: любил молиться, читать священные писания, постился и благотворил бедным. Господь за это ниспослал ему дар чудотворения.

Император Аврелиан призвал к себе святого и повелел ему кланяться идолам, обещая за это почести и награды. Святой отказался от идолопоклонства со словами, что император сам нищ. «Как можешь ты называть меня, императора, нищим?» — спросил Аврелиан. Святой отвечал: «Ты имеешь много земных сокровищ, но не имеешь сокровища небесного, потому что не веруешь во Христа, и в будущей жизни не получишь райского блаженства. Поэтому ты нищ».

Аврелиан в ответ осудил его на усечение мечом. Воины повели его на берег реки, ныне Сены. Но внезапно глаза их помрачились, и святой Патрокл в это время перешёл реку по воде и стал молиться на горе другого берега. Придя в себя, одни воины изумились исчезновению мученика и прославили Бога, а другие сочли чудо за колдовство.

Одна язычница указала воинам, что святой Патрокл находится на другом берегу реки. Воины переправились и умертвили мученика. Его тело погребли ночью священники Евсевий и диакон Леверий.

Райское блаженство в вечности и сегодня для нас важнее и ценнее всех сокровищ на земле. И получаемая возможность стать жителями рая благодаря вере в Господа и Спасителя Христа. Очень важно вспоминать об этом, чтобы не обкрадывать себя, выбирая вместо этой веры и блаженства временную сладость земного греха.

Все выпуски программы Актуальная тема