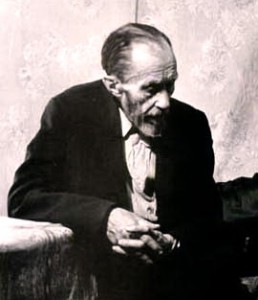

На протяжении последних десятилетий – имя, труды, духовный и человеческий подвиг Сергея Фуделя обретают широкий круг сопричастников и сомысленников. Его любит церковная и новоначальная молодёжь, почитают миряне и духовенство. Книги Сергея Иосифовича, выходившие когда-то в самиздатовских списках и русских эмигрантских издательствах, обильно издаются в России, выпущено его жизнеописание, состоялось трехтомное собрание сочинений.

На протяжении последних десятилетий – имя, труды, духовный и человеческий подвиг Сергея Фуделя обретают широкий круг сопричастников и сомысленников. Его любит церковная и новоначальная молодёжь, почитают миряне и духовенство. Книги Сергея Иосифовича, выходившие когда-то в самиздатовских списках и русских эмигрантских издательствах, обильно издаются в России, выпущено его жизнеописание, состоялось трехтомное собрание сочинений.

Для многих и многих он оказался близкородственным, духовным проводником.

…Удостоенный милости быть другом святых, годы и годы проведший в ссылках и лагерях, сын светлого пастыря и светлый мирянин, чьи сокровенные, исповедные труды питали сердца, – по слову священника Николая Балашова – «хлебом жизни в пору духовного голода России», – родился в первый год прошлого века и прожил 77 лет. Передо мною сейчас – его первое литературно законченное произведение, созданное после последней ссылки и названное «Моим детям и друзьям».

Я открыл эту книжечку на неожиданном воспоминании автором рассказанной ему кем-то чудовищной истории из 19-го века. Некий мужик ограбил и убил девочку, возвращавшуюся после пасхальных каникул. Убийцу быстро поймали. Небольшие девочкины деньги он потратил, капустные пироги съел, а яйца на дне корзинки – не тронул. На мимолётно-простодушный вопрос следователя – почему? – ответил: «Ведь день был постный».

«…Но кто же все–таки воспитал такое уважение к посту в этом мужичке XIX века? Кто же все–таки недосказал ему чего–то в своем рассказе о христианстве?

Христианство – пост? Да, несомненно. Христианство – милосердие? Да. Христианство – послушание и любовь к Церкви? Да. Христианство еще и многое другое. Но что же все-таки христианство в целом, можно ли, отойдя от частичных его определений, найти какое–то общее и всеобъемлющее? Вопрос имеет практическое значение, так как, очевидно, этому мужичку раскрыли только одну часть христианства, а все остальное утаили, оцедили комара и проглотили верблюда».

Половину нашей закладки из книги Сергея Фуделя «Моим детям и друзьям» прочитал Олег Шкловский. А записывал я эту программу в Великий Четверг, в день воспоминания о Тайной Вечере, когда молящиеся поют, вспоминая о Христовой притче о брачном пире: «Чертог Твой вижду Спасе мой, украше́нный, и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние души моея Светодавче, и спаси мя» («Вижу Твой украшенный (брачный) чертог, Спаситель, но не имею (достойной) одежды, чтобы войти в него. Просвети одежды души моей, Дарующий свет, и спаси меня»).

«Христианство есть учение, или благовествование, о Царстве Божием. Тяжелее всего делать выписки, так как невольно вспоминаешь книги, сплошь составленные из выписок, которые никого не убедили. Настало время (да это и всегда было так), когда в христианстве можно убедить только личной верой в силу Божию. Всякое писательство о нем все больше теряет значение. А нам (мне) как раз все хочется только “о”, а не “в”.

Быть в Церкви – это значит вступить на тесный и скорбный путь Христов, и как мало дерзающих на это! Сколь же легче сидеть “около церковных стен” на солнышке, слушать птичек и, покуривая, размышлять без особого труда об этой тесноте и скорбности. Такие мы, как бы верующие».

Священник Николай Балашов пишет, что в последнем своем завещании, названном «Итог всего», Сергей Фудель вновь и вновь говорил «о жажде Духа, о реальном причастии “еще здесь, на земле, Божественной жизни и нетления”, без которого томится душа, о подвиге жизни, которым возжигается в сердце огонь Пятидесятницы».

А рассуждение о христианстве из самого первого своего произведения, которого мы сегодня коснулись, невыносимо горькую мысль о нашем «как бы веровании», Сергей Иосифович Фудель завершил просительными словами надежды: «Но да благословит Господь идущих истинно тем, настоящим путем, да утешит их, да облегчит, да помилует их, а с ними и всех нас».

7 января. Поздравление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с праздником Рождества Христова

Седьмого января в праздник Рождества Христова Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предстоятель Русской Православной Церкви, обратился к её верным чадам со словами поздравления.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа

Сегодня 7 января. О времени, определённом Богом для рождения Спасителя нашего Господа Иисуса Христа — настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука Степанов.

Все выпуски программы Актуальная тема

7 января. Об истории Российской Академии наук

Сегодня 7 января. В этот день в 1726 году была основана Российская Академия наук.

О её истории — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема