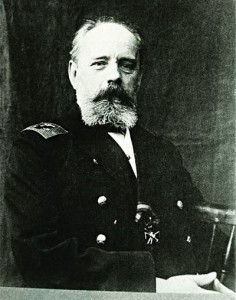

Прежде, чем прозвучит наша закладка, оговорюсь: русская книга, о которой пойдет речь, подготовлена к изданию на самом краю нашего отечества – в приморском Владивостоке. Это десятое ¬по счету издание легендарных посмертных записок адмирала Геннадия Невельского названных «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России». Книга выпущена в год 200-летнего юбилея со дня рождения её автора, без героических трудов которого восточные границы нашей страны могли быть иными, – коротко говоря, без Приамурья и Сахалина.

Прежде, чем прозвучит наша закладка, оговорюсь: русская книга, о которой пойдет речь, подготовлена к изданию на самом краю нашего отечества – в приморском Владивостоке. Это десятое ¬по счету издание легендарных посмертных записок адмирала Геннадия Невельского названных «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России». Книга выпущена в год 200-летнего юбилея со дня рождения её автора, без героических трудов которого восточные границы нашей страны могли быть иными, – коротко говоря, без Приамурья и Сахалина.

Самое же первое издание записок адмирала состоялось в далёком 1878-м.

Весенними же днями 2014-го, когда я получил эту книгу и сел за неё, изумляясь полиграфическому качеству и аппарату красочных фолиантов, в Москву приехал за наградой, присужденной двухтомнику, его издатель – Александр Колесов, главный редактор и директор легендарного дальневосточного «Рубежа».

…Завершая свой труд, Геннадий Иванович Невельской взялся подвести черту, торжественно поясняя самую суть немеркнущего в веках подвига своих соратников-офицеров. Он рассказал о рискованных военных постах, напомнил о найденных под сахалинской землею природных богатствах, поведал о внимании к обычаям инородцев, о сложившемся русском влиянии, – обо всём, что убедило генерал-губернатора воспринять эту землю – цитирую – «как бы давно принадлежавшею России».

Я не смог отказать в удовольствии, послушать чтение из финала записок адмирала Невельского именно в исполнении его сегодняшнего издателя и записал Колесова прямо на улице, в центре столицы, под шум большого города.

«…Наконец, они, всеми упомянутыми действиями своими, совершенными вне данных им повелений, единственно по усмотрению и под свою ответственность, фактически доказали правительству, что только в при-амурском и при-уссурийском бассейнах с омывающим их морем и возможно создать надлежащее политическое значение России на отдаленном ея Востоке и школу для образования экипажей нашего флота…»

Подчеркну, что впервые – за сто тридцать шесть лет после первого выпуска – героические записки адмирала Невельского выходят в своем неповреждённом цензорами и политиками виде, да еще с восьмисотстраничным комментарием ученого-архивиста Михаила Высокова. В добавление к трем памятникам адмирала, уже сооруженным в России – «Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке…» – я считаю – четвёртым. И если бы кто-нибудь, не ёрничая, на полном, так сказать, серьёзе спросил меня, как любить свою Родину, я бы ответил: как это делал автор «Острова Сахалин» Антон Павлович Чехов или морской адмирал Геннадий Иванович Невельской.

«…Вот почему деятельность наших морских офицеров, составляющих экипаж транспорта «Байкал» в 1849 году и затем амурскую экспедицию с 1850 по исход 1855 года, преисполненная гражданской доблести, отваги и мужества, представляет незыблемое основание к окончательному присоединению к России в 1856 году при-амурскаго и при-уссурийскаго края и одну из видных страниц истории нашего флота и истории отдаленного Востока.

Я имел счастие начальствовать этою экпедициею и потому счел своею священною обязанностию изложить эти события с фактическою точностию, в последовательном порядке».

Добавлю (и напомню себе), что дальневосточный издатель Александр Колесов, который стоя на московской улице читал нам сейчас из адмирала Невельского, более двадцати лет открывает для жителей «центра» некую Новую землю нашей культуры. В этом, кажется, есть его предназначение и судьба, схожая в своём векторе с адмиральской.

…Есть, есть ещё люди, которые знают, что такое «патриотизм» не по Словарю иностранных слов или газетной статье. С Божией помощью они целодневно работают во славу отечества, оглядываясь на образцы, оставленные нам великими предками. И нередко придают этим образцам – как, например, посмертным запискам Геннадия Невельского – обновленное, сильное, живое дыхание.

Помогай им Бог.

Николай Васильевич Гоголь «Мертвые души» — «О жизни настоящей и фальшивой»

Фото: PxHere

Чем настоящая жизнь отличается от фальшивой? Мёртвая душа от живой? Такие вопросы ставит Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мёртвые души». Вкратце сюжет поэмы таков: мошенник Чичиков покупает у помещиков крепостных, которые скончались недавно и поэтому на бумаге всё ещё числятся живыми. Цель Чичикова — заложить несуществующих крестьян в банк и, получив деньги, скрыться.

За внешним авантюрным сюжетом произведения Гоголя кроется глубокий подтекст. «Впрочем, — говорит один из героев поэмы, помещик Собакевич, — что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди». Его слова — ключ к «Мёртвым душам». Не все живущие подлинно живы, и так можно сказать о многих персонажах поэмы: Маниловы проводят жизнь в иллюзиях и мечтах, Ноздрёв прожигает её, Плюшкин окаменел в скупости, а Коробочка — в глупости. Подлинной жизни в них не сыщешь, это понимает и сам Чичиков. Жизнь души, оторванной от Бога, фальшива и иллюзорна. Оживает душа только силой и благодатью Божией. Поэтому одна из молитв, переданных нам святым Серафимом Саровским, гласит: «Господи, премени меня от еже не быти, во еже быти». То есть измени меня, из мёртвого сделай живым.

Но что же с поэмой «Мёртвые души»? Есть ли в ней проблески света? Известно, что во втором томе поэмы Гоголь собирался привести Чичикова к покаянию и преображению души.

Все выпуски программы: ПроЧтение

Мэри Додж «Серебряные коньки» — «Жизнь подлинная и мнимая»

Фото: PxHere

Грустно, оглядываясь, осознавать, что какое-то время было потрачено впустую, когда ты вроде бы живёшь, а вроде бы и нет. В таком состоянии мнимой, а не подлинной жизни, порой могут незаметно пройти годы.

Герою повести Мэри Додж «Серебряные коньки», голландскому строителю Раффу Бринкеру, выпало особенно тяжёлое испытание. Десять лет назад он упал с большой высоты и с тех пор не приходил в себя — эти годы прошли в полубессознательном, полубезумном состоянии. Но наконец больного, по просьбе его сына, берётся прооперировать знаменитый хирург. После сложной операции Рафф приходит в себя. Он оглядывается, ищет глазами грудную дочь и маленького сына, а вместо них видит юношу и девочку-подростка. Ему рассказывают, что произошло — из его жизни выпало десять лет. Ральфу тяжело: десять лет жизни, десять лет семейного счастья, о которых ещё вчера он думал, что они будут впереди, оказались в прошлом. На его глазах выступают слёзы.

А ведь Раффу не в чем себя винить, его потеря вызвана несчастным случаем и болезнью. Насколько тяжелее было бы осознать, что отрезок жизни прожит впустую, иллюзорно, и не в болезни дело, а в лени, унынии, равнодушии, зависимости, неразумии? Намного. «Душа моя, восстань, что ты спишь?» — эти слова ежегодно звучат Великим постом в православных храмах. Они напоминают: жить надо так, чтобы не пожалеть однажды о прожитых впустую, словно во сне они прошли, годах. О мнимой, а не подлинной, жизни.

Все выпуски программы: ПроЧтение

«Король Франции Генрих IV и религиозные войны». Александр Музафаров

Гостем программы «Исторический час» был старший преподаватель Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского Александр Музафаров.

Разговор шел о французском короле Генрихе IV, которому приписывается фраза, ставшая крылатой, «Париж стоит мессы», о его роли в истории Франции, а также о религиозных войнах во Франции в XVI веке.

Ведущий: Дмитрий Володихин

Все выпуски программы Исторический час

- «Король Франции Генрих IV и религиозные войны». Александр Музафаров

- «Христианские корни русского фольклора». Анастасия Чернова

- «Афанасий Афанасиевич Фет». Сергей Арутюнов

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов