«…И все же он не был писателем в том словарном смысле этого слова, которое применимо ко всем сочинителям.

«…И все же он не был писателем в том словарном смысле этого слова, которое применимо ко всем сочинителям.

Он не рассказывал истории, как другие.

Он не описывал обстоятельства, как другие.

Он не изображал характеры, как другие.

И это притом, что Достоевский был гениальным художником.

Точнее – мыслителем, наделенным гениальным художественным даром.

<…> Сочинения Достоевского – это непрерывный процесс творения, управляемый, но неподвластный творцу.

Так раскаленная лава, вырываясь на поверхность земли под грозным давлением геологических пород, стекает по склону вулкана – неспешно, огненно, неумолимо, непрерывно меняя форму и замирая в причудливых образах скованного движения. И долго еще не остывает».

Это было чтение из книги историка литературы и филолога Павла Фокина «Достоевский. Перепрочтение». Между прочим, я записал голос Павла Евгеньевича прямо в музее Достоевского на Божедомке, там, где прошло детство писателя.

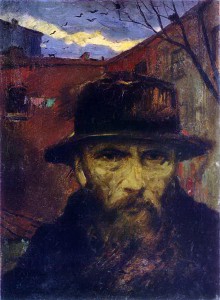

…Книга вышла совсем недавно, что отразилось и в её оформлении: обе стороны обложки занимает фотография возведенного в последние годы вестибюля станции метро «Достоевская». Огромный портрет автора «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания» ежедневно вглядывается с мраморной стены в жителей и гостей большого города, он глядит и на каждого по отдельности, он словно бы смотрит в наше настоящее и будущее разом.

Размышления о книгах и героях Достоевского обрамлены здесь лирическими, на первый взгляд, отступлениями о художественном даре и духовной проповеди создателя «Идиота» и «Бесов», – о явлениях, перешагнувших, обогнавших свою эпоху. Эти размышления (а Фокин читал сейчас из вступления) задели меня своей современностью и своевременностью, тронули и тем, что автор – мой ровесник, которому трезвое и вдумчивое чтение книг Достоевского (а через Фокина и мне самому) помогло вглядеться в суть растворенного в них послания.

Такой подход выделяет для меня книгу, о которой идет речь, как отдельный островок в море современного достоевсковедения, сообщает ей градус личного общения с писателем в нашем ежедневно обмирщаемом времени. Мне особенно дорого и то, что своим трудом (а эта книжка – и впрямь перепрочтение и передумывание), – Павел Фокин заводит речь о таких понятиях, как «надежда» и «чудо». Понятиях, не частых для современной литературной науки.

«С особой отчетливостью видна сегодня плодотворность и спасительность того взгляда на мир, который проповедовал Достоевский: “вне науки”, “со Христом, нежели с истиной”, даже “если б мне кто доказал, что Христос вне истины, и, действительно было бы, что истина вне Христа”. Только такой, нравственный взгляд на мир, когда шкала ценностей располагается не по горизонтали, между правыми и левыми, Западом и Востоком, христианами и мусульманами, а по вертикали – между верхом и низом, Добром и Злом, Богом и дьяволом, – только такой взгляд способен предотвращать катастрофы, только он даёт шанс на будущее.

Чудо Достоевского – повсеместное признание обжигающей истинности его наследия, – говорит нам о наступлении времени, когда человечество, все еще отягощенное многочисленными пороками (в наше время обретающими новые формы и масштабы), тем не менее выбирается на путь восстановления исконного своего облика».

…Но ведь, казалось бы, происходящее вокруг нас и внутри нас – слабо сопутствует подобному оптимизму. И тем не менее, надежда умирает последней. Достоевского читают и перепрочитывают нынче не только те, для кого русский язык – родной, но и граждане всего мира.

Кстати, вы помните, как Блок восклицал, обращаясь к национальному нашему гению, к Пушкину: «…дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!»

То же – и Достоевский. Но вот только в борьбе с чем он может помочь нам?

С грехом, конечно. И эта борьба, как видим, не остаётся немой.

Поможем Тимофею сделать ещё один шаг на пути к здоровой и активной жизни

О том, что значит, когда твоё здоровье и будущее зависит от постоянных реабилитаций, Тимофей Гоптенко знает многое. С виду он обычный десятилетний подросток и мало кто знает, что Тима борется с последствиями поражения центральной нервной системы. Среди его особенностей — трудности, связанные с концентрацией внимания, поведением и общением, которые он долгое время старается преодолеть. Недавно в жизни подростка случилось важное событие — после трёх лет учёбы дома Тимофей пошёл в обычную школу. Одновременно это стало для него и радостью, и серьёзным испытанием: большое количество уроков, напряжённые отношения с одноклассниками. Но наш герой не сдаётся и не теряет доброго настроя. Он открытый, отзывчивый и творческий человек. Тима любит создавать различные поделки и рисовать. Его работы не раз занимали призовые места на конкурсах и выставках.

Каждый курс реабилитации помогает Тимофею преодолевать преграды на пути развития, взаимодействия с миром и дарит шанс на самостоятельную жизнь. Но всякий раз это большое испытание для его родителей, которые с трудом находят средства на оплату дорогостоящих занятий. Сейчас семья оказалась в трудной ситуации, поэтому обратилась за поддержкой в фонд «Мои друзья».

Вместе с фондом вы можете помочь Тимофею Гоптенко отправиться на новый, очень важный для него курс реабилитации. Для этого переходите на сайт МоиДрузья.орг сделайте любой посильный перевод.

Присоединиться к сообществу хранителей храмов

Фонд «Белый Ирис» помогает людям, которые стремятся восстановить старинные храмы России. Художница Ирина Котик одна из них. Она заботится о церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной в городе Гаврилов-Ям Ярославской области. Когда-то эта церковь была сердцем города, но в 20-м столетии всё изменилось. И сейчас заброшенная святыня нуждается в помощи.

Рядом с этим храмом прошло детство Ирины. В советские годы её дедушка с бабушкой получили часть дома бывшего настоятеля, и она приезжала к ним на всё лето. Сегодня женщина часто возвращается в родные места. Они дороги ей не только потому, что связаны с семьёй и детством, но и потому что здесь находится любимый Богородице-Рождественский храм. «В дни радости и горя я могу подойти к нему, прислониться к холодному кирпичу и помолиться. И где бы я ни находилась, меня тянет сюда», — рассказывает Ирина.

Больше года назад она вместе с другими неравнодушными к святые людьми приступила к её спасению. На сегодня удалось расчистить завалы кирпича, освободить храм от зарослей и начать ремонтные работы.

Встреча с фондом «Белый Ирис» стала для женщины важным событием. Ирина узнала о большом сообществе людей, которые помогают разрушенным храмам. И присоединилась к проекту «Хранителем наследия может стать каждый», который поддержан Фондом президентских грантов. Он подробно знакомит участников с тем, как восстанавливать святыни.

«Хочется сделать всё возможное для развития родного края и сохранения церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы», — с воодушевлением говорит Ирина Котик. И приглашает других присоединяться к делу возрождения старинных храмов.

О том, как это сделать, узнайте на сайте фонда «Белый Ирис».

«Рождественские мотивы в литературе». Протоиерей Павел Карташев

Гостем программы «Светлый вечер» был настоятель Преображенского храма села Большие Вяземы Одинцовского района протоиерей Павел Карташев.

Разговор шел о рождественских мотивах в литературных произведениях, как авторы разных стран и эпох говорили о Рождении Спасителя в своих стихах и рассказах. Отец Павел приводит примеры как знакомых многим произведений, так и менее известных.

Этой программой мы продолжаем цикл из пяти бесед, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам.

Первая беседа с Августиной До-Егито была посвящена новогоднему и рождественскому кино (эфир 29.12.2025)

Ведущая: Алла Митрофанова

Все выпуски программы Светлый вечер