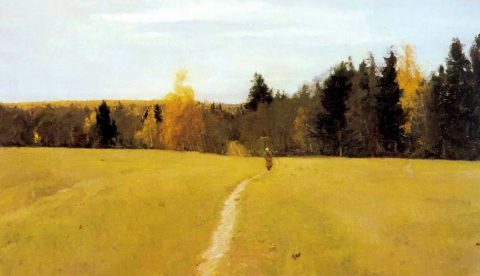

— Как же я люблю этот пейзаж Валентина Серова, Андрей Борисович! Только ради него стоило побывать здесь, в Ивановском областном художественном музее.

— Как же я люблю этот пейзаж Валентина Серова, Андрей Борисович! Только ради него стоило побывать здесь, в Ивановском областном художественном музее.

— Вы про картину «Осень. Домотканово», Маргарита Константиновна?

— Конечно же! Вроде бы, ничего особенного — осень, бледное небо, тропинка ведёт через поле в смешанный лес, одинокая женская фигурка. Но сколько в этом чувства! Невольно вспоминаешь тютчевские строки: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера».

— Да, да, помню, там ещё в конце: «И льётся чистая и тёплая лазурь на отдыхающее поле». Работа Серова и впрямь может служить иллюстрацией этих проникновенных стихов. Картина дышит отдохновением, покоем. Такой эффект создает, вероятно, цвет пожухлой травы на картине — насыщенная, глубокая охра. Как будто поле за лето насытилось солнцем, и теперь светится, утешая взгляд.

— Какой меткий образ вы подобрали, Андрей Борисович! Поле и впрямь, словно напоённое солнцем. Уму непостижимо, как художнику удалось цветом передать умиротворение, тихую радость.

— Наверное, всё дело в том, что Валентин Серов очень любил Домотканово.

— К стыду своему, не помню, где это. Кажется, под Тверью?

— Да, если ехать из Москвы, то сразу за национальным парком Завидово. Сейчас это село Красная Новь. Там до сих пор сохранилась старинная барская усадьба.

— А кому она принадлежала?

— Поместье известно с шестнадцатого века, и с тех пор им владели представители таких известных дворянских фамилий, как Ржевские, Головины, Озеровы, Давыдовы, Постниковы.

— Название у усадьбы интересное — Домотканово!

— Да, причем за ним стоит история! При крепостном праве имение приносило доход — крестьяне окрестных деревень выращивали лён и ткали пряжу.

— А что в поместье происходило в те годы, когда туда приезжал Серов?

— В 1886 усадьбу приобрёл Владимир фон Дервиз — потомственный дворянин, по образованию юрист, а по складу души — художник. При нём Домотканово стало центром встреч творческой интеллигенции. Здесь устраивали театральные постановки, концерты, карнавалы. Гостями имения были композиторы, писатели, художники.

— В их числе и Валентин Серов?

— Серов был не просто гостем, а близким другом и родственником хозяев. Владимир фон Дервиз женился на двоюродной сестре художника, Надежде Симонович. Валентин Серов ценил тёплый прием, приятное общество и очарование самой усадьбы и её окрестностей.

— Можно понять! Судя по картине, перед которой мы стоим, там очень красиво.

— Ещё как! Разноцветье полей и лугов на высоких холмах, таинственные хвойные леса. В парке — живописный каскад из восьми прудов. Валентин Серов создал в Домотканово тридцать картин и большое количество рисунков. В том числе и это полотно — оно написано в 1892 году. Художник говорил, что в усадьбе Головинка отразился Рай.

— Отблеск Рая ложится на всё, к чему мы относимся с любовью. И мне кажется, Валентин Серов смог запечатлеть его на своём полотне «Осень. Домотканово».

«Картину Валентина Серова „Осень. Домотканово“ можно увидеть в Ивановском областном художественном музее».

19 декабря. О Боге как источнике всякого добра

В 13-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова: «Бог же мира, воздвигший из мёртвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его».

О Боге как источнике всякого добра — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О личности и творчестве Даниила Мордовцева

Сегодня 19 декабря. В этот день в 1830 году родился русский писатель, историк и публицист Даниил Мордовцев.

О его личности и творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема

19 декабря. О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе

Сегодня 19 декабря. День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, жившего в четвёртом веке.

О деятельной проповеди Святителя Николая о Христе — священник Николай Дубинин.

Все выпуски программы Актуальная тема