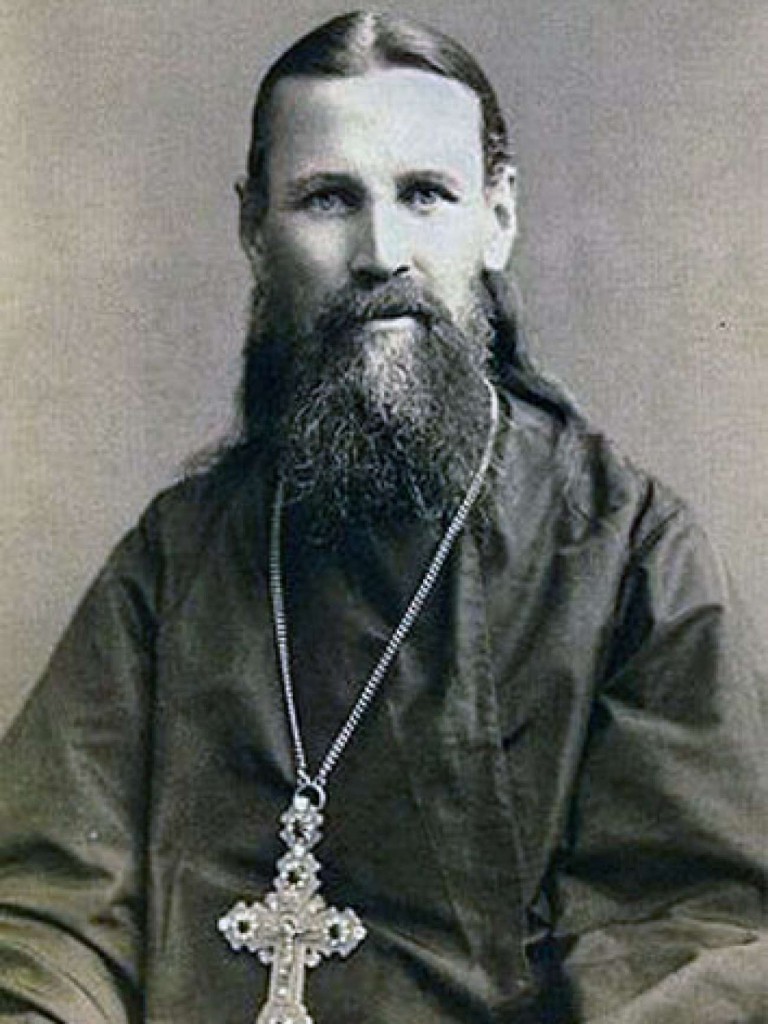

«Пастырь, на которого были с надеждой обращены взоры всего народа», - так писал Чехов о святом праведном Иоанне Кронштадтском. Сам отец Иоанн все 53 года своего служения взывал к людям: «докажем, что чувство человеколюбия в нас ещё живуче и себялюбие не заело нас».

Иоанн Сергиев прибыл в Кронштадт по окончании семинарии и начал служение в Андреевском соборе. Во второй половине 19 века сюда – на остров Котлин - высылали так называемый асоциальный элемент. Нищих, больных, пьяных и просто ленивых в Кронштадте было великое множество. Отец Иоанн посещал этих людей. Покупал им лекарства, отдавал одежду, а домой возвращался без пальто и сапог. Все свои деньги делил между нищими. Дошло до того, что начальство распорядилось выдавать жалованье отца Иоанна не ему, а его жене.

Частная благотворительность – дело хорошее. Но священник решил, что её пора расширять, и пора привлекать к помощи ближним богатых людей. Отец Иоанн задумал открыть Дом Трудолюбия. В нём бедные и нищие смогут заработать себе еду, получат ночлег и немного денег. Отец Иоанн был уверен: только труд поможет отверженным снова вернуться в общество.

Священник опубликовал в газете воззвание, в котором просил жителей Кронштадта помочь нищим: создать для них жильё, рабочий дом и ремесленное училище. Ради этой цели батюшка призывал горожан организовывать попечительства и братства при церковных приходах. «Не пугайтесь громадности предпринимаемого дела, доброму делу поможет Бог, а где Бог, там скоро явится всё как бы из ничего», - писал отец Иоанн.

Жители Кронштадта охотно жертвовали на благое дело. И всё же с момента воззвания до начала строительства прошло 9 лет. Зато здание первого в России «Дома Трудолюбия» было построено всего за год. Среди прекрасно оборудованных мастерских были: белошвейная, сапожная, модного платья для дам. В мужских и женских мастерских работало до ста человек. Их изделия быстро разлетались по базарам и лавкам.

В Доме Трудолюбия имелась огромная народная столовая с недорогими, а по праздникам и бесплатными обедами, а также ночлежный приют. То, что под одной крышей объединили мастерские, столовую и приют, было для России новшеством. Дело отца Иоанна развивалось. В Доме Трудолюбия открылись бесплатная лечебница, читальня, начальное училище, воскресная школа для взрослых, приют для детей и ясли. А за городом были устроены огороды, на которых подопечные батюшки выращивали овощи.

Спустя восемь лет у Дома Трудолюбия появилась своя церковь во имя святого Александра Невского. Главный вклад в её строительство – пять тысяч рублей - внёс сам отец Иоанн.

В Кронштадт к батюшке за помощью и советом приезжали тысячи паломников. Размещать их было негде. И во дворе Дома Трудолюбия отец Иоанн построил здание в четыре этажа. Странноприимница – так назывался этот дом. МестА в нём по больше части были бесплатными.

Дом Трудолюбия со временем превратился в целый городок. Здесь, как в муравейнике кипела жизнь. Каждый занимался своим делом. И поток благотворительной помощи не иссякал. Отец Иоанн ежегодно вносил личный взнос - 60 тысяч рублей в пользу Дома.

Увы, за своё усердие отец Иоанн получал не только похвалы, но и упрёки. Его обвиняли в том, что он развёл нищих в Кронштадте. Священник не отвечал на выпады. Но действовал по правилу, которое формулировал так: «А если бы кто, будучи здоров, не захотел работать, то из города долой: Кронштадт не рассадник тунеядства».

Дом Трудолюбия стал первым центром, который одновременно занимался трудоустройством, учебно-воспитательной работой и благотворительностью. По примеру детища отца Иоанна в стране стали открываться другие подобные заведения. К 1917 году их насчитывалось больше сотни. Христианская идея всероссийского батюшки Иоанна Кронштадтского была поддержана. И для него это было лучшей наградой.

Страсть приобретения. Ольга Шушкова

В последнее время популярными стали покупки в интернет-магазинах. Ещё бы! Как удобно— не вставая с дивана, накупить всяких вещей, и тебе их доставят прямо домой!

Вот и я в какой-то момент увлеклась таким видом приобретения. Вечерами после работы много времени проводила на торговых интернет-площадках, выбирала и заказывала зачастуюненужные вещи. А как же не купить? Тут и скидки, и бонусы, и компенсация за покупки! Чувствовала, что меня всё больше затягивает этот процесс. Умом понимала: это — страсть, это от лукавого, но заставить себя прекратить никак не могла. Каждый раз думала: «Ну вот только зайду на минуточку», и опять просиживала в онлайн-магазинах часами.

Последней каплей стала ситуация, когда я, рассчитывая на обещанный за покупку подарок, сделала заказ в известной торговой сети. Пришла его забирать, но мне отказали. Ушла расстроенная, без подарка, да еще и зонт в магазине забыла. Вместо того, чтобы получить что-то новое, потеряла своё.

Тогда я поняла, что духовна больна. Требуется лечение. К сожалению, в тот период у меня не было связи с духовником. Отец Даниил — старенький, сильно болел и лежал в больнице. Я взмолилась ко Господу. Изо всех сил просила Его унять во мне тягу к приобретению.

Сразу же, на следующий день мне попалась на глаза статья «Ни дня без покупки, или Почему человеку всё время хочется новых вещей?». В ней священник давал духовные и практические советы для выхода из подобной ситуации. Например, первой ступенью борьбы с зависимостью он называл осознание проблемы. Во-вторых, рекомендовал наблюдать за собой, используя как маркер степень привязанности к вещам. Меняется ли душевное состояние, когда ты не смог купить желанный предмет? Если начинаешь нервничать и злиться — это признак, что мысли об этой вещи завладели твоим сердцем. Также я запомнила совет обмениваться вещами с родными и друзьями. Это гасит гордыню, которая напрямую связана со страстью приобретения.

Спаситель подсказал мне, в каком направлении двигаться и какие действия предпринимать.Мне по-новому открылись слова Христа из Евангелия от Матфея: «И ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Страсть к накопительству привязывает к земным вещам, к миру дольнему. Уводит от мира горнего — мира духовного. А ещё я в очередной раз убедилась, как важно с любой проблемой обращаться к Богу за помощью. Он — всегда услышит.

Автор: Ольга Шушкова

Все выпуски программы Частное мнение

29 декабря. Об образах соблазнов в Новом завете

В 9-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа: «Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый».

Об образах соблазнов в Новом завете — протоиерей Владимир Быстрый.

Здесь речь не о членах тела. Господь повелевает отсекать греховные помыслы и страсти, растлевающие душу. Как наставляет нас святитель Иоанн Златоуст, должно отсекать худые пожелания. Эти слова неразрывно связаны с заповедью: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной». Отвергнуться себя значит умертвить в себе грех.

«Если решился на эту брань, то как жалеть о малой склонности, отвлекающей с пути? Рука, нога, око — образа соблазнов, входящих через дела, движение тела и пленение ума. Всё, что вредит душе, должно быть беспощадно отсечено.

Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Нет выкупа за душу. Потому не страшись внешнего оскудения. Лучше в скудости сохранить душу живой, чем в изобилии погубить её. Отсеки, исторгни соблазн, и обретешь главное — целость духа и мир сердца.

Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Избери же этот узкий путь ради жизни вечной».

Все выпуски программы Актуальная тема

29 декабря. О всеобщей возможности приобщения ко Христу

Богопознание во времена Ветхозаветные было делом дефицитным. Немногие пророки, самые светлейшие личности поколений, сподаблялись ради своей верности, ради своей ревности о Господе, особой благодати ведать Его, Его волю узнавать, Его дыхание чувствовать в ноздрях своих, как об этом говорит Иов Многострадальный.

Но иное дело — новозаветная благодать. И не только великие, но и малые, то есть всякий человек, теперь имеет возможность просто и ясно созерцать Бога-Человека, Бога, воспринявшего человеческое естество, ради того, чтобы в нем произвести новую закваску в роде человеческом, стать новым Адамом.

И эта великая благодать, этот Новый Завет, эта новая эпоха жизни человечества поставляет каждого безответным перед Господом. Как ты ни мал, как ты ни незначителен, ты, тем не менее, не можешь отвернуться от той правды Бога воплощения, от Креста и Воскресения Христова, знакомство с которыми доступно каждому.

В 8-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова Божии: «Все, от малого до большого, будут знать Меня».

О всеобщей возможности приобщения ко Христу — игумен Лука (Степанов).

Все выпуски программы Актуальная тема