Стихотворения, написанные подвижниками благочестия, можно отнести к совершенно особому литературному жанру. Это — поэтическая исповедь святой души.

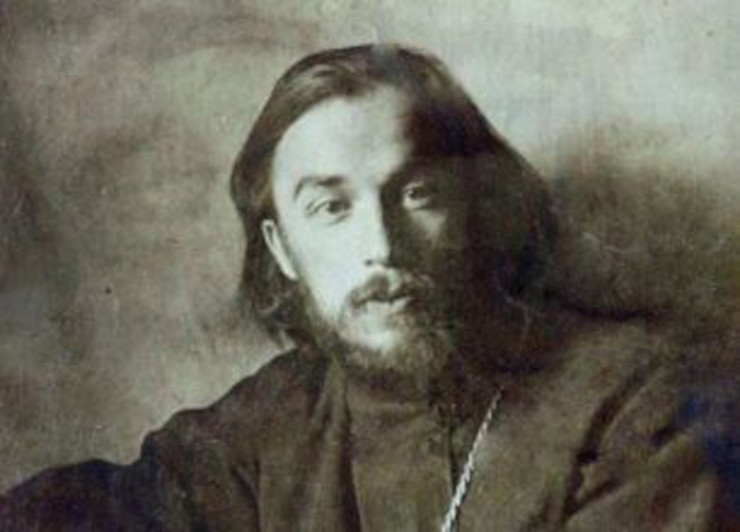

Сегодня мы говорим о священномученике Анатолии Жураковском и его стихотворении «Седое утро. Рано. Реет мгла...»

Место действия — Россия, Северные лагеря особого назначения.

Время действия — 30-е годы 20 века.

Анатолий Евгеньевич Жураковский стал священником в 1920 году, когда большевики начали активные гонения на Церковь. Он был назначен настоятелем храма святой Марии Магдалины в Киеве, где вокруг молодого батюшки (отцу Анатолию тогда не было и тридцати) сложилась крепкая православная община. Верующие вместе занимались делами благотворительности, распространяли православную литературу, принимали участие в диспутах с атеистами.

В 1923 году отец Анатолий был арестован и отправлен в трёхлетнюю ссылку. После освобождения он недолго побыл в Киеве. Последовал новый арест с отправкой в Москву, где активного священника приговорили к расстрелу. Затем приговор заменили десятью годами лагерей в системе Беломорско-Балтийского канала.

Священник Анатолий Жураковский обладал незаурядными литературными способностями и сочинял стихи. Одно из них написано в лагере возле посёлка Надвоицы в Карелии на берегу северной реки Выг.

Седое утро. Рано. Реет мгла.

Мороз и иней. Тишина. Молчанье.

Прибрежных сосен смутно сочетанье.

Работа началась, звенит пила.

Мгновения летят. Над Выгом, словно встарь,

Заря воздвигла огненные храмы.

Плывёт туман, как волны фимиама,

Престолы — острова́, и небеса — алтарь.

Анатолий Жураковский отбывал заключение в Свирских лагерях, на Соловках, в лагерях Беломорско-Балтийского канала.

В одном из писем жене он признавался: «Как хорошо знать, что всё Божье, что нет каких-то особых мест или положения для служения Ему, а всякое дело может быть Его делом... Вот эта убогая, каменистая... дорога — Его дорога... Вот этот труд над переброской и выниманием брёвен и досок — Его дело, служение Ему и, наконец, этот дощатый барак с койками — может быть Его таинственным и полным благодати и трепещущих ангельских крыльев царством».

Такой же светлый, молитвенный настрой выражен и в том самом стихотворении отца Анатолия 1934 года, написанном в короткую минуту отдыха от работы на лесоповале.

Пила звенит. Молчи. Терпи. Так надо.

В себя войди. В венце живых лучей

В глубинах сердца — храм. Готовь елей,

Войди в алтарь и засвети лампаду.

Ты слышишь: ангелы спешат в незримом сонме.

Ты слышишь: клирное они свершают пенье.

Слепотствующим — труд, для зрячего — служенье.

Любимый близко. Здесь. Премудрость. Вонмем.

«Премудрость. Вонмем» — это литургический возглас, произносимый священником или диаконом во время наиболее важных моментов богослужения. «Премудрость. Вонмем» — значит, будем внимательны, собранны. В письме из лагеря этот возглас в конце стихотворения звучит и как наказ не терять бдительности и быть готовым к новым испытаниям.

В октябре 1937 года священник Анатолий Жураковский, находившийся на трудовом поселении в Карелии, вновь был арестован, заключён в тюрьму Петрозаводска и приговорён к расстрелу. Ему было всего сорок лет. Приговор привели в исполнение 3 декабря 1937 года там же, в Карелии. Ныне священномученик Анатолий Жураковский причислен к лику святых.

13 февраля. О просветительской деятельности братьев Лихудов в России

Сегодня 13 февраля. В этот день в 1706 году в Великом Новгороде была открыта греко-славянская школа братьев Софрония и Иоанникия Лихудов.

О просветительской деятельности братьев Лихудов в России — пресс-секретарь Пятигорской епархии протоиерей Михаил Самохин.

Братья Софроний и Иоанникий Лихуды, приглашённые на Русь для того, чтобы наладить богословское образование по мировому образцу, который был тогда лучшим, основали не одно учебное заведение. Первым и самым известным была Славяно-греко-латинская академия, основанная в 1685 году в Москве.

Она разделялась на три класса, или школы — верхнюю, среднюю и нижнюю. Нижняя — это славянская и греческая грамматика, латинский язык; средняя — это риторика и пиитика, то есть обучение стихосложению; и затем высшая — это философия и богословие. Вот эти ученики высшей степени назывались студентами, остальные были просто учащимися.

А в 1706 году братья Лихуды по просьбе Новгородского и Великолуцкого митрополита Иова основали высшую школу по образцу Славяно-греко-латинской академии. Сначала там были только два класса — славянский и греческий, а затем, в 1724 году, дополнительно был ещё и третий класс открыт — языковой латинский.

Почему возникла такая необходимость в XVIII веке, и в конце XVII — начале XVIII века начали открываться высшие школы? Очевидно: усилились наши связи с Европой, возникло понимание, что нам нужны образованные люди, возникло понимание того, что это образование должно быть единообразным, системным и включающим в себя необходимый минимум знаний.

По образцу европейских университетов и Славяно-греко-латинская академия, и школа в Новгороде, о которой мы сегодня говорим, были попытками создания первых высших школ на территории нашей страны братьями Лихудами.

Все выпуски программы Актуальная тема

13 февраля. О раздельном образовании мальчиков и девочек

Сегодня 13 февраля. В этот день в 1859 году в Москве открыта первая женская гимназия.

Своим мнением о раздельном обучении мальчиков и девочек делится клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

Во все времена спор и разговоры, дискуссии о совместном или раздельном обучении то затихают, то возрождаются вновь. И в последнее время опять разговоры эти появились — о том, что хорошо бы обучать детей раздельно.

В этом есть и плюсы, и минусы. При раздельном обучении у юношей и у девушек есть возможность получать своё специфическое воспитание, свои какие-то специфические знания, больше времени уделять не тому, чтобы крутиться друг перед другом — противоположным полом, — воображать, кокетничать, флиртовать, а уделять больше времени учёбе.

Однако в наше время Интернета (по крайней мере это моё мнение, я придерживаюсь его уже не первое десятилетие) раздельное обучение скорее было бы вредно, чем полезно, поскольку живое общение между полами, если его оказывается недостаточно, заменяется общением в Интернете. Поэтому совместное обучение мальчиков и девочек на современном этапе, когда возможна дружба, возможно общение, мне представляется более правильным.

Все выпуски программы Актуальная тема

13 февраля. О проповеди Евангелия на радио

Сегодня 13 февраля. Всемирный день радио.

О проповеди Евангелия на радио — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Всемирный день радио говорит нам о том, что появление нового способа передачи информации от человека к человеку перевело нас на новый уровень информационного обмена. Я, со своей стороны, радуюсь этому открытию и одновременно удивляюсь, благоговею перед премудростью Божией, которая открыла человечеству такую возможность общения.

Но множество открытий имеют двоякое свойство: с одной стороны, они служат развитию человечества, но с другой стороны, могут нанести вред. Всё зависит от того, как мы используем то или иное изобретение — во благо или во вред.

Я бы посоветовал очень осторожно обращаться не только со средствами передачи информации, но и с самой информацией, то есть теми словами, предложениями, мыслями, идеями, которые мы передаём друг другу.

Поэтому считаю, что несомненным благом является возможность средствами радио распространять Слово Божие, ведь некогда Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Эти слова наилучшим образом сбываются посредством радио, телевидения, интернета.

Возможна ли проповедь Евангелия на радио? Положительным ответом на этот вопрос служит Радио ВЕРА. Это тот источник духовной воды, который очень необходим современным людям. Пусть голос этого радио не умолкает и продолжает нести людям свет Христов.

Все выпуски программы Актуальная тема