В гостях у Петра Алешковского был журналист, издатель церковного журнала «Лампада» Павел Демидов.

Наш гость рассказал о своем пути к Богу и поделился воспоминаниями о людях, которые повлияли на его приход в Церковь.

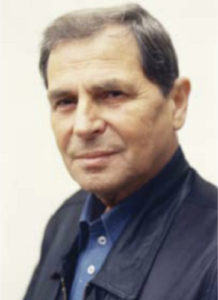

П. Алешковский

— Здравствуйте. Это «Светлый вечер» с Петром Алешковским. В гостях у нас сегодня Павел Павлович Демидов, бывший уже у нас ранее, ветеран российской журналистики, советской журналистики, можно сказать, — 1931 года рождения, то есть пожилой и поживший много. Мы в прошлый раз говорили о жизни на Дальнем Востоке, куда вас судьба забросила и где вы много лет прожили, пока не оказались в центре — в столице, в Москве, где и живете сейчас. У вас скоро выходит книга, которая называется «Метанойя», то есть перемена сознания, изменение кардинальное, душевное изменение, изменение статуса внутренней жизни — так можно перевести этот греческий термин. Как бы две судьбы одного человека: вот мы об одной судьбе рассказали, давайте расскажем о другой. И давайте еще поздороваемся, чтобы ваш голос услышали. Итак, здравствуйте, Павел Павлович.

П. Демидов

— Здравствуйте, Петр Маркович.

П. Алешковский

— Отлично. Пожалуйста. Я-то знаю, что за изменение с вами произошло, а наш слушатель должен услышать об этом.

П. Демидов

— Когда я сегодня смотрю на свою жизнь, — а теперь мне на нее немножко легче смотреть, потому что она теперь оказалась у меня упакованной в книжке, правда, пока не изданной, но надеюсь, — то я понимаю, что это течение всей моей жизни шло по руслу, которое неслучайно прокладывалось, но прокладывалось кем-то. Теперь я знаю, кем оно прокладывалось. Я понимаю, в какую сторону оно прокладывалось, куда потекли бы годы моей жизни. Это произошло, когда в газету «Известия» пришел главным редактором Алексеев, началась черная полоса.

П. Алешковский

— Вы называете имена людей, которых не знает никто. Может быть, и слава Богу. Но расскажите, что же за товарищ пришел. И в какие годы.

П. Демидов

— Петр Федорович пришел, наверное, это был конец 70-х. Толкунова тогда перевели якобы с повышением, он стал тогда председателем Верховного Совета, всё было очень красиво сделано. Но просто «Известия» освободили от него. Потому что газета была неудобной — это, конечно, не аджубеевский «динамит», но неудобная была газета. Вот, и пришел Алексеев. Перед этим он работал в «Сельской жизни», работал в «Советской России», его называли «душителем тиражей». Это был человек очень тяжелый. Ну, одно только определение «душитель тиражей» было достаточным, чего еще говорить? Вот его прислали в «Известия».

П. Алешковский

— Сусловская креатура, наверное, да?

П. Демидов

— Наверное, я не знаю. Но вел он себя очень независимо в газете. Правда, я с ним проработал недолго, меньше года. Я ни разу не напечатался при нем. Но такая судьба постигла не только меня, но и более именитых журналистов — Анатолий Аграновский ни разу не напечатался. Эдуард Поляновский ни разу не напечатался. Саша Васинский ни разу не напечатался. Нам давали задания, мы делали. Я помню, когда я при Алексееве сделал материал о запасных частях к сельскохозяйственным машинам — я всё сделал, уже его набрали, поставили, — а потом сняли. Ответственный секретарь у него спросил: «Петр Федорович, а почему мы не печатаем Демидова? Он же хорошо разобрался». Он ему ответил: «Очень хорошо». Всё, уже всё было понятно, о чем говорить? В общем, в итоге я из «Известий» ушел, хотя из «Известий» никто никогда добровольно не уходил. Но там делать было нечего. Я ушел на телевидение, в творческое объединение «Экран». Я занимался документальным кино, для меня это было знакомое дело. И там случилась со мной большая любовь, которая привела к переменам в моей жизни, в семейной жизни. А дальше уже привела к тем переменам, которые стали названием этой книги «Метанойя». Марина, моя жена, крестилась и стала воцерковляться. Я к этому относился достаточно спокойно, меня это никак не волновало, не трогало. До тех пор, пока я не встретил своего сахалинского друга Гавриила Макарова, который преподавал русский язык в Духовной академии. Он говорит: «Павел, а почему ты не крещен? Тебя надо крестить». Ну, надо — надо. Меня крестили, это было в храме Николы в Кузнецах. Крестил меня очень известный батюшка — протоиерей Валентин Асмус. Конечно, в моей жизни ничего не произошло, ничего не изменилось — я к этому тогда относился просто как к факту моей жизни. Не более того.

П. Алешковский

— А неужели с воцерковляемой женой вы не беседовали на эти темы?

П. Демидов

— Да она тоже была в самом начале пути еще. И, наверное, она тогда думала и считала, дай Бог ей самой во всем разобраться и понять. Но тут случилось так, что мы с разрывом в одну неделю получили очень тяжелые травмы. Она оказалась в одной больнице, я оказался в другой. Последствия могли бы быть очень тяжелыми, но к счастью, как видите, я говорю, мозги работают, и у жены, слава Богу, тоже всё в порядке. И вот в этот период — действительно, говорят, что Господь приходит скорбями — вот именно этот период стал каким-то погружением в себя. Я помню, как я лежал в больнице — я не могу сейчас сказать, о чем я конкретно думал, но я чувствовал, что я, так сказать, углубляюсь в себя, ухожу в себя. Почему я ухожу в себя, что я делаю с собой, что со мной может происходить? Это была ситуация, так сказать, драматическая. А рядом с ней оказалась ситуация можно сказать комическая. Когда мы немножко пришли в себя, то возобновили нашу старую традицию ходить в баню (это не как у Эльдара Рязанова). У нас была определенная компания. В этой компании был, ныне, слава Богу, здравствующий, очень известный композитор Эдуард Артемьев. Он был в мужской части компании, а его жена Изольда была в женской части компании, она дружила с Мариной. И мы не знали, что Леша Артемьев — потому что в крещении его имя Алексей — что Леша и Изольда (она в крещении Лидия), что они глубоко воцерковленные люди, что у них есть очень интересный духовник, что они живут церковной жизнью. И когда как-то однажды Марина обмолвилась, что хотела бы поехать в Оптину Пустынь, то с ней поехала как раз жена Артемьева — и после этого началось ее настоящее воцерковление. Она познакомилась с отцом Павлом, иеромонахом — нашим нынешним духовником. Потом познакомился с ним я. Они взяли нас в свой круг. И я увидел, что, оказывается, верующие православные люди это совсем не только белые платочки в церкви, а это интеллектуальные люди, те, кого мы сейчас называем элитой. Вот тот же Артемьев. Духовным чадом отца Павла был поэт Леонид Дербенев. Его духовным чадом был руководитель одного хора, музыковед и музыкант Анатолий Гринденко. Понимаете, эти встречи были... Мы не говорили о Боге, мы не говорили о церковных праздниках, казалось бы, мы говорили о том же, о чем мы говорим всегда. Но это было совершенно другое восприятие.

П. Алешковский

— Ракурс другой.

П. Демидов

— Да, совершенно другой — совершенно другое видение было, другое понимание. И так получилось, что когда Марина попросила отца Павла, чтобы он взял нас непосредственно под свое духовное руководство, он спросил: «А вы венчаны?» — «Конечно, нет». Он сказал: «Повенчайтесь. А потом посмотрим». Когда я об этом услышал, я это принял совсем не с распростертыми объятиями, нет. Я сказал: «Нет. А чего венчаться-то?» Я представил себе картину Пукирева «Неравный брак» — немолодой человек... Но в итоге...

П. Алешковский

— В итоге вы венчались?

П. Демидов

— Конечно. Потому что иначе не было бы ничего дальше, движения с отцом Павлом не было бы тогда. Мы венчались, нас приняли в эту общину. Мы стали встречаться, эти встречи назывались так называемые агапы — вечера любви. Это действительно было совершенно удивительное общение, удивительные разговоры. Понимаете, это то, что составляет духовную субстанцию, словами это очень трудно передать.

П. Алешковский

— Напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Алешковским. В гостях у меня сегодня Павел Павлович Демидов — в прошлом замечательный журналист, а ныне издатель церковного журнала «Лампада». Хорошо, вы говорите, что сложно передать — и это понятно. Опыт вхождения даже в общину, наверное, передать сложно, а уж личные ощущения можно передать только словами, что это случилось, это было. Но все-таки вы проводили много времени с другими людьми, которые, по всей видимости, стали вам близкими людьми. Что-то вы должны вспомнить: о чем вы говорили? Что другого было в общении с ними в сравнении с теми же вашими коллегами из «Известий»? Поскольку я сам проходил то же самое — у нас тоже были агапы, у нас тоже были встречи и совместные молитвы. И катехизация — нам читали какие-то лекции, и мы сами что-то готовили и обсуждали и так далее. Я прекрасно помню, что мы даже о Льве Николаевиче Толстом говорили под другим углом. Постарайтесь рассказать нашим слушателям, как это было.

П. Демидов

— Вы знаете, нас с Мариной, как новоначальных, тогда очень интересовало — почему с нашей точки зрения православные люди, которых мы встречаем в храмах, не так открыты, не так приветливы: они все какие-то то ли сумрачные, то ли обращенные в себя. В частности, говорили об этом. И я не могу сказать, что что-то нам открылось в этих разговорах, потому что наши собеседники здесь нас не убедили, когда они говорили, что это происходит, потому человек все время находится в каком-то диалоге с самим собой.

П. Алешковский

— В собранном состоянии.

П. Демидов

— Да. Вот об этом мы говорили, это довольно острая тема, я бы сказал. Довольно острая тема — это проявление нетерпимости религиозной, вот об этом говорили. Во всяком случае, с этой группой людей, которая сформировалась там, мы сходились во мнениях, что это...

П. Алешковский

— Не имеет права быть.

П. Демидов

— Да, это какое-то искривленное Православие. Но если говорить о моем личном движении — с чего оно началось и как оно пошло — здесь возникла такая ситуация. Мы ехали в автобусе мимо нашего храма, этот храм издает наш журнал — храм иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине. Это было начало 90-х годов, он только-только восстанавливался. И вдруг мы увидели, что там на верхнем портике появилась икона, которой не было раньше. Мы поняли, что храм ожил. Мы зашли в него. Потом я видел газету в этом храме под названием «Лампада». И вот тут у меня, как у старого боевого коня, во мне всё встрепенулось. Я подумал, что я же наверняка должен пойти к настоятелю и предложить — уж я-то в этом деле разбираюсь. Я посмотрел на газету — ну что говорить, газета дилетантская. Конечно, он откликнулся очень живо. И так вот, собственно, началась моя жизнь. Но я тогда не понял, в какую реку я вступил. Потому что одно дело, когда я сам иду своей дорогой: воцерковляюсь, расту духовно или не расту. А другое дело, когда делаю газету, то есть я должен что-то нести другим. А кто я такой, что я такое, что я знаю? И вот здесь у меня началось... Я начал питать себя духовной литературой. Можно сказать по поводу духовной литературы — мы с этого начинали.

П. Алешковский

— Наверное, в первую очередь Библия, Евангелие.

П. Демидов

— Нет. Первая книга, которую нам подарил отец Павел, это были «Письма баламута» Льюиса.

П. Алешковский

— Это замечательная книга.

П. Демидов

— Это было потрясающе, конечно. После этого он посоветовал — как раз в это время вышла книга Серафима Роуза «Не от мира сего», — он посоветовал обязательно прочитать ее. Понимаете, вот он вроде бы простец, наш духовник, но у него такой точный взгляд: он знает, кому что дать. Он безошибочно определил, что нам нужно. А дальше уже потом пошло. И вот я так счастлив, что внял его совету настоятельному — ежедневно читать Евангелие, Деяния апостолов и Послания — по одной главе читать каждый день. Вот я уже читаю это двадцать с лишним лет. Другое дело, что, конечно, всё это я постигаю каждым днем, как любой из нас, безусловно. Но помимо этого, я получаю, во-первых, такое наслаждение от этого чтения, и, во-вторых, я так благодарен отцу Павлу за то, что он этому научил меня. Так же как и — вот вы сказали о Библии, он сказал: «Начинайте читать с Нового Завета Священное Писание. И когда вы уже будете достаточно хорошо его знать, тогда можете перейти к Ветхому Завету». Вот так вот началась «Лампада». Потом «Лампада» погасла у меня — кончились деньги в храме, приостановили газету. У меня очень сложно складывались отношения с настоятелем. Но возникла пауза не по моей вине. И она длилась несколько лет. И вдруг, когда я понял, что идея светской журналистики во мне уже умерла, она мне стала просто неинтересна — и передо мной встал вопрос решать, что же делать. Трудно поверить, но это именно было так: в этот момент мне позвонил настоятель (они отмечали пятнадцатилетие «Лампады») и пригласил меня на праздничную службу. Там меня представили к церковной медали — за прошлые заслуги, и мне ее там неожиданно вручили. А когда всё закончилось, он меня пригласил прийти в журнал в качестве редактора, но уже в журнал цветной: «Будем делать самый лучший журнал». Лучший, не лучший — если вы видели «Лампаду», читали ее, тогда судите сами. Но тем не менее наш журнал получил премию Союза журналистов.

П. Алешковский

— Ну что, это такая естественная пауза в речи Павла Павловича Демидова, я воспользуюсь ей и скажу, что мы сейчас скроемся на очень короткое время. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Это программа «Светлый вечер» с Петром Алешковским. И Павел Павлович здесь, и никуда мы не уйдем и снова придем к вам.

П. Алешковский

— Итак, это программа «Светлый вечер» с Петром Алешковским. Павел Павлович Демидов напротив меня в студии — бывший журналист и нынешний журналист, журналист церковный. И мы говорим о той метанойе, о той перемене сознания, которая произошла и происходит с любым человеком, который вступает в ряды христиан, который принимает Господа, начинает читать и думать серьезно о том, что с ним произошло — почему и как. И вот, вы все свои раздумья и весь свой опыт аккумулировали в журнале «Лампада», который издается при приходе в храме иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине. Хорошо, вы начали делать журнал. А журнал до этого уже существовал? Или вы начали с первого номера?

П. Демидов

— Нет, журнал до этого существовал. Было два номера, по-моему. Это был совершенно другой по направленности журнал. Так же как и газета, так и журнал по содержанию был о том, о чем можно прочитать и в других изданиях.

П. Алешковский

— А скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, с точки зрения редактора, журналиста — что такое православный журнал, приходский журнал?

П. Демидов

— Это журнал не прихода, это формально, но это журнал общецерковный. Это даже в какой-то степени недостаток журнала, что в нем маловато того, что связано с нашим приходом. Этому есть простое объяснение — дело в том, что журнал практически делаю я один. Есть один-два постоянных автора, и всё. А журналистов у меня просто нету.

П. Алешковский

— Понятно.

П. Демидов

— Редактор-консультант журнала — моя жена.

П. Алешковский

— Что есть в вашем понимании журнал, подобный «Лампаде»? Как он должен быть устроен и какие вопросы он должен поднимать? Вы выходите раз в месяц?

П. Демидов

— Раз в два месяца.

П. Алешковский

— Раз в два месяца, все равно. Что должно быть внутри такого журнала? Они ведь могут быть еще и разные. Положим, вот ваше представление — это интересно. Что нужно доносить до читателя?

П. Демидов

— В моем представлении, нужно научить читателя, точнее будет сказать, помочь читателю воспринимать окружающий мир через призму веры.

П. Алешковский

— Это главный посыл и общее. А вот по мелочам, рубрикам? Что есть наполнение этого пирога?

П. Демидов

— Я вам назову наши основные направления, их не так много в журнале. «Церковь Небесная» — здесь в основном мы рассказываем о святых, какие-то эпизоды из их жизни. Но стараемся не повторять того, что есть в житии и так далее.

П. Алешковский

— По сути, это новый «Про́лог».

П. Демидов

— Да. Вторая по значимости рубрика «Церковь земная» — рассказываем о практике церковной жизни.

П. Алешковский

— Это скорее новости?

П. Демидов

— Новостей у нас нет вообще. Мы выходим раз в два месяца — какие могут быть новости? Это опять какие-то сюжетные вещи, судьбинные вещи. Я все время выбираю какие-то судьбы, какие-то сюжеты, которые...

П. Алешковский

— То есть через человека.

П. Демидов

— Только через человека — всё делается только через человека. Скажем, были попытки записок паломнических поездок — я говорю: «Нет, паломнические записки не нужны. Нужно — что с вами стало в результате этой поездки. Вот если вы это сможете рассказать...» Какие это вызвало ассоциации, что вы вспомнили при этом, что вы переоценили. Это принципиальный подход для меня. Главная наша рубрика...

П. Алешковский

— Но вы сами не очень-то рассказываете о том, что вы вспомнили и что вы переоценили. Когда вы рассказывали о вашем вхождении, вы сказали, что это очень сложно передать.

П. Демидов

— Вы понимаете, это сложно не потому, что это невозможно. Это сложно потому, что над этим нужно подумать...

П. Алешковский

— То есть просто с наскоку...

П. Демидов

— Да, в микрофон — вот это сложно. Для меня это сложно.

П. Алешковский

— То есть на письме это возможно.

П. Демидов

— Я это и делаю. Я в своей книге это сделал. И в предыдущей книге это у меня сделано. И этого я как раз добиваюсь от своих авторов. Главная тема номера у меня всегда с вопросом идет. У меня тема номера, и идет вопрос, допустим: как вы понимаете справедливость? У меня там идет беседа со священником...

П. Алешковский

— А как вы понимаете справедливость, Павел Павлович Демидов?

П. Демидов

— Я понимаю справедливость — это воля Божия.

П. Алешковский

— Опять же, это очень общий ответ.

П. Демидов

— То, что делает Господь — вот это справедливо. А то, что делает человек — это несправедливо.

П. Алешковский

— То есть если, скажем, у вас погибает сын или дочь — это справедливо, потому что нужно думать об этом, правильно?

П. Демидов

— Раз Господь так попустил, значит, Он так попустил.

П. Алешковский

— У меня просто пример рядом есть, я вижу, как справляется с этим верующий человек — ровно таким же образом.

П. Демидов

— Если вы хотите, я могу рассказать, привести очень серьезный пример из своей личной жизни.

П. Алешковский

— Конечно.

П. Демидов

— В январе прошлого года врачи обнаружили у меня рак легкого. И в течение девяти месяцев они не могли определить окончательно характер заболевания, динамику и так далее, вот все эти параметры. Что в течение девяти этих месяцев я испытал, я не буду пересказывать, это не имеет значения. Но, в общем, движения никакого не было, результата не было никакого. И я по истечении этого времени прочитал ситуацию таким образом: значит, нет на этой воли Божией. Воля Божия такова, чтобы всё было, как есть. Я посоветовался с одним священником. Он сказал, что «я не беру на себя смелость вам...»

П. Алешковский

— Советовать.

П. Демидов

— Да, советовать, как мне поступить. И у меня тогда не было возможности со своим духовником поговорить. А потом я поговорил со своим духовником, рассказал ему, как. Он мне сказал: «Вы абсолютно правильно всё прочитали. Вы абсолютно правы». А я еще связался со своими друзьями с Афона, с нашим Пантелеимоновым монастырем — я там часто бывал, у меня хорошие с ними отношения. И мне духовник оттуда ответил то же самое, отец Макарий. Вот вам пример. Я так и живу.

П. Алешковский

— И в результате что оказалось?

П. Демидов

— В результате я сейчас сижу перед вами. Что у меня делается внутри, я не знаю и знать не собираюсь.

П. Алешковский

— Ну что же, это вполне понятный расчет и понимание ситуации. Хорошо. Кто вам встречается на дороге «Лампады»? Какие люди встречаются вам на дороге «Лампады»? Расскажите о них. И, конечно, я думаю, что вам стоило бы рассказать о своем духовнике, наверное.

П. Демидов

— Вы знаете, я без его благословения этого делать не могу. Я убежден, что он не благословит. Я сожалею, что даже назвал его имя, надо было назвать какое-то другое. Ну, неважно, уж как есть. Этого я сделать не могу.

П. Алешковский

— Ну, хорошо, я тоже это прекрасно понимаю.

П. Демидов

— Если говорить о людях, то для меня, например, потрясающим открытием человеческим был Леша Артемьев, он же Эдуард. Это действительно Алексей — Божий человек, неслучайно его в крещении сделали Алексеем. Это удивительный человек — человек, у которого вообще не существует плохих людей. Я от него ни разу не слышал никакой оценки отрицательной о ком-то.

П. Алешковский

— Да, это особый дар. Нас, любящих славословить и обсуждать, мыть косточки...

П. Демидов

— Причем именно человек как раз творческой профессии, где это особенно могло бы проявляться. Меня потряс своим, я бы сказал, масштабом интеллекта другой композитор — Владимир Мартынов. Я с ним тоже делал беседу — у меня с ним была беседа на тему номера «Без Креста нет Христа», вот на эту тему мы с ним беседовали. Такие глубокие не то что знания, а такие глубокие мысли, такие глубокие переживания. Причем, вы знаете, и тот и другой: Артемьев и Мартынов — сами по себе люди далеко не здоровые...

П. Алешковский

— Не здоровые в смысле больные?

П. Демидов

— Да, физически. Но это абсолютно не присутствует в их жизни, это действительно люди, живущие духом. Очень интересным для меня оказался Евгений Стеблов, актер. Очень интересным оказался человеком — с такой самоиронией. И вот с батюшками я встречался — я уже не знаю, сколько их у меня перебывало. Вот как нет двух одинаковых храмов, так нет двух одинаковых батюшек. Ну, вообще нет двух одинаковых людей. Священники все разные — но какие разные!

П. Алешковский

— А чем?

П. Демидов

— Один с тобой разговаривает афористично, другой...

П. Алешковский

— Притчами такими, да?

П. Демидов

— Да, не впрямую. Другой юродствует — поди в этом разберись.

П. Алешковский

— И как разбираетесь?

П. Демидов

— Полагаюсь просто на интуицию — у меня советчиков здесь никаких нет, мне самому надо принимать решение.

П. Алешковский

— Потому что с юродством как раз разбираться очень сложно, это всегда Божий дурачок такой...

П. Демидов

— Этот вопрос остается открытым для меня. Я не знаю: то ли он придуривается, грубо говоря, то ли он действительно такой — не знаю. Но такие батюшки попадаются. Но, вы знаете, интересно, что в фундаментальных канонических вопросах они все абсолютно одинаковы. То ли это идет от внутреннего убеждения, то ли это идет от степени обученности...

П. Алешковский

— Убеждение или установка — какая разница, если они все одинаковы...

П. Демидов

— Нет, ну это просто самому себе. А так, конечно, никакой разницы нет. Я скажу вам, что это открытие для меня было радостным, приятным открытием, потому что оно как раз подтверждает, что не надо бегать по батюшкам и искать ответа, пока ты не найдешь тот ответ, который бы тебя устроил.

П. Алешковский

— Я думаю, что бегать по батюшкам можно только в том случае, если вас не устраивает ваш сегодняшний. И это, наверное, нормально. Все-таки очень важно иметь того священника, к которому ты всем сердцем, что называется. Вы согласны с этим?

П. Демидов

— С этим я согласен, да.

П. Алешковский

— Потому что кому-то нужен пряник, кому-то кнут, кому-то и кнут и пряник, кому-то мягко, а кому-то жестко.

П. Демидов

— Это всё правильно, но, вы знаете, очень же трудно найти духовника.

П. Алешковский

— Конечно.

П. Демидов

— Очень трудно найти.

П. Алешковский

— Даже литургиста сложно найти, который вас устроит, если вы думаете, что вы в этом разбираетесь. Это же и вопрос и вашей гордыни часто, и вашего снобизма такого, неофитского часто. И это абсолютно понятно.

П. Демидов

— У нас вот такая Божья милость, что так вот получилось в нашей с Мариной жизни. Причем это же 90-е годы были, такие они были путаные, чего и кого только не было — каких шаманов, колдунов. Вы же помните: всякие Джимми Сваггерты приезжали, устраивали какие-то...

П. Алешковский

— Кашпировский один чего стоит.

П. Демидов

— Да. А особенно мы, интеллигентское племя, мы очень, так сказать, падки на эти вещи, очень подвержены этому. Если вспомнить выражение Серафима Саровского, что «человек это существо подпорченное» — очень хорошо подходит к интеллигенции в первую очередь.

П. Алешковский

— Я думаю, что человек это существо подпорченное — а интеллигенция, не интеллигенция, — вот тут я бы оценок не давал. Потому что везде есть своя порча.

П. Демидов

— А я не оценку, я констатирую.

П. Алешковский

— Напомню нашим радиослушателям, что это программа «Светлый вечер» с Петром Алешковским. В гостях у нас сегодня Павел Павлович Демидов. И в последней заключительной части нашей беседы — вы говорили, что у вас было другое название книги. И она долгое время называлась не «Метанойя», а «Красная волчанка». Но это совсем непонятно мне. Может быть, вы расскажете, почему вы так назвали книгу, и почему отказались.

П. Демидов

— Ко мне пришел человек, освободившийся из заключения — больной красной волчанкой. Красная волчанка — это заболевание иммунной системы, природа его неизвестна, оно не лечится...

П. Алешковский

— Сейчас, кажется, найден некий...

П. Демидов

— Ну, к сожалению, этот человек опоздал. Он пришел по протекции, чтобы я ему оказал некую небольшую помощь. Он был внуком известного партийного деятеля по фамилии Каменев.

П. Алешковский

— Каменев, Зиновьев...

П. Демидов

— Лев Борисович Каменев — это был третий человек в стране.

П. Алешковский

— Да.

П. Демидов

— И была такая легенда, что он то ли внук, то ли сын — сам он назвал себя сыном, внебрачным. Но дело даже не в этом. Эта вот красная волчанка...

П. Алешковский

— У сына Каменева?

П. Демидов

— Да, так он сам себя назвал. И вот эта идея красной волчанки — то есть заболевания, когда пораженные клетки организма начинают пожирать здоровые клетки в своем организме — вот это для меня стало в своем роде метафорой нашей жизни. Потому что я столкнулся с этим, когда погибало гигантское количество рыбы, когда погибало гигантское количество леса, когда молчали о гибели четырех траулеров, когда бросили этих несчастных мальчиков на Даманском — для меня всё это было проявлением красной волчанки.

П. Алешковский

— Вы понимаете, человеческая жизнь вообще, как мне кажется, очень неправильно построена. Чего тут, Америку не открываем, да?

П. Демидов

— После грехопадения уже всё пошло совсем не туда. И в моей личной жизни она тоже косвенно присутствовала, потому что деда моего расстреляли, дядю моего расстреляли. Это случилось после того, как погиб Орджоникидзе. Орджоникидзе был близким другом моего деда, и мы часто бывали у Орджоникидзе в гостях. И даже Орджоникидзе хотел меня усыновить и уговаривал мою бабушку, чтобы меня отдали им — у них не было сына. Я подумал: ничего себе! — если бы я еще стал усыновленным у Орджоникидзе, что бы со мной было и куда бы я делся потом.

П. Алешковский

— Орджоникидзе застрелился, по-моему.

П. Демидов

— По официальной версии у него был паралич сердца. Но известно, что он застрелился. Я помню, что когда с ним это случилось, дед пришел домой и сказал: «Поля, скоро придут за мной». Так оно и произошло. У него были конфликты с Багировым, они были с Багировым в контрах.

П. Алешковский

— Давайте напомним, кто такой Багиров.

П. Демидов

— Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Мир Джафар Багиров. Ну, это примерно то же самое, что Берия, как о нем говорили — монстр был, а не человек. Они вместе с дедом до революции занимались подготовкой революции — мой дед и в ссылке сидел...

П. Алешковский

— Партиец был.

П. Демидов

— Да, партиец старый был. Причем потрясающий же был эпизод, почему у них контра произошла. Багиров пришел в гости к моему деду и увидел на стене портрет их третьего революционера по фамилии Нариман Нариманов, которого он ненавидел. А Нариманов подарил этот портрет когда-то деду. Багиров спросил: «Твой друг?» — «Он подарил». — «Ну, хочешь, я тебе тоже свой подарю. Нет, зачем тебе два друга». И всё. Когда он ушел, бабушка сказала: «Ишак завистливый». А дед ей ответил: «Поля, он не ишак — ишаки не завидуют». И вот эта идея красной волчанки — я ее старался как-то вытянуть. Потом она у меня возникла — у меня в книге есть очень большой сюжет, связанный с предательством в наших органах, в силовых структурах — с Калугина начинается. Я с Калугиным был в какой-то степени знаком, но не близко, это когда я еще был журналистом. Мы с ним как-то встретились в Пицунде, там общались. И вдруг я узнаю, что он через месяц после этого подался в Америку. Вот эта вся ситуация, понимаете. Но так получилось, я даже не могу понять, но я чувствую, что эта тема у меня не поддержана содержанием книги. Особенно когда я написал вторую часть, то всё это стало выглядеть такой...

П. Алешковский

— Ерундой.

П. Демидов

— Да. Вот такая вот метаморфоза произошла. И так родилась «Метанойя».

П. Алешковский

— Вы знаете, я думаю, что вы идете по такому православному пути абсолютному — случайно вы его «схватили», или вы долго думали, это совершенно неважно. Но по большому счету, конечно, все эти волчанки ерунда. Но на самом деле без них невозможно — не переварив их, не сделав их достоянием общественности, не рассказав людям, не пережив и не отрефлексировав всё нечестное и плохое, жить тяжелее.

П. Демидов

— Да, я согласен с вами.

П. Алешковский

— И поэтому понятны ваши метания между попыткой рассказать о трансформации вашей душевной конструкции — метанойе, и журналистской направляющей, которая... Все-таки журналист это человек, который призван к тому, чтобы искать и бичевать всякие язвы и несправедливости. Ну что ж, Павел Павлович, скажите мне, что вы делаете сейчас? С «Лампадой», например?

П. Демидов

— Сейчас я продолжаю работать, продолжаю выпускать «Лампаду». Сейчас пришел новый настоятель в наш храм, он настроен очень позитивно в отношении журнала. К сожалению, мы лишились сейчас финансовой поддержки. Был у нас, как теперь говорят, спонсор. Два дня назад мы получили от него письмо, что у него больше нет такой возможности. Тем не менее настоятель сказал: «Будем выпускать». Сейчас я должен думать о том, где какие возможности. Раньше я был от этого, слава Богу, освобожден, в этой нашей довольно сложной ситуации. Очень рассчитываю на то, что... Я вижу сейчас, наверное, такой путь: нужно предельно стараться увеличивать количество подписчиков, наращивать тираж стараться. Но через рекламу приобретать подписчиков очень дорого.

П. Алешковский

— И невозможно.

П. Демидов

— Невозможно это. Я стараюсь действовать по принципу сарафанного радио. Примерно половину тиража мы раздаем просто благотворительно. Всё равно читают: какая разница, заплатили они за это или не заплатили — читают, передают кому-то другому. Вот это вот и нужно. Ну, и я опять пишу книжку.

П. Алешковский

— О чем?

П. Демидов

— Пока не могу даже сказать толком.

П. Алешковский

— Ну, все-таки есть идея какая-то?

П. Демидов

— Идея... Вы знаете, пожалуй, нет — она еще очень сырая. Я даже ее и сформулировать-то не смогу толком.

П. Алешковский

— Хорошо, ладно. Это честный ответ.

П. Демидов

— Но это будет уже не автобиографическое повествование, это будет беллетристика.

П. Алешковский

— А, беллетристика. Тогда это совершенно другое дело.

П. Демидов

— Ну, хватит о себе любимом, достаточно. Дай Бог, чтобы прочитали это.

П. Алешковский

— Хорошо. Ну что ж, пожелаем вам всех благ. Большое спасибо. Героем «Светлого вечера» сегодня был Павел Павлович Демидов. Спасибо, что пришли.

П. Демидов

— Спасибо и вам. Всего доброго.

30 декабря. О Новом завете Бога и человека

В 9-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о ветхозаветной скинии: «Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего».

О Новом завете Бога и человека — протоиерей Игорь Филяновский.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О важности сохранения брака

В 10-й главе Евангелия от Марка есть слова Христа о незыблемости супружеских уз: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

О важности сохранения брака — священник Александр Ермолин.

Все выпуски программы Актуальная тема

30 декабря. О творчестве Джозефа Киплинга

Сегодня 30 декабря. В этот день в 1865 году родился английский писатель, лауреат Нобелевской премии Джозеф Редьярд Киплинг.

О его творчестве — протоиерей Артемий Владимиров.

Все выпуски программы Актуальная тема