На восточной окраине столицы есть удивительное по своей красоте и спокойствию место – старинное село Косино. Оно давно включено в городскую черту, но не утратило прежнего облика: на уютных маленьких улочках стоят бревенчатые избы, любовно украшенные резьбой, а над крышами парят купола храмов, отражаясь в Белом озере.

Косино называют Трехозерьем – кроме самого большого, Белого озера, на берегу которого и возникло село, рядом есть еще два – Черное и Святое. Уникальный архитектурный комплекс на берегу Белого озера состоит из трех храмов: каменные Успенский (летний) и Никольский (зимний), и деревянная Никольская церковь.

Первое летописное упоминание села Косино относится к 1410 году. В завещании внука Ивана Калиты, князя Владимира Серпуховского, Косино отходит к его жене, княгине Елене, которая впоследствии завещала село Московскому Рождественскому монастырю. На протяжении нескольких веков село неоднократно меняло владельцев. А в начале 17-го века перешло к цареву стольнику, Василию Телепневу, который заведовал Оружейной палатой в Кремле. Телепневым Косино принадлежало почти два столетия. Они и построили здесь новый Никольский храм взамен прежнего ветхого.

Заметный след в истории Косино оставил Петр I. Еще в детстве будущий реформатор и родоначальник Русского флота увлекся сооружением потешной флотилии. Будучи в гостях у своего брата царевича Федора в селе Измайлово, он обнаружил старый английский ботик и повелел восстановить его. Первый поход на нем Петр совершил по речке Яузе, а затем по Измайловскому пруду. Но оба этих водоема оказались слишком тесными для маневрирования, и тогда он повелел устроить пристани с потешным флотом на Белом озере в Косино. Однако вскоре юный Петр снова перенес свой флот на Плещеево озеро в Переславле- Залесском.

Косинские крестьяне с вниманием относились к царским пристаням и небольшому деревянному домику, срубленному для государя, и регулярно обновляли их. Однако до нашего времени эти постройки не сохранились.

В память о пребывании в Косино Петр передал в дар Никольскому храму Моденскую икону Божией Матери, привезенную его сподвижником Петром Борисовичем Шереметевым из итальянского города Модены. Образ этот прославился многими чудесами, которые записывались местными священнослужителями в специальную книгу.

Расцвет села связывают с именем купца первой гильдии и коммерции советника Дмитрия Александровича Лухманова. Новый хозяин немедленно занялся наведением в селе порядка и помог поднять хозяйство местным крестьянам. Именно при нем формируется неповторимый храмовый ансамбль, и рядом с деревянной Никольской церковью вырастают два новых каменных храма. Все это сказалось на увеличении числа паломников, которые спешили приложиться к образам Николая Чудотворца и Косинской Божией Матери и окунуться в воды Святого озера.

Святое озеро считается чудодейственным. По легенде сам князь Дмитрий Донской залечивал его водой свои раны по возвращении в столицу с Куликова поля.

Еще одно сказание сообщает, будто бы на водах озера была явлена местночтимая икона святителя Николая Чудотворца, которая вплоть до революции хранилась в одном из косинских храмов. Ныне ее местонахождение неизвестно.

Специально для богомольцев на озере построили деревянную часовню с купальнями. Они не сохранились до наших дней, но есть старинные открытки с их видами.

В 1977 году в храмы пришли реставраторы, а за год до этого в фондах Музея древнерусского искусства им. Андрея Рублева была обнаружена чудотворная Косинская (Моденская) икона Божией Матери, изъятая при закрытии храмов.

В 1990-м Никольский храм передали церкви, а в следующем году косинцы торжественно встретили Моденскую икону Божией Матери. Еще через год Церкви передали Успенский и восстановленный Никольский храмы. Очень скоро вновь открылась и Косинская церковно-приходская школа.

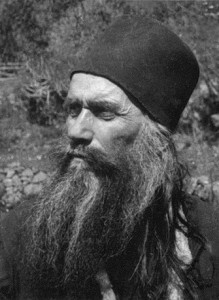

Силуан Афонский. Цитата 1

Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но все желает добра и всем бывает довольна.

Чтобы спастись, надо смириться. Потому что гордого если и силою посадить в рай, он и там не найдет покоя и будет недоволен и скажет: «почему я не на первом месте?» А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но все желает добра и всем бывает довольна.

17 ноября. О том, как правильно молиться о наследственных делах

В 12-й главе Евангелия от Луки есть слова, обращённые ко Христу: «Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство».

О том, как правильно молиться о наследственных делах — протоиерей Илья Кочуров.

Мы можем молиться Богу и просить Его и о наших повседневных нуждах. Во время богослужения мы молимся и о благорастворении воздухов, и о изобилии плодов земных. Наследство, которое получает человек, тоже является неким земным благом. И если оно используется на благо, то оно является само по себе тоже благом.

Конечно, можно молиться и о наследственных делах, если речь идёт о том, что человек просит Господа, чтобы ему помочь избежать или как-то перенести с небольшой потерей духовной и материальной какие-то наследственные издержки. Если же речь идёт о том, что человек хочет отнять у кого-то наследство, или вырвать у кого-то, или там устроить какой-то ненормальный делёж, то, конечно, о таких, скажем, неблаговидных нравственных деяниях мы, конечно, не молимся.

Мы молимся так: «Да будет воля Твоя». И если Господь подаёт человеку какое-то благо, а чаще всего наследство — это что-то такое, что человек сам не заработал, то это надо принимать с благодарностью, использовать его в том числе и на дела милосердия, на благоукрашение храмов, на помощь ближним.

И вот в таком случае, если всё это идёт именно благим путём, конечно, мы можем просить Господа о том, чтобы Он помог и благословил это деяние.

Все выпуски программы Актуальная тема

17 ноября. О взаимной любви паствы и апостолов

В 3-й главе 1-го Послания апостола Павла к фессалоникийцам есть слова: «Вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас».

О взаимной любви паствы и апостолов — священник Алексей Дудин.

Апостолы несли первым христианам веру и любовь. Они были для них как бы духовными родителями во Христе Иисусе. Здесь является самое главное и самое важное родство.

Ведь мы знаем, что родной по плоти человек может и обмануть, и предать, может забыть тебя. Но родной по духу — не обманет и не забудет никогда.

И эта любовь, это родство как раз и воспевается в этом месте Священного Писания об этой любви и со стороны апостолов, и со стороны тех людей, которые через свидетельство апостольское приняли самого Христа, приняли самого Бога.

Здесь говорится, дай Бог, чтобы это наше духовное родство в наших храмах чувствовалось как можно чаще и, проникая духовными корнями в нашу Церковь, становилось той самой закваской, которая объединяет нас в единую духовную семью.

Все выпуски программы Актуальная тема