Во все времена святые были и есть для писателей и поэтов источником творческого вдохновения. И зачастую образ святых, живших несколько веков назад, помогал автору осмыслить современные события и найти ответы на трудные, казалось бы, неразрешимые вопросы.

Во все времена святые были и есть для писателей и поэтов источником творческого вдохновения. И зачастую образ святых, живших несколько веков назад, помогал автору осмыслить современные события и найти ответы на трудные, казалось бы, неразрешимые вопросы.

Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы: святые в литературе».

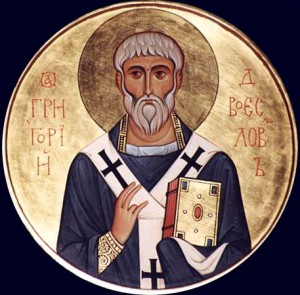

Сегодня мы говорим о святителе Григории Двоеслове и стихотворении Максимилиана Волошина «Преосуществление».

Место действия — Рим. Время действия — 6-й век нашей эры.

ВОЛОШИН (Аверин Аркадий)

В глухую ночь шестого века,

Когда был мир и Рим простерт

Перед лицом германских орд,

И Гот теснил и грабил Грека,

И грудь земли и мрамор плит

Гудели топотом копыт,

И лишь монах, писавший «Акты

Остготских королей», следил

С высот оснеженной Соракты,

Как на равнине средь могил

Бродил огонь и клубы дыма,

И конницы взметали прах

На желтых Тибрских берегах»...

Стихотворение «Преосуществление» Максимилиан Волошин написал в Коктебеле 17 января 1918 года, когда многим стало ясно: Российская империя пала — так же, как некогда могущественный и казавшийся незыблемым Рим.

В стихотворении Волошина встречаются два не названных по имени действующих лица.

Монах, писавший «Акты Остготских королей» — готский историк 6 века Иордан. Это он с горы Соракта неподалеку от Рима наблюдает, как войска остготов под предводительством ТотИлы грабят «вечный» город, который оказался не вечен.

Второй герой назван просто «Папа». И это, несомненно, святитель Григорий Первый Великий, римский папа или, как его ещё называют — святитель Григорий Двоеслов.

Григорий был ребенком из семьи богатого римского патриция, когда остготы под предводительством Тотилы ворвались в Рим и увели из города множество пленных. Улицы и площади Рима были безлюдны. Среди разоренных домов, разбитых статуй, покрытых копотью триумфальных арок бродили голодные собаки, ослы, изгнанные из императорских парков павлины.

ВОЛОШИН (Аверин Аркадий)

И сорок дней был Рим безлюден.

Лишь зверь бродил средь улиц. Чуден

Был Вечный Град: ни огнь сглодать,

Ни варвар стены разобрать

Его чертогов не успели.

Он был велик, и пуст, и дик,

Как первозданный материк.

В молчанье вещем цепенели,

Столпившись, как безумный бред,

Его камней нагроможденья -

Все вековые отложенья

Завоеваний и побед...»

Максимилиан Волошин писал о Риме 6 века — а перед глазами у него были разоренные Петербург и Москва после большевистского переворота.

Но вовсе не случайно в этом стихотворении возникает величественная фигура святителя Григория Двоеслова, папы Римского.

Григорий, принадлежащий к знатной римской фамилии Анициев, принял монашество и устроил в своем роскошном доме в центре Рима монастырь апостола Андрея Первозванного. Он и думать не думал, что его изберут епископом Рима или римским папой.

Это было время, когда Рим находился под натиском варваров — в городе уже не работал сенат, суды, большинство государственных мужей покинули свои мраморные дворцы. Римский папа Григорий Первый, фактически, стал негласным правителем Рима и делал все возможное, чтобы хоть как-то облегчить жизнь своих сограждан.

Из церковной казны кормил тысячи нищих, распоряжался даже войсками, охранявшими стены, от своего имени, к неудовольствию сидящего в Константинополе императора МаврИкия заключил перемирие с лангобардами.

Римский папа Григорий Первый находился рядом со своими согражданами во время страшного наводнения Тибра, эпидемии бубонной чумы и осады стен войском вандалов.

В своей проповеди в соборе Святого Петра (многие из них были записаны и сохранились с 6 века!) святитель сказал, что принял на свое попечение Церковь, когда она стала похожа на ветхое судно с пострадавшей обшивкой. Кажется, в него отовсюду проникает вода и все предвещает близкое крушение, но...

ВОЛОШИН:

И в этот безысходный час,

Когда последний свет погас

На дне молчанья и забвенья,

И древний Рим исчез во мгле,

Свершалось преосуществленье

Всемирной власти на земле...

О каком же таком преосуществении пишет Максимилиан Волошин?

В поэтической форме он, по сути, передает мысль, которую в своем знаменитом труде «История города Рима в средние века» высказывает

немецкий историк Фердинанд Грегоровиус.

«Варварство, как густое облако пыли, поднимаемое разрушающимся зданием, нависло над Римской империей»... Здание древнего и еще недавно самого могущественного на земле государства рухнуло. Но оказалось, что под его руинами есть твердый фундамент, который стал новым основанием для всей жизни Европы — Церковь».

Вот оно — то самое преосуществение, которое Максимилиан Волошин желает и для пережившей революцию Российской империи.

ВОЛОШИН:

Орлиная разжалась лапа

И выпал мир. И принял Папа

Державу и престол воздвиг.

И новый Рим процвел - велик

И необъятен, как стихия.

Так семя, дабы прорасти,

Должно истлеть...

Истлей, Россия,

И царством духа расцвети!

По преданию, свою самую известную книгу «Собеседования (Диалоги) о жизни и чудесах италийских отцов» папа Григорий Первый писал в конце 593 – начале 594 года, когда Рим осаждало войско вандалов под предводительством короля Агилульфа.

«Собеседования» написаны в форме диалога, который папа Григорий ведет со своим собеседником, диаконом Петром. Потому в Древней Руси автора этой книги, папу Григория Первого стали называть «Двоесловом», то есть «ведущим диалог», или Григорием-собеседником.

Рим осаждают варвары — а папа Григорий пишет книгу о святых чудотворцах Италии, чтобы укрепить веру соотечественников и напомнить, что все в мире делается по воле Бога.

В России идет гражданская война и устанавливается новая, безбожная власть — и поэт Максимилиан Волошин пишет стихотворение «Преосуществление» напоминая всем о великой вере святителя Григория Двоеслова.

Памятник преподобному Сергию Радонежскому (с. Радонеж, Московская область)

В Подмосковье, в 15-ти километрах от Сергиева Посада, есть небольшое древнее село Радонеж. Здесь прошло детство преподобного Сергия Радонежского. Именование своё преподобный и получил по названию места, где жил и подвизался. В эти подмосковные земли примерно в 1328 году он, будучи ещё отроком Варфоломеем, переехал вместе с семьёй из Ростовского княжества. В радонежских лесах началась его подвижническая жизнь. Здесь просиял в святости игумен земли Русской. И сегодня в селе Радонеж путников встречает памятник преподобному Сергию.

Преклонив голову в монашеском клобуке, погружённый в глубокую молитву, стоит он на фоне леса. А в центре трёхметровой каменной фигуры инока — барельеф, изображающий мальчика с образом Пресвятой Троицы в руках. Композиция отсылает нас к знаменитому эпизоду из жития преподобного Сергия, когда к ему, ещё мальчику, явился вдруг под дубом святой старец и предрёк славное будущее. О том, что именно этот сюжет лёг в основу идеи памятника преподобному Сергию в Радонеже, говорил и сам его автор, скульптор Вячеслав Клы́ков. Есть и другая история, связанная с монументом. Произошла она в недалёком прошлом.

Памятник святому Сергию был установлен... ещё во времена СССР Это событие стало свидетельством духовной силы, на которую способен русский народ по завету самого преподобного Сергия: «Единением и любовью спасёмся». Дело в том, что поначалу партийные, антицерковные власти воспрепятствовали появлению памятника святому. Во время первой попытки установить монумент, в 1987-м, милиция перекрыла дорогу на подъездах к Радонежу, перехватила автомобиль с памятником и конфисковала фигуру преподобного. Тысячи верующих, съехавшихся на церемонию установки, были объявлены участниками антисоветской акции. Но люди не испугались, не разошлись. С иконами и хоругвями они до темноты стояли под проливным дождём. И власти сдались: было получено официальное разрешение на установку памятника преподобному Сергию, которое и состоялось через год, в мае 1988-го.

Изменились времена, и сегодня в подмосковный Радонеж, к местам, где прошло отрочество преподобного Сергия, стекаются паломники со всех уголков России. Подолгу стоят они возле памятника святому — одновременно и строгому иноку, и благоговейному отроку с иконой Троицы в руках.

Все выпуски программы ПроСтранствия

Вязьма. Одигитриевская церковь (Смоленская область)

Церковь Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии, то есть Путеводительницы, в городе Вязьме на Смоленщине — настоящий белокаменный шедевр.

Церковь находится на территории Иоанно-Предтеченского монастыря, начало которому положил ещё в 16-м столетии преподобный Герасим Болдинский, святой покровитель города Вязьмы. Одигитриевский храм —жемчужина обители. Чем же уникальна эта церковь середины 17-го века? Прежде всего, архитектурой. В России сохранились буквально несколько подобных памятников той же эпохи. Ведь именно на годы постройки храма, 1650-е, пришлись реформы Патриарха Никона, в числе которых был и запрет на строительство шатровых церквей — то есть, таких, у которых вместо купола были конусы, по форме напоминающие шатёр. Даже у старинных храмов шатровые навершия заменяли тогда купольными. А крышу Одигитриевской церкви венчают целых три шатровых конуса! Они буквально усыпаны декором, тонким и изящным. Да и сама крыша по всему периметру в несколько рядов покрыта так называемыми «кокошниками» — особыми полукруглыми декоративными элементами, которые и придают облику храма легкость и нарядность. А ещё при взгляде на Одигитриевскую церковь на ум приходит знаменитый собор Сагра́да Фами́лия в испанской Барсело́не, построенный архитектором Антонио Гауди. Внешне они, конечно, совсем разные, однако обладают схожей архитектурной динамикой — стремительной, и в то же время плавной, увлекающей ввысь. А ещё их объединяет обилие мельчайших декоративных деталей. Одигитриевская церковь издалека кажется резной. Необычный стиль, в котором она выстроена, называется «русское узорочье». Он был очень популярен в эпоху царя Алексея Михайловича. Радость охватывает душу, когда любуешься красотой храма.

А вот внутри Одигитриевский храм убран весьма аскетично. Белёные стены без росписей. Деревянный иконостас. Всё здесь сосредотачивает ум на молитве. На одной из стен — памятная табличка, гласящая, что храм восстановлен по сохранившимся чертежам. Восстанавливать церковь пришлось после того, как в советские годы в ней побывала сначала спичечная фабрика, потом городской архив. Начали реставрацию в 1962-м, а завершили только в 2000-м. Зато теперь церковь Смоленской иконы Божьей Матери Одигитрии в Вязьме предстаёт перед паломниками и туристами во всей своей красоте. Верующие со все уголков страны приезжают сюда, чтобы помолиться перед чудотворной Смоленской иконой Божией Матери. И прикоснуться к истории храма.

Все выпуски программы ПроСтранствия

Вьясская Владимирская пустынь (Пензенская область)

Вьясская Владимирско-Богородицкая пустынь расположена на северо-востоке Пензенской области, в заповедном лесу возле села Большой Вьяс. Вековые сосны соседствуют здесь с могучими дубами, а меж зелёных холмов неспешно течёт речка Вьяс. В конце семнадцатого века на правом её берегу, у родника, поселились два старца-монаха. История сохранила имена этих подвижников — Иван и Тихон. Они поставили над источником часовню и освятили её в честь Владимирской иконы Божией Матери.

Рядом с отшельниками стали жить единомышленники, искавшие молитвенного уединения. О монашеском поселении узнал владелец здешних земель, граф Гавриил Головкин, сподвижник Петра Первого. Он не только не разгневался на иноков, но и решил поддержать их. Гавриил Иванович передал во владение монахам часть своего имения с правом ловить рыбу и отправил государю челобитную грамоту, в которой просил разрешения построить церковь в лесной пустыни. С царского дозволения Головкин исполнил задуманное. В 1714 году над родником у реки Вьяс уже стоял новый храм, освящённый в честь иконы Богородицы «Живоносный источник».

Владимирско-Богородицкая пустынь год от года ширилась и крепла. К концу девятнадцатого века в монастыре действовали четыре храма. Территория была обнесена каменной оградой с двумя сторожевыми башнями. В церкви иконы Божией Матери «Живоносный источник» над родником монахи обустроили небольшую купель с фонтаном. Вода в ней постоянно обновлялась, убегая по трубам за пределы храма. Верующие издалека приезжали во Владимирско-Богородицкую пустынь, чтобы с молитвой окунуться в источник. Многие при этом исцелялись от недугов.

Паломничество к освящённому роднику не прекратилось даже в советское время, когда безбожники разорили обитель и снесли церковь иконы «Живоносный источник». До наших дней из всех монастырских храмов уцелел лишь Владимирский. Молитва под его сводами вновь зазвучала в 2002 году. Тогда же в обители возобновилась монашеская жизнь.

Над родником насельники установили кованую ажурную часовенку и рядом обустроили купель. Вода в источнике все такая же чистая, освежающая, целительная, как на заре истории Вьясской Владимирской пустыни.

Все выпуски программы ПроСтранствия