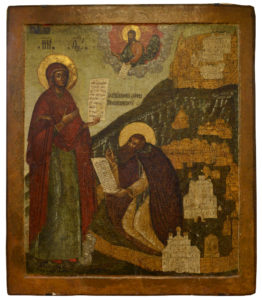

Икона Трифона Вятского.

Фото: commons.wikimedia.org

По водной глади реки Камы далеко разносились звонкие удары топора. Огромную ель, ветви которой были увешаны языческими дарами, под самый корень рубил инок Трифон. Чтобы свалить это исполинское дерево, монаху пришлось много потрудиться. Он вооружился не только топором, но, в первую очередь, молитвой и постом. И само идоложертвенное древо, и все языческие приношения инок сжег на костре.

Старая ель была священной для местных племен. Почитали это дерево остяки и вогулы — так когда-то называли хантов и манси. Остяцкий князь по имена Амбал, узнав о гибели священной ели, со множеством соплеменников пришёл на капище и увидел здесь преподобного Трифона. Остяки дивились тому, что монах после сожжения заветного древа оставался невредим, и никакие духи не причинили ему зла. Инок же обратился к остякам с проповедью, которую завершил словами «Бог, Которого я проповедовал вам, Тот помог мне в этом удивительном для вас деле, помог для вашего спасения». Видя искренность его слов, душевную простоту и бесстрашие монаха язычники растерялись. Остяки не знали, как с ним поступить, и просто ушли. Однако вскоре язычники вернулись, чтобы погубить Трифона. Придя на то место, где обитал преподобный, остяки долго искали, но не могли найти его келью. Она осталась для них невидима.

С того времени язычники начали почитать Трифона и обращаться в христианство. Скоро крестилась дочь остяцкого князя Амбала и дочь вогульского князя Бебяка, а с ними и многие другие обратились в Христову веру.

Так житие повествует о миссионерских трудах преподобного Трифона Вятского чудотворца на Пермской земле. Всего около двух лет инок Трифон прожил в уединении на высоком берегу реки Мулянки, но его проповедь принесла большие плоды.

Родился преподобный Трифон в середине шестнадцатого века. Юный Трофим — такое имя он носил до монашеского пострига — провел детство недалеко от побережья Белого моря — ныне Архангельская область. Трофим рано покинул дом и принял монашество в возрасте двадцати двух лет в Пырской обители, но пробыл там недолго. В своей жизни монах Трифон много путешествовал и побывал в разных землях. Сначала он трудился на Каме, где просвещал язычников, а потом ушел на Вятку, где до его появления не было ни одной монашеской обители.

За свою жизнь святой Трифон положил начало нескольким монастырям на урало-вятской земле. Ему принадлежит честь основания Успенской обители на реке Чусовой, Богоявленского монастыря в городе Слободском и, конечно же, Успенского монастыря в Хлынове — современный город Киров. Эта монашеская обитель существует и в наши дни. Она является древнейшей на Вятской земле.

В Успенском Хлыновском монастыре трудами преподобного Трифона было организовано обучение грамоте и собрана богатая библиотека. Доступ к книгам был не только у монахов, но и у всех, кто стремился к просвещению. С преподобного Трифона на Вятке началось распространение среди мирского населения книг.

И на берегах Камы, и на Вятке преподобный Трифон проповедовал христианство. Хотя преподобному Трифону не удалось до конца искоренить язычество, но именно его трудами значительно продвинуто было христианское просвещение Пермской земли и Вятского края.

22 декабря. О духовном смысле праздника Зачатия праведной Анной Пресвятой Богородицы

Сегодня 22 декабря. Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы.

О духовном смысле праздника — протоиерей Михаил Самохин.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О сохранении дерзновения и надежды на Бога

В 3-й главе Послания апостола Павла к евреям есть слова о Боге: «Христос — как Сын в доме Его; дом же Его — мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твёрдо сохраним до конца».

О сохранении дерзновения и надежды на Бога — епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор.

Все выпуски программы Актуальная тема

22 декабря. О нечаянной радости покаяния

Сегодня 22 декабря. День памяти Иконы Божьей Матери «Нечаянная радость».

О нечаянной радости покаяния — священник Захарий Савельев.

Все выпуски программы Актуальная тема